Islam Bibi

Over the past few years, a troubling new trend at the international human rights level is being observed, where discourses on ‘protecting the family’ are being employed to defend violations committed against family members, to bolster and justify impunity, and to restrict equal rights within and to family life.

The campaign to "Protect the Family" is driven by ultra-conservative efforts to impose "traditional" and patriarchal interpretations of the family, and to move rights out of the hands of family members and into the institution of ‘the family’.

Since 2014, a group of states have been operating as a bloc in human rights spaces under the name “Group of Friends of the Family”, and resolutions on “Protection of the Family” have been successfully passed every year since 2014.

This agenda has spread beyond the Human Rights Council. We have seen regressive language on “the family” being introduced at the Commission on the Status of Women, and attempts made to introduce it in negotiations on the Sustainable Development Goals.

AWID works with partners and allies to jointly resist “Protection of the Family” and other regressive agendas, and to uphold the universality of human rights.

In response to the increased influence of regressive actors in human rights spaces, AWID joined allies to form the Observatory on the Universality of Rights (OURs). OURs is a collaborative project that monitors, analyzes, and shares information on anti-rights initiatives like “Protection of the Family”.

Rights at Risk, the first OURs report, charts a map of the actors making up the global anti-rights lobby, identifies their key discourses and strategies, and the effect they are having on our human rights.

The report outlines “Protection of the Family” as an agenda that has fostered collaboration across a broad range of regressive actors at the UN. It describes it as: “a strategic framework that houses “multiple patriarchal and anti-rights positions, where the framework, in turn, aims to justify and institutionalize these positions.”

Нет, мы высоко ценим вашу работу, но в данный момент мы не просим откликов от женских и феминистских фондов. Мы будем рады, если вы поделитесь информацией об опросе со своими партнерками(-рами) и контактами внутри феминистской сети.

La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea tienen leyes y prácticas que penalizan o controlan a las trabajadoras sexuales de formas inaceptables para ellas. La criminalización de las trabajadoras sexuales y/o sus clientes solo contribuye a aumentar la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales, que ya enfrentan el estigma, la discriminación y la exclusión por parte del Estado y de la sociedad a diario, especialmente las mujeres trabajadoras, lxs trabajadorxs trans, migrantes y/o racializadxs. En España por ejemplo, el gobierno esta actualmente intentando pasar una Ley Orgánica para la Abolición de la Prostitución, que resultara en mas clandestinidad y violencia. Ven a conocer las historias de trabajadoras sexuales y organizadores sindicales que luchan para decriminilizar el trabajo sexual y promover derechos laborales y condiciones de trabajo digno para lxs trabajadxs sexuales.

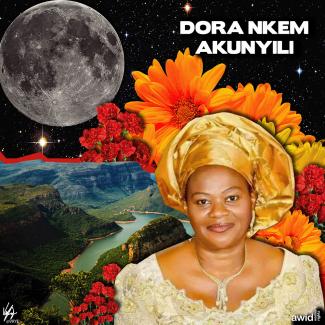

Née dans l'État de Benue, au Nigeria, Dora était une pharmacienne experte et érudite ainsi qu’une dirigeante communautaire de renommée mondiale.

Lorsqu'elle est devenue directrice générale de l'Agence nationale pour la gestion et le contrôle des aliments et drogues (NAFDAC) entre 2001 et 2008, son travail d’envergure révolutionnaire a initié un changement de paradigme au sein de la fonction publique nigériane. Au cours de son mandat, elle a mené des réformes dans l'application des politiques et des réglementations qui ont permis de réduire de manière radicale le nombre de faux médicaments qui ont affecté le secteur pharmaceutique nigérian.

Après avoir incarné la réalité d’une femme courageuse et compétente qui a défié les maux d’une société à dominante patriarcale et qui a conduit au changement, elle est devenue une icône de l’émancipation des femmes. Entre 2008 et 2010 elle a été nommée ministre de l'Information et de la Communication.

Elle est décédée des suites d'un cancer et laisse dans le deuil son mari, ses six enfants et ses trois petits-enfants.

Sostenemos la completa aplicación del principio de derechos, incluidos aquellos consagrados en leyes internacionales, y afirmamos la convicción de que todos los derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes e indivisibles. Estamos comprometidxs a trabajar por la erradicación de todas las discriminaciones basadas en el género, la sexualidad, la religión, la edad, la capacidad, la etnia, la raza, la nacionalidad, la clase, u otros factores.

Sim, o inquérito pode ser acedido através de um smartphone.

在您計劃將要在論壇上開展的活動時,請同時考慮如何為參加論壇提供資金支持。典型的費用支出包括:住宿、旅行、簽證、論壇註冊費等。

重要的是請注意,該論壇將有很多“開放空間”和學習、交流運動的機會,而正式會議的數量則少很多。(請參閱下面的“在籌款中如何描述我們的論壇”,以瞭解在您的宣傳中可使用的語言。)

首先聯繫您當前的資助者:最好的選擇始終是求助於當前的捐助者。

請確保提前準備:我們建議最晚在2020年初與這些資助方聯繫。許多支持女權組織的資助者為論壇旅行分配了一些預算。其他的資助方也可能將其囊括在續訂補助金中或包含在其他旅行基金裡。

如果貴組織有資助者,請告訴他們您想參加AWID論壇並學習、體驗、交流和建立網絡,即使您的活動還未被選中。為了能夠支持您的參與,您的捐助者需要提前了解此事,因此請立即告訴她們吧!(她們已經在決定將在2020年分配哪些資金)。

如果您目前沒有捐助者的支持或無法獲得論壇旅行的贈款,請考慮與新的捐助者聯繫。

各個資助方的申請截止日期和要求不盡相同,並且撥款審查過程可能需要數月的時間。如果您正在考慮申請新的資金,請盡快開始申請。

女權主義運動長期以來在資助我們自己的行動方面保持著創造力。以下是我們收集的一些想法,用於啟發不同的籌款方式:

想瞭解更多靈感,請參閱AWID正在進行的關於自主資源的系列文章,其中包括有關籌集參會資金的具體想法。(in English)

AWID正在努力使論壇成為一個真正的全球性聚會,保障來自不同運動、地區和年齡層的參會者都可以參與。鑑於此,AWID為參與者調集資源並提供有限數量的機會補助金,以幫助她們支付參加論壇的費用。

AWID的機會補助金將為部分論壇參與者和會議/活動的主持人提供支持。您可以在申請過程中指出是否要申請AWID機會補助金。我們無法保證您能否申請到,所以我們強烈建議您為自己參加會議和論壇尋求其他資助。

即使您已申請了AWID的機會補助金,我們仍鼓勵您繼續探索其他的選擇來資助您參加論壇。機會補助金的申請結果將在2020年6月結束之前得到確認。請記住,這些資源非常有限,我們無法為所有申請人提供支持。

當您與資助方或您自己的網絡聯繫時,這裡的一些示例信息可能會有所幫助。您可以隨時以對您有用的任何方式進行調整!

AWID論壇是一個聯合創建的女權運動空間,可激發參與者自身的行動積極性,並在多種權利和正義運動中加強與他人的聯繫。參與者可以從希望、能量和激進的想像力中汲取靈感,加深共享的分析和學習,建立跨領域的運動團結,以製定更加綜合的議程並推進聯合戰略。

我們的組織正在尋求資金參加論壇,以便與來自世界各地的其他活動家和運動聯繫在一起,加強我們的戰略並分享工作成果。我們受到過往參與者的啟發,她們描述了這場全球女權主義聚會的力量:

“在四天的時間裡……各種聲音交織在一起,形成了關於性別平等狀況的全球視角。當我說“全球”一詞時,我是指同時翻譯成七種不同的語言……”

“它提醒著我們,我們並不孤單。論壇提供了必要的途徑幫助我們將集體力量轉化為運動。無論是何種意識形態、身份或邊界,我們的力量都體現在我們的願景和對彼此的支持中。”

重要的是請注意,該論壇將有很多“開放空間”和學習、交流運動的機會,而正式會議的數量則少很多。儘管很多與會者不會參加正式的會議,但仍有寶貴的空間來學習、制定戰略和體驗女權運動在行動中的集體力量。

在計算花費以及思考需要募集多少款項時,最重要的是要考慮可能出現的成本。以下是要考慮的關鍵項目支出的示例:

該論壇不僅僅是一個四天的會議。它更為女權主義現實實踐的運動增強之旅提供了另一個驛站,該旅程早已開始也將在論壇結束後繼續。

Nadine was a role model to many for her work supporting women and the most vulnerable in her community. She was committed to helping the poor and homeless in particular.

Though her death was reported as an accident, the Ramaroson family, led by her father, André Ramaroson led an investigation that pointed to evidence that she had been murdered. She is reported to have died in a fatal accident occurred between Soanierano - Ivongo and Ste Marie - a story that has been refuted by her family.

She received numerous death threats for her bold political positions. Her case remains in court in Antananarivo (the capital of Madagascar).

En participant à une activité exclusive pour les membres, j'ai été particulièrement touchée de voir que chacun·e y avait sa place et qu’il n’y avait pas le moindre jugement. Toute la session a été dynamique et vivante.- Kirthi Jayakumar, Fondatrice, The Gender Security Project, Inde

نعم. ندعوكم/ن لمشاركتنا بالأمور التي تجدونها مهمة بالنسبة لكم/ن عن طريق الإجابة على الأسئلة المفتوحة في نهاية الاستطلاع.

For each AWID Forum we call for contributions from a wide range of feminist and social justice movements to propose activities and create the Forum program.

For the 14th AWID international Forum, we want to make the program truly representative of the diversity of the movements.

That is why we put in place a new and engaging way to choose the proposals that will generate the final Forum program: the Participatory Selection Process (PSP).

The Participatory Selection Process is the final step in reviewing the activity proposals and selecting those that will be part of the official Forum program.

|

Step

|

Step 1: Call for Forum Activities: Application submissions |

Step 2:

|

Step 3:

|

Step 4:

|

| Timeline |

December 2019 - mid.February 2020

|

January-February 2020

|

Summer 2020

|

timeline to be adjusted

|

| People involved | Everyone interested in co-creating the Forum program |

AWID staff

|

AWID staff; Content and Methodology Committee; Access Committee |

Shortlisted applicants

|

| Number of activities involved |

838 activities submitted

|

306 applications selected

|

126 activities selected

|

50-60 most voted activities selected for the final Forum program |

We think a PSP is relevant for the AWID Forum because:

It places at the centre of the decision making process the communities who live the feminist realities that will be showcased and discussed at the Forum

It is consistent with our identity and our role as a movement support/ accompaniment organization.

It is in line with our vision of the Forum as co-created with different feminist and social justice movements, who shape the Forum through their participation in committees (content and methodology, access, artivist and host country), creating and facilitating activities as partners with AWID and also making decisions about the Program through the PSP.

It allows for greater diversity in the textures that will make up the Forum fabric (or in the voices that will compose the Forum song). It ensures we go beyond AWID itself and the movement partners that we already know and work with. It opens the door to the unexpected.

The initial idea came from AWID’s Co-EDs and staff. Before committing to a decision, we consulted some of the community funds that have been implementing participatory selection processes for years. These included FRIDA: The Young Feminists Fund, the International Trans Fund, UHAI - East Africa’s fund for sexual minorities and sex workers - and the Central American Women’s Fund. We consulted them to learn from their extensive experiences and get their feedback.

Financial autonomy, breaker of silence

ORGANISATION DES FEMMES AFRICAINES DE LA DIASPORA (OFAD) ASSOCIATION LES PETITES MERES PRODADPHE ASSOCIATION AMBE KUNKO (AAK)

Contribution of feminist organisations to the fight against violent extremism in Niger

Femmes Actions et Développement (FAD)

Self-financing: home banking for women

Rassemblement des Femmes pour le développement endogène et solidaire RAFDES

Food and food sovereignty for rural women

Association Song-taaba des Femmes Unies pour le Développement (ASFUD)

Feminist leaders, investing in positive masculinity, creating a new balanced social order: how to change mentalities?

Une societe cooperative, la chefferie traditionnelle des localites, les autorites administratives et les autres associations feminines ONG Centre Solidarite "Investir dans les Filles et les Femmes

Co-creating the sponsorship methodology.

NEGES MAWON

Millennium of opportunities to save the earth (MOST) by supporting climate justice for local and Indigenous communities in Congo Basin.

Jeunesse Congolaise pour les Nations Unies (JCNU), Association Genre et Environnement pour le Développement (AGED)

Envisioning an Asian Queer Feminist Politics

ASEAN Feminist LBQ Womxn Network Sayoni

Supporting the Self-Managed: Abortion Doulas, Acompanantes, and Radical Networks of support

inroads

Online Feminisms: How Women Are Taking Back The Tech

Feminism In India

Committee on the Elimination of Discrimination Against Sex Workers

Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW), The International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP)

Sustainable Feminist Leadership and Organizing - Personal and Collective Experiences

HER Fund, Institute for Women's Empowerment (IWE) ,Kalyanamita, AAF

Caribbean Realities: Black Sauna Radio

WE-Change Jamaica

Telephone Helplines Care and Women Experience

Generation Initiative for Women and Youth Network (GIWYN),Youth Network for Community and Sustainable Development (YNCSD), Community Health Rights Network (CORENET)

Sensuality as resistance; body movement workshop

UHAI EASHRI

Lesbian Disco Eastern European Style

Sapfo Collective

FitcliqueAfrica Feminist Utopia Installation, Trauma Healing and Self Defense Camp

FitcliqueAfrica (Fitclique256 Uganda Limited)

Queering Communications for an Open Internet

Astraea Lesbian Foundation for Justice

Is the Way you Think about Sexual and Reproductive Health (SRHR) Ableist? Good Practices for Disability Inclusive SRHR Programmes and Advocacy.

Asia Pacific Network of Women with Disabilities and Allies

Decolonizing Non-Violent Communication

API Equality-LA, Sayoni, ASEAN Feminist LBQ Womxn Network

Feminist centred approaches to prosecuting sexual harassment in the world of work

Women's Legal Centre

Women in Conflict in Myanmar

Women's League of Burma, Rainfall

Caribbean Feminist Spaces, Creative Expressions & Spiritual Practices for Community Transformation

CAISO: Sex and Gender Justice

POP-UPS: Just Power: Popular Education Tools for a Feminist Future

JASS/Just Associates

UnAnonYmous: Queering Black African Diaspora Feminist Practices Sobriety

Digital Witchcraft: Magical Thinking for Cyberfeminist Futures

The Digital Witchcraft Institute

Building Womanifestos: Grassroot Women's Agenda for Change in Asia Pacific

Asia Pacific Forum on Women Law and Development

Designing your astral travels

EuroNPUD, narcofeminists as a loose group

Collective Care

RENFA Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas

Music of our movements

Radical imagination

From waste to Ecofriendly coal

KEMIT ECOLOGY SARL

Collective care and insurgency of feminist antiracist movements under authoritarian and violent contexts

CFEMEA - Feminist Center of Studies and Advisory Services, CRIOLA - black women`s organization, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras

Breaking Patriarchal Religion's Stranglehold on Family Laws that Affect Our Lives #FreeOurFamilyLaws

Musawah

Feminist approach to claim and control over lands within investment

Badabon Sangho, APWLD

Women's Global Strike: Our resistance, our future

Asia Pacific Forum on Women, Law & Development, ESCR-Net, Women's March Global

Towards an Inclusive ‘Mother Earth’

Disability Rights Fund, Open Society Foundation

From Inclusion to Infiltration: Strategies for Building Intersectional Feminist Movements

Mobility International USA (MIUSA)

The hidden stories of women with invisible disabilities: Art in action

The Red Door, Merchants of Madness, Improving Mental Wellbeing through Art

Public-Private Partnership and Women´s Human Rights: learnings from case studies in the Global South

Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN)

The Interconnected Journey: Our Bodies, Our Sci-Fi! <3

The Interconnected Journey Project, Laboratorio de Interconectividades

Compiling and Building: Alternative feminist vision to challenge the dominant world economic order

IWRAW Asia Pacific

Self-publication as a feminist act

International Women* Space

Good Practices of legal protection for gender & sexual minorities in Pakistan and their Intersectionality

Activists Alliance Foundation, Khawja Sirah Society, Wajood Society, Wasaib Sanwaro

Feminist Approaches to Counter Trafficking

IWRAW Asia Pacific, Business & Human Rights Resource Center

Critiquing individualism and state policies: transnational organizing against targeted violence

Masaha: Accessible Feminist Knowledge

Decolonizing Intimacy: How Queer Identities Challenge Heteronormative Family Structures

WOMANTRA

Yeki Hambe - Sex worker theatre

Sex Worker Education and Advocacy Task Force

Creating the Indigenous feminist reality: honoring the sacred feminine and building new paths for Indigenous women

Cultural Survival, International Funders in Indigenous Peoples

Eyes on Anti-prohibitionism by Brazillian Women

Mulheres Cannabicas, Tulipas do Cerrado

Black Feminist Truth Commission: Addressing Injustices to Revolutionize Intersectional Feminism as the New Reality

Black Women in Development

Community care is self care: true stories are told in safer spaces

Eurasian Harm Reduction Association, Metzineres, Urban Survivor’s Union, Salvage women and children from drug abuse

NO MOVES BARRED:Dancing connections between Disability,trans & sexual rights against violence

National Forum of Women with Disabilities, Autonomy foundation, Nazyk kyz

The Impact of Corporate Capture on Feminist Realities: Developing Tools for Action

ESCR-Net | Economic, Social, Cultural Rights Network

Reimagining AIDS: building a feminist HIV response

Frontline AIDS, Aidsfonds, IPPI (Indonesian Network of Women Living with HIV), UHAI-EASHRI (East African Sexual Health and Rights Initiative)

Advancing Economic Justice towards Realizing Our Vision of a Feminist Planet

International Network for Economic, Social and Cultural Rights, ESCR-Net

Sex Workers Cafe

Hydra e.V.

Adopting an ecofeminist approach in dealing with climate change and food security

Umphakatsi Peace Ecovillage, Human Rights Educational Centre

Connecting the grassroots with the international: experience from creative sex worker mobilisation in Europe

International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe, STRASS - French Sex Worker Union, APROSEX, Red Edition

Experiment with how innovative tech can help us feel safer when navigating our cities

Soul City Institute for Social Justice, Safetipin, Womanity Foundation

question “Are hierarchies within organisations UNfeminist?”

Gay and Lesbian Coalition of Kenya National, Gay and Lesbian Human Rights Commission

We all are different, but we do have joint shared values

UNWUD (Ukrainian network of women who use drugs), JurFem Association, Women's Prospects

A World Without Class

Bunge La Wamama Mashinani (Grassroots Women's Parliament)

Women Empower the Community

Institute for Women's Empowerment (IWE), Solidaritas Perempuan, ASEC Indonesia, Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS)

Feminist Organizing: Transformational Leadership - Women Workers in Latin America Creating a Feminist Labor Movement and a Feminist World of Work

Solidarity Center

Acting Out, Acting Up : Disability-Feminism decolonising narratives of Stigma thro' Participatory theatre

Rising Flame, National Indigenous Disabled Women Association, Nepal, The Spectrum & Union of Abilities, The Red Door

Valuing and centering rest, pleasure and play

ATHENA Network

The African feminist judgment project

The Initiative for strategic Ligation in Africa (ISLA)

Voices from the frontlines: Bolstering collective power to end the incarceration of women worldwide

International Drug Policy Consortium, Equis Justicia para las Mujeres, National Council for Incarcerated and Formerly Incarcerated Women and Girls, Women and Harm Reduction International Network

Queer Youth Organising: imagining in an era of human rights and sustainable development

African Queer Youth Initiative, Success Capital Organisation

Our Struggles Our Stories Our Strengths

Oriang Lumalaban, Pambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan

Breaking barriers for collective Indigenous climate action in Southeast Asia

Cuso International, Asia Indigenous Peoples' Pact

Love Positive Women: Going beyond romantic love to deep community love and social justice

Eurasian Women's Network on AIDS

Intersex and Feminism

Intersex Russia

Understanding the reproductive health experiences and needs of transgender and gender diverse people

Asia Pacific Transgender Network (APTN)

Because She Cares: Critical conversations on HIV activism as (un)caring work

Because We Care Collaborative

The Mississippi Food Systems Manifesto

Center for Ideas, Equity & Transformative Change, National Council of Appropriate Technology - Gulf South, MS Food Justice Collaborative, Malcolm X Grassroots Movement

Kurdish Women's Movement co-presidency experience as an example of a radical feminist realization: Co-presidency is our PURPLE line!

The Free Women’s Movement (TJA)

WOES -"Walking on Egg Shells"

Eldoret Women For Development (ELWOFOD), Mama Cash, Young women against Women Custodial Injustices Network

FREEDOM

Prison Isn’t Feminist: Exploring the impact and alternatives to reliance on police and incarceration

Migrant Sex Workers Project, Showing Up For Racial Justice

Bondo without Blood: A Feminist Reimagining of Sierra Leonean Rites of Passage

Purposeful

Liberated Land & Territories: A Pan-African Conversation

Thousand Currents (USA), Abahlali baseMjondolo (South Africa), Nous Sommes la Solution (west Africa/regional), Movilización de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales (Colombia), and Articulation of Black Rural Quilombola Communities (Brazil)

Popular Education and Organizing for a Feminist Economy

Jamaica Household Workers Union (JHWU), United for a Fair Economy, Centro de Trabajadores Unidos en la Lucha (CTUL)

So You Wish To Mobilise With An Empty Wallet? Let’s Make It Happen!

Breakthrough India

Experience sharing establishing a network for women human rights defenders in East Africa: Ugandan perspective

Women Human Rights Defenders Network Uganda

Tech clinic

Stichting Syrian Female Journalists Netowrk

Building Inclusive Movements: Going Beyond Tokenism

Rising Flame

Justice & Healing for Survivors of GBV: an interactive debate on restorative justice and the anatomy of an apology

One Future Collective

Collective actions to ending transphobia through a feminist lens

Asia Pacific Transgender Network, Iranti, Transgender Europe

LBQ women & Asylum

Sehaq

Abortion and Disability: Towards an Intersectional Human Rights-Based Approach

Women Enabled International

Learn how to support the self-organizing of undocumented, migrant, and criminalized and sex workers communities

Buttrerfly (Asian and Migrant Sex Workers Support Network)

Self Care: A Fundamental Tool for Sustaining LGBTQI & Feminist Organizing

United and Strong Inc., S.H.E Barbados, Lez Connect

Reclaiming Young African Feminist VOICES-REALITIES-POWER for climate justice

Young Feminist organization Gasy Youth Up, Young African Feminist Dialogues

Women in action & solidarity: performing our realities (Asia & Africa)

Young Feminist organization Gasy Youth Up ( co-founder) , Young African Feminist Dialogues ( member)

Women in action & solidarity: performing our realities (Asia & Africa)

Women Performing the World (Asia/Africa)

Challenging patriarchy: Workers in entertainment sector

Women Forum for Women in Nepal (WOFOWON)

The non-citizens: issues of women's citizenship in the context of migrant, vulnerable communities in South Asia

NEthing

Visioning for voice in migration and climate crises

Women's Refugee Commission, The Feminist Humanitarian Network, ActionAid

In It Together: Women's Funds and Feminist Movements Co-Creating Feminist Realities

Mama Cash, Global Fund for Women, Urgent Action Fund - Africa

Co-creating magic with young feminist movements - participatory practices that spark joy

Feminist organizing, FRIDA The Young Feminist Fund (Community), Teia

Protection right of woman’s in difficult realities 3 organizations of women from marginally communities

NGO Asteria, Ermolaeva Irena and Bayazitova Renata. NGO Ganesha Musagalieva Tatiana. NGO Ravniy Ravnomu Kucheryavyh Tanya

Feminnale - traditions against art and expression

Bishkek Feminist Initiatives

Resistance through knowledge, arts and activism: creation of a feminist library in Armenia

FemHouse, Armenia

Conquering the UN System with Feminist Strategies (You Don’t Need to be a Lawyer to Have Fun)

Kazakhstan Feminist Initiative "Feminita", IWRAW Asia Pacific, ILGA World

Data. Huh. What is it good for? Feminist data and organizing for feminist outcomes

International Women's Development Agency, Women's Rights Action Movement, Fiji Women's Rights Movement

Criminalized Women’s voice, leadership and influence on laws, policies and practices in Kenya

Keeping Alive Societies Hope-KASH, Katindi Lawyers and Advocates, Vocal Kenya

From Colombia to the world, African women's changing force

Proceso de Comunidades Negras en Colombia -PCN, Solidarité Féminine por la Paix el le Develppment Integral -SOFEPADI,

Afro Queer Listening Lounge and Story-Telling Booth

AQ Studios, None on Record, AfroQueer Podcast

Reclaiming Bodily Integrity

GBV Prevention Network : Coordinated by Raising Voices

Learning from diversity

Circulo de Mujeres con Discapacidad -CIMUDIS, Alianza Discapacidad por nuestros Derechos -ADIDE, Fundación Dominicana de Ciegos -FUDCI, Filial Puerto Rico de Mujeres con Discapacidad

Football as a feminist tool

Fundación GOLEES (Género, Orgullo, Libertad y Empoderamiento de Ellas en la Sociedad)

Migratory constellations

LasVanders

Ecofeminist dialogues to defend territories

CIEDUR (Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo), Equit, Foro permanente de Manaos y Amazonia

La Frida BikesMoviment

La Frida Bike

Witchcraft, shamanism and other insurgent knowledge against patriarchy.

Colectiva Feminista MAPAS-Mujeres Andando Proceso por Autonomías Sororales

Experiences, learnings and challenges in managing holistic security of horizontal feminist organisations and of gender-dissidence in times of social and political crisis. The experience of the popular uprising in Chile of 18 October.

Fudación Comunidades en Interfaz

Food that we all know about

Las Nietas de Nonó, Parceleras Afrocaribeñas por la Transformación barrial (PATBA)

Practices of resistance against climate change of Indigenous women in Peru and Guatemala

Thousand Currents, Red de Mujeres Productoras de la Agricultura Familiar, Asociación de Mujeres Ixpiyakok (ADEMI, Ixpiyakok Women's Association)

Building Feminist Cities

CISCSA, Articulacion Feminista Marcosur

Stand in my place

Alianza Discapacidad por nuestros Derechos - ADIDE, Circulo de Mujeres con Discapacidad -CIMUDIS

Clearing the way for women's fullness of life, healing collective and historical traumas

Grupo de Mujeres Mayas Kaqla

Zapoteca Indigenous women challenged by nature

Houses of Care and Healing for Women Human Rights Defenders as part of Integral Feminist Protection: A Feminist Reality

Iniciativa Mesoamericana De Defensoras de Derechos Humanos, Consorcio Oaxaca para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C, Red Nacional De Defensoras De Derechos Humanos en Honduras, Coletivo Feminista de Autocuidado

Healing your unicornix voice: Weaving ancient and digital technologies to sharpen the tongue

Feminist trajectories for an assisted motherhood protocol for women with disabilities

Circulo emancipador de mujeres y niñas con discapacidad de Chile, CIMUNIDIS, WEI

School for trans feminist children

Fundación Selena

REDTRASEX: Experience of Organization and Struggle for the Rights of Women Sex Workers in Latin America and the Caribbean

RedTraSex Red de mujeres trabajadoras sexuales LAC

Gender based violence and the world of sex work in Mexico

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, "Elisa Martínez", A.C., Red Mexicana de Organizaciones Contra la Criminalización del VIH. Red Mexicana de Trabajo Sexual

Migration forces us to draw the path as we walk

Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila. ATRAHDOM

New narratives for Black women: body, healing and pleasure

Weaving memories and networks - Black Feminists strengthening Black feminisms in LAC

Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB), Voces Caribeñas

“I’ve witnessed discrimination on the streets, being teased on the streets and verbally abused on the streets. I have also made numerous friends and have met a lot of people. There may be dangers out there but I am a survivor and this is where I will be for now.”

- Sainimili Naivalu

She demanded policy makers and stakeholders provide disability friendly policies and services such as the construction of ramps in towns and cities to increase accessibility. Physical barriers were not the only ones she strived to change. From her own experience, she knew that more difficult changes need to take place in social and economic spheres. Many of the challenges disabled people face are rooted in attitudes that carry discrimination and stigma.

A survivor and a fighter, Sainimili contributed to co-creating feminist realities that foster inclusion and shift attitudes towards disabled people. As a member of the Spinal Injury Association of Fiji (SIA) and through Pacific Disability Forum’s Pacific Enable project she attended the International Labour Organisation “Start Your Business” training in Suva, enabling her to transform her ideas into her own business. She was an entrepreneur at the Suva Market Stall 7, offering manicure services, as well as running SIA’s women’s market stall selling handicrafts, sulus and artifacts. Sainimili’s plan was to expand her business and become a major employer of disabled people.

In addition to her activism, she was also a table tennis medalist and youth champion.

A vivacious personality, Sainimili was one of a kind. You would always know that Sainimili is in a room because her laughter and her stories would be the first thing that you would notice.

- Michelle Reddy

Sainmili passed away in 2019.