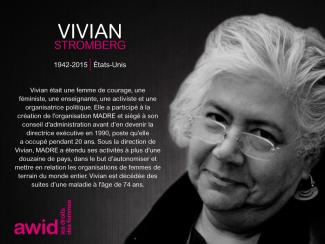

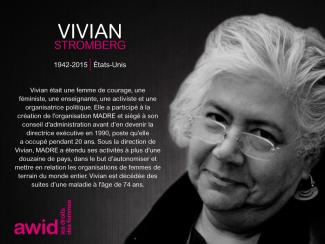

Vivian Stromberg

Over the past few years, a troubling new trend at the international human rights level is being observed, where discourses on ‘protecting the family’ are being employed to defend violations committed against family members, to bolster and justify impunity, and to restrict equal rights within and to family life.

The campaign to "Protect the Family" is driven by ultra-conservative efforts to impose "traditional" and patriarchal interpretations of the family, and to move rights out of the hands of family members and into the institution of ‘the family’.

Since 2014, a group of states have been operating as a bloc in human rights spaces under the name “Group of Friends of the Family”, and resolutions on “Protection of the Family” have been successfully passed every year since 2014.

This agenda has spread beyond the Human Rights Council. We have seen regressive language on “the family” being introduced at the Commission on the Status of Women, and attempts made to introduce it in negotiations on the Sustainable Development Goals.

AWID works with partners and allies to jointly resist “Protection of the Family” and other regressive agendas, and to uphold the universality of human rights.

In response to the increased influence of regressive actors in human rights spaces, AWID joined allies to form the Observatory on the Universality of Rights (OURs). OURs is a collaborative project that monitors, analyzes, and shares information on anti-rights initiatives like “Protection of the Family”.

Rights at Risk, the first OURs report, charts a map of the actors making up the global anti-rights lobby, identifies their key discourses and strategies, and the effect they are having on our human rights.

The report outlines “Protection of the Family” as an agenda that has fostered collaboration across a broad range of regressive actors at the UN. It describes it as: “a strategic framework that houses “multiple patriarchal and anti-rights positions, where the framework, in turn, aims to justify and institutionalize these positions.”

Nous tenons à remercier les personnes qui ont contribué à ce projet et qui ont fourni de précieux conseils :

Kasia soutient le travail des mouvements féministes et de justice sociale depuis 15 ans. Avant de rejoindre l'AWID, Kasia dirigeait les politiques et le plaidoyer d’ActionAid et d’Amnesty International, tout en se mobilisant avec des féministes et des groupes de justice sociale en Pologne pour l'accès à l'avortement et la lutte contre les violences aux frontières européennes. Kasia est passionnée par le ressourcement des organisations féministes dans tout leur courage, leur richesse et leur diversité. Elle partage son temps entre Varsovie et son village communautaire de bricolage dans la forêt. Elle adore les saunas et aime follement son chien Wooly.

A complex and evolving network of anti-rights actors is exerting increasing influence in international spaces as well as domestic politics. Often backed by obscure funding, these actors build tactic alliances across issues, regions, and faiths to increase their impact.

We are witnessing fascist and fundamentalist actors that, while nationalist in their discourse, are completely transnational in their ideological underpinnings, political alliances, and networks of financing. In some cases these groups are backed by obscure funding flows, linked with big business, or far-right political parties. However, they also create strategic alliances, including, in some cases, with segments of the feminist and women’s rights movements, and distance themselves from more outwardly extreme elements to appear more legitimate. Anti-rights actors are also spreading and replicating their brand of anti-rights organizing - be that campaigning and lobbying or strategic litigation - across the globe.

#FreezeFascisms

Depuis l’adoption de la Déclaration et du programme d’action de Beijing il y a 30 ans, les groupes fascistes exercent un pouvoir et une influence croissantes dans les espaces multilatéraux, faisant reculer les acquis en matière d’égalité de genre et de protection des droits humains dans le monde.

À l’approche de la CSW69, nous co-organisons de courageuses initiatives horizontales, sur le terrain et en ligne, pour échanger des stratégies et bâtir un pouvoir féministe au-delà de Beijing+30. Notre présence collective perturbe les mécanismes d’exclusion des institutions dans ces espaces tout en soutenant les mouvements qui s’organisent autour d’alternatives féministes aux systèmes d’oppression.

Participez aux conversations du 10 au 21 mars 2025 pour, collectivement, faire de la CSW69 un espace de résistance et de solidarité.

El hogar de Esther Mwikali estaba en la aldea de Mithini, en el condado de Murang'a, Kenya. Esther fue una defensora del derecho a la tierra destacada y valorada que investigó los abusos contra okupas de tierras reclamadas por magnates. La investigación de la que participó Esther incluyó también violaciones del derecho a la tierra cometidas por personas con poder en Makuyu.

Luego de que Esther faltara a una de las reuniones de la aldea, un grupo de búsqueda salió a rastrear a Esther. El 27 de agosto de 2019, dos días después de su desaparición, el cuerpo de Esther fue encontrado en una granja cerca de su casa, con signos de tortura. Esther había sido brutalmente asesinada.

"El trabajo de Esther por evitar el desalojo de lxs integrantes de las comunidades de las tierras reclamadas por magnates era conocido por todxs. Para lxs activistas locales no existía ninguna duda de que su asesinato estaba relacionado con las luchas en la zona por el acceso a la tierra; un trágico recordatorio de la alarmante frecuencia con que se llevan a cabo las ejecuciones extrajudiciales en Kenia."- Global Wittness Report, Julio 2020

"Asociamos la muerte de Mwikali con las luchas locales por el derecho a la tierra, y exigimos al Gobierno que investigue el asunto sin demora." - James Mburu, portavoz de lxs okupas.

"Es necesario tomar medidas con respecto a las personas que presuntamente han amenazado a lxs ocupantes ilegales, incluida la familia de Mwikali". - Alice Karanja, Coalición Nacional de Defensorxs de Derechos Humanos

"El impacto de su trabajo y su tenacidad permanecerán vivos en Kenia durante décadas. El CJGEA consuela a las personas afligidas y pide justicia". - Comunicado de prensa del Centro para la Justicia y la Acción Gubernamental (CJGEA, por sus siglas en inglés), 13 de septiembre de 2019

Listen to this story here:

by Maryum Saifee

When you do a search for “Female Genital Mutilation” or “FGM” online, an image of four line-drawings of the female anatomy pop up next to its Wikipedia entry. (...)

artwork: “Dreams” by Neesa Sunar >

Marta is a queer, transfeminist non-binary activist-researcher from ex-Yugoslavia, currently based in Barcelona. They work as a transnational movement organizer, a feminist economist and a weaver of systemic alternatives. They are the co-founder and one of the coordinators of the Global Tapestry of Alternatives, a global process that seeks to identify, document and connect alternatives on local, regional and global levels. Locally, they are engaged in anti-racist, transfeminist, queer, migrant organizing. They also hold a doctoral degree in Environmental Science and Technology from the Autonomous University of Barcelona, dedicated to decolonial feminist perspectives of a pluriverse of systemic alternatives and the creation of feminist alternative systems based on care and the sustainability of life. During their free time, they enjoy boxing, playing the guitar and the drums as part of a samba band, photography, hiking, cooking for loved ones and spoiling their two cats.

Sin palabras |

|

|

| Chinelo Onwualu | Ghiwa Sayegh |

«Cuando estamos desesperadxs por el cambio, como sucede tanto en la enfermedad como en la insurrección, nuestro lenguaje se vacía de complejidad, se queda con sus componentes más esenciales… Sin embargo, a medida que la enfermedad y la revolución persisten, el lenguaje que se hizo en ellas y sobre ellas se profundiza, admite más matices, inmerso en la aguda experiencia humana de encontrar los propios límites en el lugar del fin del mundo».

Cuando comenzamos a delinear este número con Nana Darkoa, antes de Crear | Résister | Transform: un festival para movimientos feministas! de AWID, partimos de una pregunta que es más bien una observación sobre el estado del mundo, un deseo de cambiar el terreno: ¿por qué nuestras sexualidades y placeres siguen siendo domesticados y criminalizados incluso cuando nos dicen, una y otra vez, que no tienen valor ni contribuyen al progreso? Llegamos a la conclusión de que cuando se corporizan, hay algo en nuestras sexualidades que opera contra un orden del mundo que sigue manifestándose en los controles fronterizos, los apartheids en relación a las vacunas, el colonialismo de asentamiento, la limpieza étnica, y el capitalismo descontrolado. ¿Podemos hablar, entonces, del potencial disruptivo de nuestras sexualidades? ¿Podemos seguir haciendo eso cuando, para poder obtener recursos, nuestros movimientos deben ser cooptados e institucionalizados?

Cuando el trabajo de nuestros cuerpos se convierte en ganancias en las manos de los sistemas que buscamos desmantelar, no sorprende que nuestras sexualidades y placeres queden relegados una vez más a las márgenes, especialmente cuando no son lo suficientemente rentables. En muchos momentos durante la producción de este número, nos preguntamos qué sucedería si nos negáramos a dar cabida a los servicios esenciales del capitalismo. Pero ¿podemos atrevernos a hacer esa pregunta cuando estamos agotadxs por el mundo? Quizás nuestras sexualidades son desestimadas con tanta facilidad porque no son vistas como formas de cuidado. Quizás lo que necesitemos sea reimaginar el placer como una forma radical de cuidado, una que también es anticapitalista y anti-institucional.

Estamos entrando en nuestro segundo año completo de pandemia global y nuestro abordaje de la corporalidad transnacional ha tenido que concentrarse en un único descubrimiento político: que cuidar es una forma de habitar la corporalidad. Y como ahora tanto de nuestro trabajo se hace sin tomar en cuenta los límites entre y dentro de nosotrxs, todxs somos Corporalidades Transnacionales, y eso a todxs nos sale mal. Estamos fallando en cuanto a cuidarnos y, lo que es más grave, en cuidar a lxs otrxs.

Ese fracaso no es producto de nuestras acciones.

Muchxs de nuestras madres y padres pensaban que el trabajo era transaccional, algo que debía darse a cambio de una compensación y una garantía de cuidado. Y si bien ese intercambio no siempre se cumplió, nuestrxs madres y padres no esperaban que su trabajo les diera satisfacción. Para eso tenían su ocio, sus pasatiempos, y sus comunidades. Hoy, nosotrxs, sus hijxs, que hemos sido condicionadxs para pensar en nuestro trabajo como entrelazado con nuestra pasión, no tenemos esas expectativas. Pensamos el trabajo y el ocio como una sola y misma cosa. Para demasiadas personas, el trabajo ha llegado a encarnar todo lo que somos.

Sin embargo, el capitalismo heteropatriarcal no nos valora, ni hablar de que valore nuestro trabajo o nuestras sexualidades. Este es un sistema que solo te exigirá más y más hasta que mueras. Y cuando mueras, te reemplazará por otra persona. Que se espere que estemos en línea todo el día significa que simplemente no podemos tomar distancia del trabajo, ni siquiera cuando queremos hacerlo. Esta comercialización del trabajo, divorciándolo de la persona, ha permeado cada aspecto de nuestras vidas y está siendo perpetuado incluso en los círculos más feministas, más radicales y más revolucionarios.

Las expectativas capitalistas siempre han sido particularmente dañinas para los cuerpos que no se ajustan a su ideal. Y quienes buscan consolidar sus poderes han utilizado la pandemia como una oportunidad para concentrar sus ataques en las mujeres, las minorías sexuales y cualquier otrx a quien subestimen.

Este número especial existe debido a eso y ciertamente a pesar de eso.

Casi todxs lxs colaboradorxs e integrantes del equipo se estaban presionando para ir más allá de su capacidad. Cada una de las colaboraciones fue producida desde un lugar de pasión, pero también de un increíble agotamiento. De una forma muy real, este número encarna el trabajo transnacional y, en el mundo digital en el cual vivimos, todo trabajo se ha convertido en trabajo transnacional. A medida que nos enfrentamos a nuevas fronteras que no han roto un viejo orden sino que lo reifican, experimentamos de primera mano, junto a nuestrxs colaboradorxs, cómo el capitalismo vacía nuestros límites, cómo se hace difícil construir argumentos coherentes, especialmente cuando tenemos una fecha límite para hacerlo. Nos quedamos colectivamente sin palabras, porque nos quedamos sin mundos.

Es precisamente porque nos sentimos perdidxs y solxs en el mundo del capitalismo heteropatriarcal que tenemos que reevaluar y repensar nuestros sistemas de cuidado. En muchos sentidos, hicimos de este número una misión de encontrar placer en el cuidado. Porque se ha vuelto más difícil construir argumentos coherentes, los medios visuales y creativos han pasado al primer plano. Muchas personas que solían escribir se han volcado a estos medios como una vía para producir conocimiento y atravesar la niebla mental que nos ha envuelto a todxs. Trajimos otras voces a este número, además de muchxs a quienes ya escucharon en el Festival, como una manera de abrir nuevas conversaciones y ampliar nuestros horizontes.

Dado que nos roban nuestras palabras, es nuestro deber político seguir encontrando maneras de mantenernos y cuidarnos a nosotrxs mismxs y a lxs otrxs. Muchas de nuestras realidades actuales están tratando de borrarnos y desplazarnos, mientras que siguen explotando nuestro trabajo. Nuestra corporización, por lo tanto, se convierte en una forma de resistencia; es el comienzo de que encontremos nuestro camino hacia afuera y hacia nosotrxs mismxs.

« Je n’y connais pas grand-chose sur la spiritualité ou sur ce qui se passe lorsqu’on meurt, mais ma vie de queer crip coréenne me laisse penser que notre esprit corporel terrestre n’est qu’une petite partie du tout. En ne considérant pas nos ancêtres, nous choisissons de ne voir qu’un aperçu de qui nous sommes. » - Stacey Park Milbern

Stacey a cofondé avec quelques ami·e·s le club de culture sur la justice liée au handicap, un groupe de travail en soutien aux diverses communautés, notamment les plus vulnérables, aidant entre autres les personnes sans-abri à accéder aux ressources durant la pandémie de COVID-19.

Elle a également coproduit une campagne impactante pour le documentaire « Crip Camp » de Netflix. Elle était membre du conseil d’administration de la WITH Foundation et a dirigé plusieurs organisations aux niveaux local, régional et national. Stacey écrivait joliment et vigoureusement :

« Mes ancêtres sont des personnes déchirées de leurs amours par la guerre et les déplacements. C’est grâce à elleux que je connais le pouvoir de construire un foyer avec tout ce que l’on trouve, peu importe l’endroit et les personnes qui sont avec nous. Mes ancêtres sont des queers qui vivaient au Sud américain. Grâce à elleux, j’ai compris l’importance des relations, des lieux et d’une vie vécue en grand, même lorsque cela peut être dangereux. Tou·te·s mes ancêtres connaissent le désir. Ce désir est souvent notre espace de connexion... » - Stacey Park Milbern

Elle est née à Séoul, en Corée, a grandi en Caroline du Nord et continué son parcours dans la région de la baie de San Francisco. Stacey est décédée à la suite de complications chirurgicales le jour de son 33ème anniversaire, le 19 mai 2020.

Lisez un essai écrit par Stacey Park Milbern (en anglais)

Écoutez un entretien avec Stacey Park Milbern (en anglais)

#StaceyTaughtUs : enregistrez votre histoire pour le projet Disability Visibility

« Beaucoup de gens le diraient : c’était une leader. Elle couvrait tous les aspects de ce rôle. Vous savez, parfois il y a des conduites de premier rang, de milieu ou de l’arrière. Et elle était d’une certaine façon capable de mener tous ces rangs. » - Andraéa LaVant, activiste pour les droits des personnes handicapées

« Perdre Stacey au moment où nos communautés ont le plus besoin de son leadership est une réelle épreuve, surtout dans un contexte où sa force, sa vision et son cran étaient de plus en plus reconnus dans des milieux autres que ceux du handicap, lui offrant des leviers plus importants pour faire progresser le travail de toute une vie… Nous n’aurons pas la chance de savoir où son leadership charismatique nous aurait mené·e·s. Mais une chose est sûre : ce que Stacey nous a donné, en un temps relativement court, continuera de bénéficier à d’autres dans les prochaines années. » - Disability Rights Education and Defense Fund (Fonds de défense et d’éducation sur les droits liés au handicap)

Queremos agradecer al colectivo Amar.ela de mujeres feministas activistas y creativas que hicieron posible esta serie, y especialmente a Natalia Mallo (el pulpo del equipo) por su apoyo y acompañamiento en este viaje.

También extendemos nuestro más profundo agradecimiento y admiración a todos los colectivos y personas que participaron en este proyecto, y les agradecemos por compartir su tiempo, sabiduría, sueños e ilusiones con nosotrxs. Les agradecemos por hacer de este mundo un mundo más justo, feminista y sostenible.

Esperamos que sus historias inspiren al resto del mundo tanto como nos inspiran a nosotrxs.

por Émilie Herbert-Pontonnier

¿Se acuerdan de Esmeralda? La exótica heroína «gitana» nacida de la pluma del gigante literario francés, Víctor Hugo, y popularizada por los Estudios Disney con su Jorobado de Notre Dame. (...)

< arte: «Si las marronas lo permiten», Nayare Soledad Otorongx Montes Gavilan

Elina es una joven feminista afrodominicana, que trabaja con enfoque interseccional. Es abogada de derechos humanos y está comprometida a usar su voz y sus capacidades para construir un mundo más justo, empático e inclusivo. Ingresó a la facultad de derecho a los 16 años, segura de que iba a obtener herramientas para entender y promover la justicia social. Luego de obtener el título de Juris Doctor [Doctora en Jurisprudencia] en la República Dominicana, cursó una maestría en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos en el Reino Unido, como becaria Chevening. Fue la única mujer latinoamericana-caribeña en su clase y se graduó con honores.

Elina ha trabajado en la intersección de derechos humanos, género, migración y política en el gobierno, en colectivos de base y en organizaciones internacionales. Colaboró en el litigio de casos sobre violencia de género ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como integrante del Panel Consultivo de Jóvenes de UNFPA, contribuyó al fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos en la República Dominicana. Fue una de las personas que lideraron la primera campaña de Amnistía Internacional sobre derechos de lxs trabajadorxs sexuales en las Américas, desarrollando una fuerte asociación con las organizaciones de trabajadorxs sexuales, y utilizando la posición de Amnistía para potenciar las voces de quienes defienden los derechos humanos de las mujeres y de lxs trabajadorxs sexuales. Elina es parte del Foro Feminista Magaly Pineda y la Global Shapers Community [Comunidad Global Shapers]. Habla español, francés e inglés.

Gracias a su diversificada trayectoria, Elina trae sólidas capacidades de gobernanza y de planificación estratégica, una experiencia sustancial en las Naciones Unidas y en mecanismos regionales de derechos humanos, además de su profunda determinación para que AWID siga siendo una organización inclusiva para todas las mujeres, especialmente, las feministas jóvenes y caribeñas. Con estas propuestas, se suma a una hermandad global de feministas fantásticas, desde donde podrá seguir cultivando su liderazgo feminista y nunca más se sentirá sola en su camino.

entretien mené par Chinelo Onwualu

|

Naike Ledan est une défenseuse de la justice sociale, une féministe engagée qui met en avant 20 années d’expérience dans la défense des droits humains et de la justice sanitaire, l’autonomisation des femmes, la lutte pour l’accès universel aux services de base et l’inclusion sociale, ainsi que le renforcement des capacités de la société civile. Elle a réalisé un travail considérable au Canada, en Afrique occidentale et australe, ainsi qu’en Haïti, dans le domaine de la défense des droits civils et du renforcement des capacités des OSC, tout en mettant l’accent sur les déterminants sociaux de l’exclusion structurelle. Elle défend les principes de leadership partagé, ainsi que les espaces anticoloniaux, anti-oppressifs et anti-patriarcaux. |

Chinelo On dit que tu es une activiste pour les droits des personnes trans; j’aimerais savoir quel parcours tu as eu.

Naike Alors, j’ai grandi en Haïti jusqu’à mes 18 ans, puis j’ai vécu à Montréal pendant 19 ans. En revenant en Haïti en 2016, je pensais rentrer à la maison, mais le lieu avait changé et j’ai dû me réajuster. Je ne me suis pas vraiment reconnectée à ma famille et mes amis d’enfance comme je l’aurais cru. Je suis revenue en tant qu’expat avec une situation professionnelle confortable, et je me suis sentie comme une étrangère pendant très longtemps. Dans le même temps, je me sentais vraiment à la maison à cause de la langue, des silences entendus, le fait de ne pas devoir tout expliquer quand on chante une pub – tu sais, ce truc qu’on partage, cette énergie, cet espace, cet esprit.

Ce qui m’a aidée, c’est que j’adorais le travail qui consiste à aller dans les terres et à documenter les connaissances des gens. Donc j’ai quitté le confort. Je suis devenue directrice nationale d’une organisation régionale qui était super mégaqueer! La majeure partie de mon travail consistait à trouver des ressources et à renforcer les capacités de la société civile. Ma stratégie était d’aller dans les campagnes, de chercher toutes ces petites organisations, d’aider à renforcer leurs capacités et de les financer. Je ne cherchais pas à rencontrer des politiciens, à serrer des mains et à prendre des photos <rires>. J’avais un très bon allié, Charlot Jeudy, l’activiste [queer] qui s’est fait tuer il y a trois ans chez lui. Nous nous sommes fortement rapproché·e·s après qu’un festival de films afroqueer que nous planifions en Haïti ait été interdit. Mais ç’a fait beaucoup de bruit et déclenché les conversations à propos du queer partout, et Charlot m’a présentée à toutes les petites OSC dans les moindres recoins du pays. Et moi, j’étais juste là pour aider les organisations à s’enregistrer légalement ou à construire leur plan stratégique. Donc, ce sont tous ces petits boulots qui ont fait de moi une activiste queer et, par extension, une activiste trans, bien que je ne me dise pas activiste. C’est un terme tellement piège, tu ne trouves pas? Et c’est un nom que les autres nous donnent. Moi, je pense que je suis juste une amoureuse et une battante <rires>.

Chinelo Parle-moi de la formation que tu as menée avec l’AWID pour le festival. De quoi ça parlait et quel était le contexte?

Naike Les médias internationaux ne parlent pas vraiment d’Haïti, mais avec un environnement politique aussi mauvais que le nôtre, l’environnement économique était encore plus catastrophique. Étant une Haïtienne plutôt de classe moyenne, parlant plusieurs langues et ayant différents passeports, j’étais hésitante au départ à occuper cet espace. Mais je me considère souvent davantage comme un pont que comme une personne qui parle d’elle-même. C’est comme ça que j’en suis venue à inviter Semi, une brillante jeune femme trans d’autour de Port-au-Prince, pour qu’elle vienne occuper cet espace, parler d’elle-même et nous raconter l’écosystème des réalités des femmes trans en Haïti. Nous en sommes venues à faire une séance sur le féminisme non inclusif – ou pour le dire autrement, les espaces féministes officiels – et la manière dont les filles trans en Haïti n’ont pas d’espace au sein desquels elles peuvent contribuer aux connaissances des femmes et au partage de leurs réalités. Donc, le festival de l’AWID a été pour moi l’opportunité de donner l’espace aux femmes qui devraient leur être dédié. Ce fut un super moment; on buvait du vin en ligne tout en modérant la conversation. Ma comodératrice, Semi, nous a fait part de ce que cela signifie que d’être une enfant/une fille/une femme trans à différentes étapes de sa vie. Elle a également parlé des dangers de la rue, de la pauvreté, de l’exclusion, du fait de « ne pas passer » et aussi de ses victoires.

Chinelo Quelle est la relation des femmes trans avec les organisations féministes en Haïti? Quelle expérience en as-tu retirée?

Naike Ç’a été vraiment très difficile – un crève-cœur, vraiment – cette expérience des femmes trans en Haïti. De l’inexistence absolue à une extrême sexualisation. L’autre chose qui se passe aussi c’est la manière dont elles sont tuées, et le fait que ces assassinats ne sont pas rapportés dans les médias. Cela montre la mesure dans laquelle les femmes trans sont non existantes et effacées. Elles sont partout mais non dans les cadres professionnels, non dans les cadres féministes et non dans les cadres organisationnels. Même pas dans les organisations LGBT. Ce n’est que récemment, et suite à un énorme effort de plaidoyer, que certaines de ces organisations se réajustent en quelque sorte. Mais dans les espaces féministes, c’est toujours hors de question. On doit toujours faire avec le vieux discours d’exclusion : « Ce ne sont pas des femmes. Bien sûr, si elles peuvent passer… ». La culture du passing, c’est en réalité une question de gestion des risques – à quel point tu passes et à quel point tu ne passes pas, et ce que cela veut dire pour ton corps et la violence que cela lui inflige. Dans les réalités d’exclusion des trans dans lesquelles nous vivons, qui sont reproduites dans de nombreux espaces féministes, celles qui passent complètement peuvent être considérées être des filles, mais seulement dans une certaine mesure. Mais tomber en amour, avoir une conversation et rester dans le placard, et souhaiter une certaine esthétique ou une carrière? De fait, la conversation sur la thérapie hormonale porte en réalité sur la réduction des risques, comme Semi elle-même l’a mentionné lors de la formation. Mais on n’a pas l’option de la thérapie hormonale ici, on n’a pas le cadre médical ni le système qui soutiendrait celles qui voudraient choisir cette option.

Chinelo Tu parles de la manière dont les trans et les queer sont considéré·e·s dans la société, je trouve que ça pourrait ressembler à la situation au Nigéria, qui peut être un environnement profondément homophobe.

Naike Haïti est un pays très complexe, d’une très belle manière. Rien n’est simple, tu sais, rien ne se fait jamais d’une seule manière. Les Haïtiens et les Haïtiennes sont très tolérant·e·s – et sont également très homophobes. Il y a des coins de campagne où les gens ne sont pas vraiment si homophobes, parce que les temples vaudous sont là, et c’est une religion qui respecte la vie. Un principe essentiel de la religion vaudou est que toutes et tous les enfants sont des enfants. Donc, il n’y a pas de vrai ou faux dans cette religion. Depuis la nuit des temps, les gens considèrent Haïti comme un havre, un lieu où les gens sont tolérants – je te parle là des années 1970, 1980, avant le VIH, les années 1990 même. Puis il y a eu le tremblement de terre [en 2010], dans lequel environ 300 000 personnes ont trouvé la mort. Et alors tout cet argent est arrivé du Sud des États-Unis par le biais des Évangélistes, pour reconstruire le pays et pour trouver Jésus. Donc l’homophobie en Haïti est très récente. Dans le tréfonds, dans le cœur de l’âme de la culture, je ne peux pas vraiment dire qu’Haïti est homophobe. Mais dans la vie de tous les jours, ça colle vraiment à la peau des personnes queer, toute cette violence. Et sur celle des femmes, des femmes pauvres, des femmes à la peau foncée aussi parce que le colorisme est bien ancré dans les Caraïbes.

Chinelo Comment as-tu géré cela? Quelle a été ta stratégie de survie?

Naike J’aime vraiment beaucoup mon travail. J’adore travailler. Au début, quand je suis arrivée, je travaillais avec cette horrible ONG mais je faisais un travail génial. J’étais toujours à la campagne, discutant et apprenant des gens, des femmes. Et ç’a m’a comblée pendant si longtemps, parce que je suis vraiment très amoureuse de ma culture, des personnes noires, des femmes noires – des vieilles femmes noires, des bébés noir·e·s. Ça me nourrit vraiment spirituellement. Quand on était au Canada, mes enfants étaient dans ces écoles où il n’y avait que des blancs et des blanches et iels étaient instrumentalisé·e·s. Iels ne parlaient ni créole ni français. Et maintenant, iels courent librement dans la cour et commencent à se battre en créole. J’ai aussi trouvé des poches de survie auprès des gens que j’ai rencontrés. J’ai créé des liens avec les queer et d’autres qui étaient des bizarres comme moi, et ç’a vraiment été magique. Mais aujourd’hui, j’ai davantage mal parce que je ne me sens plus en sécurité en Haïti. Il y a environ 40 enlèvements par semaine à Port-au-Prince – et c’est ainsi depuis 2018. J’ai commencé à devenir anxieuse et à avoir des attaques de panique. Donc, l’heure est venue pour moi de partir, et je me demande régulièrement « C’est où la maison? ». J’ai passé 19 ans à Montréal mais je ne m’y suis jamais sentie chez moi. Quand je suis partie, cela ne m’a jamais manqué et je ne veux donc pas y retourner. Je pleure beaucoup ces derniers temps parce que j’ai l’impression d’entamer un deuxième exil.

Chinelo Quelle est ta relation au plaisir, aux loisirs et au repos?

Naike Ma relation avec le plaisir, les loisirs et le repos sont une seule et même chose pour moi. C’est le moment vécu où je me laisse aller à profiter de la chaleur du soleil sur mon visage, par exemple. C’est un plaisir, un loisir et un repos en même temps.

Le plaisir : c’est l’espace où je me réfugie, qui se résume généralement à un havre de célébration de moi-même. Je me réserve le pouvoir et le droit d’être bruyante ou calme, alors que je profite du plaisir que j’expérimente. Tout le plaisir auquel je m’adonne vicieusement et abondamment, notamment mais non exclusivement, le plaisir de la solitude et du silence.

Les loisirs : faire du vélo, assister à des festivals de musique, manger, déguster du vin et danser des danses traditionnelles du vaudou haïtien font partie de tout ce à quoi je m’adonne en ce moment.

Le repos : c’est ce pourquoi je vis. En tant qu’hyper performante et que personne qui est littéralement en amour avec son travail, il est paradoxal de voir à quel point je suis paresseuse. Personne ne sait ça parce que tout ce que le monde voit en moi, c’est la bête de travail satisfaite. Personne ne sait à quel point je peux, sans compromis et profondément, me plonger dans l’oisiveté.

Cette édition du journal, en partenariat avec Kohl : a Journal for Body and Gender Research (Kohl : une revue pour la recherche sur le corps et le genre) explorera les solutions, propositions et réalités féministes afin de transformer notre monde actuel, nos corps et nos sexualités.

نصدر النسخة هذه من المجلة بالشراكة مع «كحل: مجلة لأبحاث الجسد والجندر»، وسنستكشف عبرها الحلول والاقتراحات وأنواع الواقع النسوية لتغيير عالمنا الحالي وكذلك أجسادنا وجنسانياتنا.