María Fabiola Jiménez de Cifuentes

Les réalités féministes sont les exemples concrets des mondes justes que nous sommes en train de co-créer. Elles existent aujourd’hui, dans les manières, dont les personnes et les mouvements vivent, luttent et se construisent.

Ces réalités féministes vont au-delà de la résistance aux systèmes oppressifs pour nous montrer à quoi ressemble un monde sans domination, sans exploitation et sans suprématie.

Ce sont ces histoires-là que nous voulons mettre en lumière, partager et amplifier à travers notre aventures des réalités féministes.

Créer et élargir les alternatives: Ensemble, nous créons de l’art et des expressions artistiques qui placent au centre et célèbrent l’espoir, l’optimisme, la guérison et l’imagination radicale que les réalités féministes inspirent.

Enrichir nos connaissances: Nous documentos, démontrons & diffusons des méthodologies qui permettront d’identifier les réalités féministes de nos différentes communautés.

Promouvoir des programmes féministes: Nous élargissons et approfondissons notre réflexion et notre organization collectives afin de promouvoir des solutions et des systèmes justes incarnant les valeurs et les visions féministes.

Mobiliser des actions solidaires: Nous incitons les mouvements féministes, en faveur des droits humaines et de la justice de genre et leurs allié-e-s à partager, échanger et co-créer des réalités, des récits et des propositions féministes lors du 14ème Forum international de l’AWID.

Bien que nous mettions l’accent sur le processus avant, pendant et après les quatre jour du Forum, c’est lors de l’événement lui-même que la magie opère. Grâce à l’unique énergie des participant·e·s et à l’opportunité de rassembler les gens.

Construira le pouvoir des réalités féministes, en nommant, célébrant, amplifiant et en alimentant l’énergie autour des expériences et propositions qui font émerger les possibilités et nourrissent notre imagination

Remplira nos puits d’énergie et d’inspiration comme le carburant de notre activisme et de notre résilience pour les droits et la justice

Renforcera la connectivité, la réciprocité et la solidarité au sein des divers mouvements féministes et avec les mouvements en faveur des droits et de la justice.

En savoir plus sur le processus du Forum

Avec une carrière juridique de plus de 30 ans à son actif, Oby était connue en Afrique et dans le monde comme une ardente défenseure de la justice de genre et des droits humains.

Elle a fondé le Centre de documentation et de développement des ressources civiles (CIRDDOC), une ONG nigériane qui sponsorise des formations et des activités de mise en réseau qui promeuvent les droits humains, la bonne gouvernance, l’accès à la justice et l’État de droit pour les membres de la société civile, les parlementaires, ainsi que d’autres parties prenantes concernées.

Au Nigeria, les activistes se souviennent d’Oby avec émotion, la qualifiant « d’activiste extraordinaire qui a fait preuve d’énergie et de passion pour lutter pour l’égalité de genre et la justice de genre au Nigéria et en Afrique »

Née en 1936 dans le Maryland aux États-Unis, Sue était artiste, activiste et enseignante.

Son art était destiné aux femmes et parlait des femmes. En tant que féministe lesbienne, pendant un temps séparatiste, elle s'est engagée à créer des espaces réservés aux femmes. En 1976, elle a acheté un terrain qui est toujours géré par des femmes qui y séjournent pour créer de l'art. Sue a pris une position farouche sur la question de la protection des femmes et des filles.

Avec son approche révolutionnaire, futuriste et anthropologique, elle remplissait chaque pièce dans laquelle elle entrait avec une intelligence et une excentricité authentiques, ainsi qu’un humour et un esprit impitoyable. Ses idées sur la conscience et la créativité continuent à inspirer beaucoup de gens.

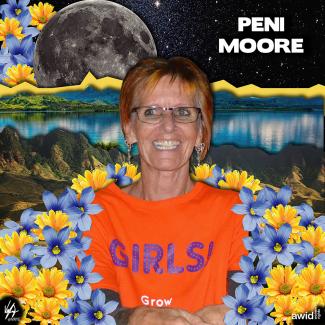

Philosophe féministe radicale, Peni était aussi poète, écrivaine, dramaturge et compositrice.

Première coordinatrice du Fiji Women’s Rights Movement (Mouvement pour les droits des femmes aux Fidji), elle a laissé un héritage empreint de sa profonde préoccupation pour les droits fondamentaux des femmes, la justice et la paix. L’engagement de Peni en faveur de la justice sociale, économique et écologique et son travail remarquable lui a valu le respect de la communauté locale et internationale. Au sein des mouvements féministes traditionnels des Fidji, elle a été l’une des premières à travailler avec et aux côtés des personnes LGBTQI et a fourni une assistance concrète au mouvement des travailleurs et des travailleuses du sexe lorsqu’il s’est constitué aux Fidji.

Ses collègues l'ont décrite comme une personne formidable et une leader visionnaire du changement. Elle a inspiré beaucoup de personnes par sa créativité et son courage. Son travail a permis à de nombreuses personnes de se faire entendre, d’acquérir de nouvelles compétences et d’ouvrir de nouvelles voies, tant au niveau personnel que communautaire.

Ardente défenseure des droits des femmes et des enfants, Su’ad dirigeait Al-Weed Al-Alaiami, une organisation irakienne de défense des droits humains.

Elle a participé aux manifestations de juillet 2018 qui ont eu lieu à Bassorah et dans plusieurs autres villes irakiennes pour protester contre le chômage, réclamer des emplois et des services publics appropriés pour les citoyen-ne-s, ainsi que pour exiger l'élimination de la corruption endémique. Le 25 septembre 2018, Su’ad a été assassinée dans le quartier d’Al-Abbasiyah, dans le centre-ville de Bassorah.

Une vidéo de l’incident a montré une personne qui s'est approchée d'elle alors qu'elle montait dans sa voiture, et lui a tiré une balle dans la tête avant de pointer son arme sur son chauffeur, Hussain Hassan, qui a été blessé à l'épaule. Su’ad Al-Ali avait 46 ans et était mère de quatre enfants.

Cynthia Cockburn était une sociologue, écrivaine, universitaire, photographe et militante pour la paix féministe.

Elle a étudié les aspects genrés de la violence et du conflit et fait d’importantes contributions au mouvement pacifiste en explorant les thèmes de la masculinité et de la violence, ainsi que par son activisme local et international.

Ayant introduit une analyse féministe aux questions de militarisation et de guerre, Cynthia figurait parmi les universitaires dont les écrits et analyses illustraient la manière dont la violence basée sur le genre joue un rôle essentiel dans la perpétuation de la guerre. Travaillant en étroite collaboration avec des activistes pacifistes dans des pays en conflit, ses conclusions portaient sur des contextes aussi divers que l’Irlande du Nord, la Bosnie-Herzégovine, Israël et la Palestine, la Corée du Sud, le Japon, l’Espagne et le Royaume-Uni. Sa recherche et ses écrits universitaires ont permis d’éclairer le fait que la violence soit vécue selon un continuum de temps et d’échelle, et perçue très différemment lorsque l’on y applique le prisme du genre.

Elle disait que « [l]e genre nous aide à voir la continuité, la connexion entre les évènements de violence ».

Cynthia a pu mettre ses recherches en pratique grâce à son activisme local et international auprès de mouvements pour la démilitarisation, le désarmement et la paix. Elle a aidé à lancer le camp de femmes pour la paix de Greenham Common, qui prônait le désarmement nucléaire universel en Grande-Bretagne, ainsi que participé à la mise en place de la branche londonienne des Women in Black. Au fil des ans, Cynthia a organisé et participé à des veillées hebdomadaires locales et à la chorale politique Raised Voices, interprétant et écrivant certaines des paroles des chansons. Elle fut également active au sein du groupe Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), du Forum des socialistes féministes européennes et de Women Against Fundamentalism.

« Cynthia émettait une lumière féministe, tissait les communautés féministes entre elles, entonnait des chants de paix, écoutait, écoutait, écoutait, observait les oiseaux – et suspendait le flot de circulation. Je lui serai toujours reconnaissante et redevable, l’« autre » Cynthia. » – Cynthia Enloe

Cynthia est née en juillet 1934 et s’est éteinte en septembre 2019, à l’âge de 85 ans.

« Si nous nous taisons, ils nous tuent, et si nous parlons [ils nous tuent] aussi. Alors parlons. » - Cristina Bautista, 2019

Défenseuse infatigable des droits du peuple Nasa, Cristina s’est exprimée haut et fort contre la violence à l’égard de sa communauté. Dans un discours devant les Nations Unies, elle appelait à protéger les vies des femmes autochtones et à les impliquer dans différents domaines de la vie. En 2017, Cristina était membre du Bureau des Nations Unies pour les droits humains des personnes autochtones. Le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones lui a octroyé une subvention en 2019.

« J’aimerais mettre en lumière la situation actuelle du peuple autochtone en Colombie, le meurtre de leaders autochtones, la répression de la contestation sociale. Au lieu d’aider, l’accord de paix a renforcé la guerre et l’exploitation de territoires sacrés en Colombie… Actuellement, nous travaillons en tant que femmes, dans presque toutes les nations autochtones, à un avenir meilleur pour nos familles. Je ne veux pas voir plus de femmes vivre dans ces conditions en milieu rural. Il nous faut des opportunités qui permettent aux femmes autochtones de participer à la vie politique, à l’économie, à la société et à la culture. J’acquiers une réelle force aujourd’hui, en voyant toutes ces femmes ici, et en voyant que je ne suis pas seule. » - Cristina Bautista, 2019

Cristina a été assassinée le 29 octobre 2019, ainsi que quatre autres membres de la garde autochtone désarmée, dans une attaque potentiellement menée par des membres de « Dagoberto Ramos », un groupe dissident FARC.

D’après Global Witness, « le nombre d’assassinats de leaders communautaires et sociaux·les a terriblement augmenté en Colombie au cours de ces dernières années ».

« La communauté nasa a prévenu à maintes reprises les autorités au sujet des menaces qui pèsent sur leur sécurité. Malgré les efforts déployés par les gouvernements colombiens successifs, les peuples autochtones continuent de faire face à d'importants risques, surtout les dirigeants communautaires ou religieux comme Cristina Bautista.» - Point presse des Nations Unies, 1er novembre 2019

Oeuvrez pour le renforcement des mouvements pour les droits des femmes et contribuez aux transformations en faveur des droits humains.

En rejoignant l’AWID, j’espère pouvoir contribuer à la mobilisation du mouvement féministe. Pas seulement pour les femmes privilégiées, mais pour TOUTES les femmes et activistes féministes..- Angelina Mootoo, féministe intersectionnelle et caribéenne, Guyane/USA

par Prinka Saraswati

Les cycles menstruels sont généralement d’une durée de 27 à 30 jours. Pendant cette période, les règles elles-mêmes ne durent que 5 à 7 jours. L’épuisement, les sautes d’humeur et les crampes sont le résultat de l’inflammation qui se produit alors. (...)

< illustration : « Mouvement féministe », Karina Tungari

Notre programme final du Feminist Film Club est maintenant disponible: « Films from Nuestramérica » est une série de films sur les réalités féministes d'Amérique latine et d'Amérique centrale organisée par Alejandra Laprea (Venezuela).

Décideur·se politique à l’ONU, vous souhaitez apprendre à repérer les principaux groupes et discours antidroits au sein de l’institution ? Vous êtes un·e féministe, à la recherche de contre-arguments éclairs ? Ce résumé vous propose les informations essentielles en 8 pages seulement.

Alors que le capitalisme hétéropatriarcal s’acharne à nous contraindre au consumérisme et à la conformité, nous constatons que nos luttes sont cloisonnées et séparées par des frontières aussi bien physiques que virtuelles.

« La sexualité est fluide, et là mon vagin aussi. »

#FeministFestival #SextLikeAFeminist

Je vais être honnête : lorsque Angélica et Fabi m’ont proposé de créer une collection de textes érotiques écrits par des femmes noires, j’ignorais ce que c’était que de produire un recueil. Je maîtrisais le thème de l’érotisme, mais créer un recueil…

Ika Vantiani est une artiste, conservatrice et créatrice indonésienne basée à Jakarta. Ses œuvres explorent l'idée d'être une femme dans la société d'aujourd'hui où médias et consommation sont inextricablement liés. Ika utilise le principe du collage et l'étend à des ateliers, des installations et au street art. Ika est membre de collectifs d'artistes dont Micro Galleries, The Collage Club et It's In Your Hands Collective.