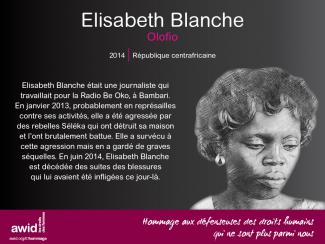

Elisabeth Blanche Olofio

Les réalités féministes sont les exemples concrets des mondes justes que nous sommes en train de co-créer. Elles existent aujourd’hui, dans les manières, dont les personnes et les mouvements vivent, luttent et se construisent.

Ces réalités féministes vont au-delà de la résistance aux systèmes oppressifs pour nous montrer à quoi ressemble un monde sans domination, sans exploitation et sans suprématie.

Ce sont ces histoires-là que nous voulons mettre en lumière, partager et amplifier à travers notre aventures des réalités féministes.

Créer et élargir les alternatives: Ensemble, nous créons de l’art et des expressions artistiques qui placent au centre et célèbrent l’espoir, l’optimisme, la guérison et l’imagination radicale que les réalités féministes inspirent.

Enrichir nos connaissances: Nous documentos, démontrons & diffusons des méthodologies qui permettront d’identifier les réalités féministes de nos différentes communautés.

Promouvoir des programmes féministes: Nous élargissons et approfondissons notre réflexion et notre organization collectives afin de promouvoir des solutions et des systèmes justes incarnant les valeurs et les visions féministes.

Mobiliser des actions solidaires: Nous incitons les mouvements féministes, en faveur des droits humaines et de la justice de genre et leurs allié-e-s à partager, échanger et co-créer des réalités, des récits et des propositions féministes lors du 14ème Forum international de l’AWID.

Bien que nous mettions l’accent sur le processus avant, pendant et après les quatre jour du Forum, c’est lors de l’événement lui-même que la magie opère. Grâce à l’unique énergie des participant·e·s et à l’opportunité de rassembler les gens.

Construira le pouvoir des réalités féministes, en nommant, célébrant, amplifiant et en alimentant l’énergie autour des expériences et propositions qui font émerger les possibilités et nourrissent notre imagination

Remplira nos puits d’énergie et d’inspiration comme le carburant de notre activisme et de notre résilience pour les droits et la justice

Renforcera la connectivité, la réciprocité et la solidarité au sein des divers mouvements féministes et avec les mouvements en faveur des droits et de la justice.

En savoir plus sur le processus du Forum

Ester Lopes est une danseuse et une écrivaine dont les recherches portent sur le corps, le genre, la race et les rapports de classe. Elle est professeure de Pilates et enseigne l’art. Ester est diplômée en théâtre contemporain – processus créatifs (à la FAINC) et en danse et conscience du corps (à l’USCS). Parmi ses spécialisations musicales figurent le chant populaire et les percussions. Elle a suivi une formation à Novos Brincantes avec Flaira Ferro, Mateus Prado et Antonio Meira à l’Institut Brincante en 2015 et 2016.

L'exposition #MeToo en Chine a été organisée pour la première fois en 2019 et a effectué une tournée dans 5 villes. L'objectif de l'exposition est de mettre davantage en avant les expériences personnelles des victimes et des activistes et, en prenant part à ces histoires, d'inspirer notre public à se joindre à la lutte. L'exposition est elle-même devenue une partie de la lutte #MeToo; elle a fait face à d’innombrables défis lors de sa tournée à travers la Chine et a même risqué la fermeture à plus d'une occasion.

.

Manal Tamimi Palestine

Bubulina Moreno, Colombia

Karolina Więckiewicz, Poland

Anwulika Ngozi Okonjo, Nigeria

.

En vous promenant dans le quartier du Raval à Barcelone, vous croiserez peut-être Metzineres, une coopérative féministe par et pour les femmes et personnes trans et non-binaires qui consomment de la drogue.

Imaginez un endroit sans stigmatisation, où les femmes et personnes trans et non-binaires peuvent consommer des drogues en toute sécurité. Un lieu qui offre sécurité, soutien et accompagnement aux femmes et personnes trans et non-binaires dont les droits sont systématiquement bafoués par la guerre contre la drogue et qui subissent violence, stigmatisation et répression en conséquence.

Juste à l'extérieur de l'entrée, les passant·es et les visiteur·euses sont accueilli·e·s par un immense tableau noir où figurent des conseils, des astuces, des souhaits et des dessins de personnes qui consomment de la drogue. Il existe également un calendrier qui présente une série d'activités auto-organisées par la communauté Metzineres. Qu'il s'agisse d'ateliers coiffure et cosmétique, des émissions radio, des pièces de théâtre, de repas communs offerts à la communauté ou des cours d'autodéfense, il y a toujours quelque chose à faire!

La coopérative offre des sites de consommation sûrs ainsi que des services qui couvrent les besoins de base des gens. Il y a des lits, des casiers, des douches, des toilettes, des machines à laver et une petite terrasse extérieure où les gens peuvent se détendre ou jardiner.

Metzineres opère dans un cadre de réduction des méfaits, qui tente de réduire les conséquences négatives de la consommation de drogue. Mais la réduction des méfaits est bien plus qu'un ensemble de pratiques: c'est une politique ancrée dans la justice sociale, la dignité et les droits des personnes qui consomment des drogues.

.

Laura était une activiste et une avocate de premier plan qui a mené une campagne courageuse en faveur de la dépénalisation du travail du sexe en Irlande.

On se souvient d'elle comme « une combattante de la liberté pour les travailleurs et les travailleuses du sexe, une féministe, une mère pour certainEs et une amie nécessaire pour beaucoup ».

Laura militait pour que les personnes de l'industrie du sexe soient reconnu-e-s comme des travailleurs et travailleuses sujets de droits. Elle a activement milité en faveur de la dépénalisation, notamment en engageant une procédure judiciaire devant la haute cour de Belfast qui concernent des dispositions criminalisant l’achat de services sexuels. Laura a déclaré que son intention était de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Écoutez cette histoire ici :

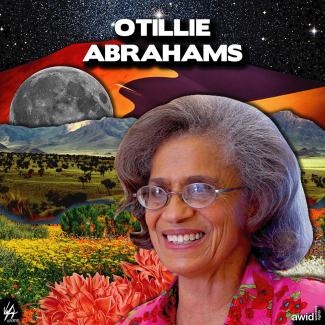

Ottilie était une militante féministe, éducatrice et politicienne namibienne.

Elle était l'une des fondatrices de l'Organisation populaire du Sud-Ouest africain (SWAPO), du Yu Chi Chan Club (groupe révolutionnaire armé) et du Front de libération nationale du Sud-Ouest africain (SWANLIF). Ottilie a également été une des fondatrices de la Namibian Women’s Association et du Girl Child Project. Tout au long de sa vie, Ottilie a plaidé en faveur du droit de discuter, de penser, de contester et de réclamer. Elle a mobilisé des femmes, organisé des assemblées d’étudiants et d’enseignants et critiqué d'autres camarades pour leur élitisme et leur corruption.

Ottilie a œuvré sans relâche pour démanteler le patriarcat et faire émerger une démocratie participative, féministe, libératrice et transformatrice.

Ottilie disait souvent : « Je me reposerai quand je serai morte. »

Un an seulement après sa fondation, les membres de Nadia Echazú ont commencé à travailler dans la haute couture et ont organisé un défilé de mode dans l'historique hôtel Bauen.

Elles ont montré cinq modèles et quelques travailleuses de la coopérative textile ont même défilé avec leurs propres créations.

C'était révolutionnaire non seulement parce qu'elles concevaient des alternatives à la mode grand public, mais aussi parce qu'elles créaient des vêtements accessibles et inclusifs pour les corps trans et travesti.

Il n'y a pas d'économies féministes sans vêtements qui nous font nous sentir incroyables et confortables!

Carmen a consacré sa carrière à la défense des droits des femmes au sein de diverses ONG, ainsi qu’au sein des Nations Unies.

Elle a enseigné dans plusieurs universités espagnoles et latino-américaines et publié de nombreux articles et rapports sur les femmes, le genre et la paix dans les pays en développement. Ses écrits et ses réflexions critiques ont touché toute une génération de jeunes femmes.

Son dernier mandat auprès du centre régional du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) de l'Amérique latine, fut comme responsable du département de mise en pratique des politiques de genre, lors duquel elle a soutenu de très précieuses initiatives en faveur de l'égalité de genre et des droits fondamentaux des femmes.

« Après

Après l’amour la première fois,

Nos corps et nos esprits nus

Une galerie des glaces,

Complètement désarmés, absolument fragiles,

Nous nous couchons dans les bras de l’autre

Respirant attentivement,

Avec la crainte de briser

Ces figurines en cristal. » - Fahmida Riaz

Son travail s’est confronté à de sévères critiques de la part des conservateurs, qui l’ont accusée d’utiliser des expressions érotiques et « pornographiques » dans son langage poétique.

Fahmida a finalement été mise sur liste noire et accusée de sédition en vertu de l’article 124A du Code pénal pakistanais sous la dictature de Zia-ul-Haq. Forcée à l’exil en 1981, elle a passé presque sept ans en Inde avant de retourner au Pakistan.

Dans la préface de « Badan Dareeda » (Un corps ravagé), un recueil de poèmes publié en 1974, elle écrit :

La splendeur de Fahmida résidait dans sa défiance de toute logique ou toute catégorie particulière de genre, nation, religion ou culture. Elle refusait d’être mise dans le rôle d’une « femme poète », brisant les définitions traditionnelles de la poésie féminine, des concepts et des thématiques (variant entre conscience politique, corps, culture, désir, religion, foyer), et renversant les inhibitions assignées à son genre.

« Il faut que vous compreniez que la culture ne peut avoir d’essence. Les cultures changent, circulent entre elles, formant de nouvelles cultures. La culture est née de cette façon. Il n’y a pas de conflits de cultures. »

Fahmida a écrit plus de 15 livres de poésie et de fiction, dont son poème ‘Taaziyati Qaraardaaden’ («Résolutions de condoléances» en anglais) qui pourrait servir d'hommage approprié à sa vie et à son héritage et de collection de poèmes (Apna Jurm To Saabit He «Mon crime est prouvé») publié en 1988 durant son exil.

Fahmida Riaz est née à Meerut, en Inde, le 28 juillet 1946 et est décédée le 21 novembre 2018 à Lahore, au Pakistan.