Camille Lepage

Young feminist activists play a critical role in women’s rights organizations and movements worldwide by bringing up new issues that feminists face today. Their strength, creativity and adaptability are vital to the sustainability of feminist organizing.

At the same time, they face specific impediments to their activism such as limited access to funding and support, lack of capacity-building opportunities, and a significant increase of attacks on young women human rights defenders. This creates a lack of visibility that makes more difficult their inclusion and effective participation within women’s rights movements.

AWID’s young feminist activism program was created to make sure the voices of young women are heard and reflected in feminist discourse. We want to ensure that young feminists have better access to funding, capacity-building opportunities and international processes. In addition to supporting young feminists directly, we are also working with women’s rights activists of all ages on practical models and strategies for effective multigenerational organizing.

We want young feminist activists to play a role in decision-making affecting their rights by:

Fostering community and sharing information through the Young Feminist Wire. Recognizing the importance of online media for the work of young feminists, our team launched the Young Feminist Wire in May 2010 to share information, build capacity through online webinars and e-discussions, and encourage community building.

Researching and building knowledge on young feminist activism, to increase the visibility and impact of young feminist activism within and across women’s rights movements and other key actors such as donors.

Promoting more effective multigenerational organizing, exploring better ways to work together.

Supporting young feminists to engage in global development processes such as those within the United Nations

Collaboration across all of AWID’s priority areas, including the Forum, to ensure young feminists’ key contributions, perspectives, needs and activism are reflected in debates, policies and programs affecting them.

Comparte tus historias y conoce las de otrxs. Al conectar nuestras experiencias, relatos y propuestas ayudamos a crear en conjunto y amplificar las Realidades Feministas.

Внешнее финансирование включает гранты и другие формы финансирования от благотворительных фондов, правительств, двусторонних, многосторонних или корпоративных спонсоров и индивидуальных доноров – как внутри вашей страны, так и из-за рубежа. Сюда не входят ресурсы, которые группы, организации и/или движения генерируют самостоятельно, такие как, например, членские взносы, добровольные взносы "сотрудниц(-ков), участниц(-ков) и/или сторонниц(-ков), сборы через сообщество, сдача помещений в аренду или продажа услуг. Для удобства в опрос включены определения различных видов финансирования и краткие описания различных доноров.

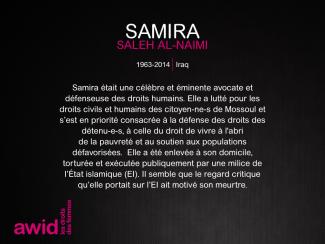

AWID honra a lxs feministas y defensoras de los derechos humanos que han muerto y cuyas contribuciones al progreso de los derechos humanos se echa mucho en falta.

El Tributo de AWID a las defensoras de derechos humanos es una exhibición fotográfica que presenta a activistxs del feminismo, de los derechos de las mujeres y de la justicia social de todo el mundo que ya no están con nosotrxs.

El Tributo fue lanzado por primera vez en 2012, en el 12º Foro Internacional de AWID, en Turquía. Tomó la forma de una exposición física de retratos y biografías de feministas y activistxs que fallecieron. La iniciativa fue descrita por lxs participantes del Foro como una manera única, emotiva y energizante de conmemorar nuestra historia colectiva.

En el 13º Foro Internacional, en Brasil, honramos a lxs activistas y a las defensoras de derechos humanos con una ceremonia de inauguración de un mural en cuatro idiomas, un espectáculo de danza y un ritual brasileño.

Entre los eventos, el Tributo permanece como una galería en línea que se actualiza cada año como parte de la Campaña de los 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género (25 de noviembre al 10 de diciembre).

Desde 2012, a través de nuestro Tributo anual a las defensoras de derechos humanos que ya no están con nosotrxs, hemos presentado más de 400 feministas y defensorxs de 11 regiones y 80 países.

AWID quiere agradecer a las familias y organizaciones que compartieron sus historias personales y contribuyeron a este homenaje. Nos unimos a ellxs para continuar con el notable trabajo de estas mujeres y redoblar esfuerzos para asegurar que se logre justicia en los casos que permanecen en la impunidad.

Visite la exhibición en línea del Tributo a las Defensoras de Derechos Humanos

Además de rendir homenaje a estxs increíbles activistas, el Tributo arroja luz sobre la gravedad de la situación de las defensoras de derechos humanos que han sido asesinadas o están desaparecidas.

Un tercio de las personas presentadas en el Tributo fueron activistas asesinadxs o están desaparecidxs en circunstancias sospechosas. Fueron atacadxs específicamente por ser quiénes eran y por haber desafiado:

Mujeres como Agnes Torres, de México, fueron asesinadas debido a su identidad de género y orientación sexual; o Cheryl Ananayo, una activista ambientalista de Filipinas que fue asesinada mientras luchaba contra una compañía minera; o Ruqia Hassan, una periodista y bloguera independiente siria asesinada por sus críticas al Estado Islámico de Iraq y Levante (EIIL, ISIS en inglés). Y muchas otras.

Con el Tributo a las defensoras de derechos humanos lxs traemos a todxs a nuestra memoria colectiva y llevamos su legado de lucha como nuestra antorcha en los movimientos feministas y por los derechos de las mujeres. Reconocemos que la seguridad y el autocuidado deben ser una prioridad en todas nuestras agendas políticas. Y hacemos un llamamiento a los gobiernos y a los organismos internacionales para que aborden colectivamente la violencia contra lxs feministas y las defensoras de derechos humanos.

Visite la exhibición en línea del Tributo a las Defensoras de Derechos Humanos

Zita was a women’s rights activist who defended the rights of rural women in Greater Kivu.

She was the first Executive Director of UWAKI - a well known women’s organisation. Through her work with Women's Network for Rights and Peace (RFDP), and the Women's Caucus of South Kivu for Peace, she committed her life to helping to restore peace in the Eastern DRC. She spoke out strongly against the use of sexual violence as a weapon of war.

In 2006, she put herself forward as a candidate in the first democratic elections in the DRC. Although she did not win, she continued to advocate for women’s rights and the South Kivu community remembers her fondly.

AWID está monitoreando de cerca la situación global del COVID-19 y, por ahora, prevé seguir adelante con el Foro según lo planificado.

Si en algún momento la situación exige que hagamos algo diferente, se los comunicaremos inmediatamente.

El 14° Foro Internacional de AWID está programado para realizarse del 20 al 23 de septiembre de 2021 en Taipéi.

Syndicat OTRAS

nous estimons que pour être transformateurs et forts, les mouvements féministes doivent continuer à travailler au-delà de leurs similitudes et de leurs différences. Nous devons également interroger le pouvoir et les privilèges, tant au sein qu'à l'extérieur de nos mouvements.

A AWID compromete-se a alcançar a justiça linguística e lamentamos que, neste momento, não seja viável disponibilizar um inquérito do WITM em mais idiomas. No entanto, caso precise de apoio com traduções ou queira preencher o inquérito em qualquer outro idioma, entre em contacto connosco através de witm@awid.org.

Cette année, nous rendons hommage à dix-neuf défenseuses des droits humains originaires de la région Amérique latine et Caraïbes. Parmi elles, seize ont été assassinées, dont six journalistes et quatre défenseuses des droits des personnes LGBT*QI. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour commémorer la vie et le travail de ces femmes. Faites circuler les mèmes figurant ci-dessous auprès de vos collègues et amis ainsi que dans vos réseaux et twittez en utilisant les hashtags #WHRDTribute et #16Jours.

S'il vous plaît cliquez sur chaque image ci-dessous pour voir une version plus grande et pour télécharger comme un fichier

Bessy was also a member of Arcoíris, an organisation which supports the LGBTI+ community. She was also a focal point person for the Right Here, Right Now (Derechos aquí y Ahora) Platform of Honduras, and advocated strongly for full citizenship of trans people, and the passing of a gender identity law that would allow trans people to change their gender identity legally.

"Since the beginning of the year [2019] the trans community has been suffering a series of attacks, for defending, for demanding rights." - Rihanna Ferrera (Bessy’s sister)

Bessy was a sex worker, and in early July 2019, was shot to death by two men while working in the streets of Comayagüela. Her assailants were subsequently arrested.

Bessy is one of many LGBTI+ rights defenders in Honduras, who were murdered because of their identities and work. Other companeras include: Cynthia Nicole, Angy Ferreira, Estefania "Nia" Zuniga, Gloria Carolina Hernandez Vasquez, Paola Barraza, Violeta Rivas, and Sherly Montoya.

Bessy’s case is emblematic of injustice and a much larger problem of the systematic violence the LGBTI+ community faces in Honduras as the state fails to guarantee rights offer and fails to offer protection. This has created a culture of impunity.

Despite the risks LGBTI+ defenders in Honduras face, they continue their work to challenge and resist violence, and fight stigma and discrimination on a daily basis.

“If I die, let it be for something good not for something futile. I don’t want to die running away, being a coward. If I die, I want people to say that I died fighting for what is mine.” - member of Arcoíris

A fines de 2019, la situación en Indonesia (en particular, los signos de militarización intensificada y de reacción contra los derechos LGBTQ) nos llevó a cuestionar la capacidad de AWID para sostener un ambiente razonablemente seguro y acogedor para la diversidad de participantes que esperamos reunir en el Foro.

Después de un análisis cuidadoso, en noviembre de 2019 la Junta Directiva de AWID decidió cambiar la sede del 14° Foro Internacional de AWID, de Bali a Taipéi.

Taipéi ofrece un alto nivel de capacidad logística, y resulta accesible para muchxs viajerxs (con la facilitación de un trámite de visa electrónico para conferencias internacionales).

Para más detalles:

"I participated in a member-only activity and I was particularly moved to see how there was space for everyone to share and that there was no judgment whatsoever. The entire session was energetic and vibrant."

- Kirthi Jayakumar, Founder, The Gender Security Project, India

نعم. نريد السماع منكم/ن دون أي علاقة ان حصلتم/ن على تمويل لثلاثة أعوام أو عامين أو عام واحد في السنوات 2021-2023.

Este año, el Tributo Virtual honra a 7 defensoras de derechos humanos de la región de Asia meridional y Sudeste asiático. Son defensoras que han hecho aportes fundamentales para lograr avances en los derechos humanos y de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la educación. Estas defensoras se desempeñaron como abogadas, activistas de derechos de las mujeres, académicas y políticas. Únete a AWID para conmemorar a estas defensoras de derechos humanos, su trabajo y su legado, compartiendo los memes aquí incluidos con tus colegas, amistades y redes; y tuiteando las etiquetas #WHRDTribute y #16Días.

Por favor, haz click en cada imagen de abajo para ver una versión más grande y para descargar como un archivo.

Formó parte de movimientos democráticos, anti-guerra y LGBT. En su activismo, fue una crítica feroz del Presidente Vladimir Putin y su administración, y expresó su oposición a la anexión por parte de Rusia de la península de Crimea de Ucrania y al maltrato de prisionerxs.

Yelena se declaró bisexual a principios de 2019. "Su salida del armario fue una sorpresa para mí, y no la aprobé. Le dije: ‘Escucha, Lena, ya estás en la mira por tu actividad política. Te acabas de clavar otro blanco en el pecho’". - Olga Smirnova

Yelena, de hecho, recibió múltiples amenazas de muerte y, según algunxs de sus conocidxs, figuraba en un sitio web homofóbico que instaba a sus visitantes a que persiguieran a las personas LGBT. Yelena denunció las amenazas a la policía, pero el Estado ruso no le proporcionó ningún tipo de protección.

Sin embargo, Yelena, a pesar de vivir en una sociedad en la que la oposición política, así como lxs integrantes de la comunidad LGBT y lxs defensores de sus derechos, se enfrentan a una violencia continua y creciente, siguió haciendo campaña por la justicia social y la igualdad.

"No se perdió ni una sola acción. Y la detuvieron tantas veces que hasta perdí la cuenta", Olga Smirnova (compañera activista de la oposición y amiga).

Yelena fue asesinada el 21 de julio de 2019, cerca de su casa. Las autoridades detuvieron a una persona sospechosa pero, según algunas fuentes, muchxs amigxs y compañerxs activistas creen que es un chivo expiatorio y que, en realidad, se trata de un asesinato político deliberado.

Para los familiares y amigxs de Yelena, su caso sigue sin resolverse aunque la persona sospechosa haya confesado.

En 2013, Rusia aprobó una ley que prohíbe la difusión de lo que describió como "propaganda gay". En 2014, Human Rights Watch publicó un informe al respecto.