9 Défenseuses

La construction d’économies féministes a pour objet de créer un monde où l’air est respirable et l’eau buvable, où le travail est significatif et où nous bénéficions de soins pour nos communautés et nous-mêmes, où chacun-e peut jouir de son autonomie économique, sexuelle et politique.

Dans ce monde où nous vivons aujourd’hui, l’économie continue de s’appuyer sur le travail de soins non rémunéré et sous-évalué des femmes au service des autres. La poursuite de la “croissance” ne fait que développer l’extractivisme--un modèle de développement fondé sur l’extraction et l’exploitation massives des ressources naturelles, qui continue de détruire les populations et la planète tandis qu’elle concentre les richesses entre les mains des élites mondiales. Parallèlement, l’accès aux soins de santé, l’éducation, les salaires décents et la sécurité sociale sont réservés à une poignée de privilégiés. Ce modèle économique repose sur la suprématie blanche, le colonialisme et le patriarcat.

En adoptant la seule « approche pour l’autonomisation économiques des femmes», on ne fait guère qu’intégrer davantage les femmes dans ce système. Cela peut constituer un moyen temporaire de survie. Nous devons semer les graines d’un nouveau monde possible pendant que nous abattons les murs du monde existant.

Nous croyons en la capacité des mouvements féministes à créer de vastes alliances entre mouvements qui leur permettent d’oeuvrer pour le changement. En multipliant les propositions et visions féministes, nous cherchons à construire les nouveaux paradigmes d’économies plus justes.

Notre approche doit être interconnectée et intersectionnelle, car nous ne pourrons jouir d’aucune autonomie sexuelle et corporelle tant que chacun·e d’entre nous ne jouira pas de ses droits économique ni d’une autonomie financière. Nous voulons travailler avec celles et ceux qui s’opposent à la montée mondiale de la droite conservatrice et des fondamentalismes religieux et la contrent, car tant que nous n’aurons pas ébranlé les fondements même du système actuel, aucune économie ne saura être juste.

Promouvoir des programmes féministes : Nous nous opposons au pouvoir des entreprises et à l’impunité concernant les violations des droits humains en travaillant avec des allié-e-s afin de nous assurer que les perspectives féministes, relatives aux droit des femmes et à la justice de genre sont intégrées dans les espaces politiques. A titre d’exemple, vous pouvez vous informer sur le futur instrument juridiquement contraignant concernant “les sociétés transnationales et autres entreprises en matière de droits humains” au Conseil des droits humains des Nations Unies.

Mobiliser des actions solidaires : Nous oeuvrons à renforcer les liens qui existent entre les mouvements féministes et les mouvements en faveur de la justice fiscale, y compris à réclamer les ressources publiques perdues à cause de flux financiers illicites afin de garantir une justice de genre et sociale.

Enrichir nos connaissances : Nous fournissons aux Défenseuses des droits humains (WHRD) des informations stratégiques qui s’avèrent vitales dans la lutte contre le pouvoir des entreprises et l’extractivisme. Nous contribuerons à développer une base de connaissances autour du financement local et mondial et les mécanismes d’investissements qui alimentent l’extractivisme.

Créer et élargir les alternatives : Nous participons et mobilisons nos membres et nos mouvements à envisager des économies féministes et à partager nos savoirs, nos pratiques et nos programmes féministes en faveur d’une justice économique.

« La révolution corporative s’effondrera si nous refusons d’acheter ce qu’ils nous vendent: leurs idées, leurs versions de l’histoire, leurs guerres, leurs armes, leur notion d’inéluctabilité. Un autre monde est non seulement possible, mais il est aussi déjà en bonne voie. Quand tout est tranquille, je peux l’entendre respirer. » Arundhati Roy, War Talk.

Ce fanzine collectif est issu d’une série de cercles de partage organisés en 2022, rassemblant des féministes des quatre coins du monde. Ces rencontres visaient à partager des expériences et à s’enrichir mutuellement pour découvrir comment les communautés réagissent à la crise climatique dans divers contextes locaux.

.

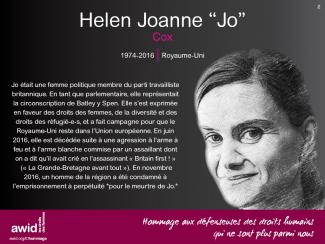

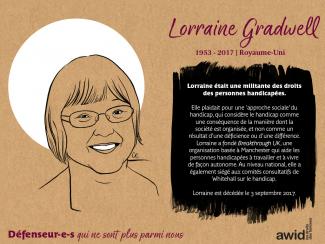

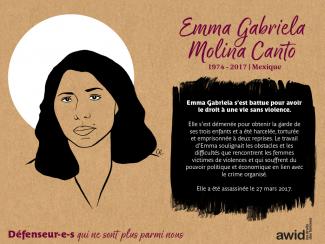

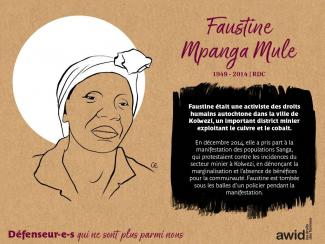

Notre hommage en ligne met à l’honneur cinq défenseuses des droits humains assassinées au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Ces défenseuses étaient avocates ou militantes et ont œuvré pour les droits des femmes ou pour les droits civils. Leur mort met en évidence les conditions de travail souvent difficiles et dangereuses dans leurs pays respectifs. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour commémorer la vie, le travail et l’activisme de ces femmes. Faites circuler ces mèmes auprès de vos collègues et amis ainsi que dans vos réseaux et twittez en utilisant les hashtags #WHRDTribute et #16Jours.

S'il vous plaît cliquez sur chaque image ci-dessous pour voir une version plus grande et pour télécharger comme un fichier

Notre rapport annuel 2010 souligne nos réalisations et l’impact de notre travail durant l'année.

Vous pouvez lire comment nous traduisons notre vision et mission en stratégies et en activités entreprises en collaboration avec les membres, partenaires et allié-e-s de l’AWID pour faire la promotion des droits des femmes et de l’égalité de genre à l’échelle mondiale.

Ce rapport comprend égalment des liens vers nos dernières publications.

Asma était une militante pakistanaise des droits humains, une critique courageuse de l'ingérence de l'armée dans la politique et une défenseure acharnée de la primauté du droit.

Elle a été la présidente fondatrice de la Commission des droits de l'homme du Pakistan, un groupe indépendant ainsi qu’administratrice de l'International Crisis Group. Elle a remporté des prix internationaux et a été rapporteuse des Nations Unies sur les droits de l'homme et les exécutions extrajudiciaires.

Ses collègues et ami-e-s de l’AWID se souviennent d'elle avec affection

« Grâce à sa vie, Asma a réécrit l'histoire que beaucoup d'entre nous ont racontée en tant que femmes. Asma a changé le monde. Elle l'a changé au Pakistan et elle l'a changé dans notre imaginaire. »

Une fois que vous aurez analysé l’ensemble des données issues du sondage, des interviews, de la recherche documentaire et possiblement d’autres sources, vous pourrez créer votre produit final.

Dans cette section :

- Créez votre produit final

1. Écrivez clairement

2. Rendez-le attrayant- Recueillez des commentaires à la suite des révisions

1. Peaufinez vos résultats

2. Encouragez les réactions

Votre produit final sera le document qui synthétisera, analysera et posera un regard critique sur vos données. Ce sera la composante que vous partagerez avec votre communauté afin de présenter et d’expliquer votre recherche à votre auditoire.

À l’AWID, nous rédigeons fréquemment un rapport complet qui analyse chaque ensemble de données et qui synthétise tous nos résultats pour ensuite créer des produits plus concis comme des infographies et des sommaires (expliqué plus loin dans la section « Finalisez et mettez en forme »).

L’importance de la révision

La personne chargée de la révision relira votre document, s’assurera qu’il est rédigé de manière concise, procédera à la vérification des faits, soulèvera les incohérences qui doivent être résolues, assurera la fluidité du texte et suggérera éventuellement des titres.

Il est préférable que cette personne connaisse et comprenne votre travail WITM, sans être engagée dans la recherche. Ainsi, elle apportera au document une nouvelle perspective.

Rappel : Plus votre produit est accessible, plus les gens auront envie de le lire…et de le partager!

À cette étape, vous avez recueilli toutes vos données, vous les avez analysées et vous avez transformé ces renseignements en produit final, probablement en un long rapport.

Avant de passer à la prochaine étape, vous devriez partager votre produit final avec les organisations, les activistes et les donateurs qui vous conseillent.

C’est le moment idéal pour vérifier les aspects suivants :

Lorsque vous aurez intégré toutes les réactions de vos conseillers et conseillères, assurez-vous de présenter le document à la personne chargée des révisions.

Vous aurez ainsi en main la version finale et complète de votre rapport. Si vous prévoyez de publier votre rapport final en d’autres langues, il est temps de le faire traduire.

Il s’agit d’une contribution considérable de la part de vos conseillers et conseillères. Pensez à leur offrir une forme de reconnaissance.

6. Menez une recherche documentaire

• 2 - 5 mois

• 1 personne (ou plus) chargée de la recherche

• 1 éditeur-trice (spécialisé-e web si vous créez des prduits en ligne)

• Traducteur(s)-trice(s), si vous réalisez votre recherche en différentes langues

• Liste d’organisations, de donateurs et d’activistes agissant à titre consultatif

• Note conceptuelle (définie par votre cadre de référence)

• Résultats préliminaires de votre sondage

• Questions d'interview

• Résultats de vos interview

• Données de votre recherche documentaire

• Toutes les données utilsées dans le rapport

6. Menez une recherche documentaire

8. Finalisez et mettez en forme

Faye est une féministe panafricaine passionnée, engagée dans les mouvements pour les droits des femmes, la justice raciale, les droits des migrant·e·s et des travailleur·euse·s, et la justice environnementale. Son activisme s'appuie sur l'héritage de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et de ses suites au Zimbabwe.

En 2019, Faye rejoint l'AWID en tant que Directrice des Finances, des Opérations et du Développement. Elle s’est efforcée de garantir que l’AWID respecte les principes et les valeurs féministes dans toutes ses opérations. Elle y apporte plus de 20 années d’expérience en leadership féministe, en stratégie et autres aspects du développement organisationnel et financier.

Faye est membre engagée du conseil d'administration de Urgent Action Fund-Africa et d'autres organisations de défense des droits des femmes. Auparavant, elle a occupé des postes de responsable des finances et des opérations chez Pediatric Adolescent Treatment for Africa et JASS - Just Associates Inc. en Afrique australe. Elle a également occupé des postes de direction chez International Computer Driving Licence (ICDL) en Afrique centrale et australe. Elle est titulaire d'une licence en sciences comptables de l'Université d'Afrique du Sud ainsi que membre du Southern African Institute for Business Accountants.

Active dans l’organisation Peacebuild, en passant par l'Alliance canadienne féministe pour l'action internationale, Amnesty International et au Centre canadien de politiques alternatives (CCPA), Kate était une passionnée des droits des femmes et de l'égalité de genre qui a consacré sa carrière à lutter contre les inégalités et à faire du monde un lieu plus empathique.

Kate a été membre du comité de coordination de Social Watch et a contribué aux rapports nationaux canadiens de Social Watch. En tant que chercheuse principale du CCPA, Kate a été saluée dans son pays pour ses travaux de recherche, ses écrits et la production du rapport annuel intitulé « Les meilleures et les pires endroits du Canada où vivre en tant que femme ».

Entourée de sa famille, Kate est décédée paisiblement après trois ans de lutte contre le cancer du côlon. Ses proches la décrivent comme une « féministe drôle, sans peur et sans complexes ».

Les acteurs anti-droits ont eu un impact substantiel sur le cadre relatif aux droits humains et sur l’interprétation progressiste des normes relatives à ces droits, en particulier dans le champ du genre et de la sexualité.

Pour mesurer l’impact de l’action des conservateurs dans les espaces politiques internationaux, il suffit de constater l’immobilisme et les régressions qui caractérisent la situation actuelle.

Nous sommes témoins de l’affaiblissement des accords et des engagements existants ; de négociations dans l’impasse ; du travail de sape continu mené à l’encontre des agences des Nations Unies, des organes de surveillance des traités et des Procédures spéciales ; et enfin de l’intégration d’un langage rétrograde dans les documents internationaux relatifs aux droits humains.

La CSW, qui se réunit chaque année en mars, est depuis longtemps l’un des espaces les plus contestés du système des Nations Unies. En mars 2015, les conservateurs ont donné le ton avant même que les événements ou les négociations ne commencent. Le document final élaboré par la Commission s’est avéré être une Déclaration très peu ambitieuse qui avait été négociée avant même que les activistes des droits des femmes n’aient pu intervenir.

Pendant la CSW 2016, le nouveau Caucus des jeunes a été infiltré par un grand nombre d’activistes anti-avortement et anti-droits sexuels et reproductifs qui ont réussi à réduire les organisations de jeunes progressistes au silence. Une fois de plus, les intenses négociations ont abouti à un texte terne dans lequel les éléments relatifs à « la famille » sont formulés dans un langage rétrograde.

Alors qu’il est devenu particulièrement important et urgent de faire progresser les droits humains des femmes, la CSW est devenue un espace affaibli et dépolitisé. Il est de plus en plus difficile d’envisager d’y faire progresser ces droits dans la mesure où les activistes progressistes utilisent toute leur énergie pour essayer de faire barrage au recul voulu par les conservateurs.

En tant qu’organe intergouvernemental responsable de la promotion et de la protection des droits humains dans le monde entier, le CDH est une porte d’entrée essentielle pour les conservateurs. Ces dernières années, cette institution a été le théâtre d’un certain nombre de démarches anti-droits.

En concertation avec d’autres acteurs anti-droits, certains États et blocs d’États conservateurs ont adopté une stratégie qui vise à faire retirer tout langage progressiste des résolutions et à introduire des amendements hostiles. Ils s’attaquent le plus souvent aux résolutions qui traitent de droits relatifs au genre et à la sexualité.

Par exemple, lors de la session du CDH qui s’est tenue en juin 2016, les États membres de l’Organisation de coopération islamique (OCI) et leurs alliés se sont opposés à l’adoption d’une résolution sur la discrimination à l’égard des femmes. Au cours de négociations tendues, de multiples dispositions ont été supprimées, y compris celles relative au droit des femmes et des filles de contrôler leur sexualité et leur santé ainsi qu’à leurs droits sexuels et reproductifs. Ont également été supprimées toutes les dispositions portant sur la nécessité d’abroger les lois qui perpétuent l’oppression patriarcale des femmes et des filles dans les familles et celles qui criminalisent l’adultère ou pardonnent le viol conjugal.

Le CDH a également été le théâtre d’initiatives pernicieuses des conservateurs visant à coopter les normes relatives aux droits humains et à introduire un langage conservateur en matière de « droits humains » – comme celui utilisé dans les résolutions en faveur des « valeurs traditionnelles » soutenues par la Russie et ses alliés et, plus récemment, dans le cadre de la campagne pour la « protection de la famille ».

En 2015, un certain nombre d’organisations religieuses conservatrices ont ouvert un nouveau front de lutte en commençant à s’attaquer à la Commission des droits de l’homme, organe de contrôle de l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et instrument essentiel pour les droits humains.

Des groupes anti-droits se sont mobilisés dans l’espoir de faire inclure leur rhétorique anti-avortement dans le traité.

Lorsque la Commission a annoncé qu’elle rédigeait une nouvelle interprétation autorisée du droit à la vie, plus de 30 acteurs non étatiques conservateurs ont envoyé des observations écrites, avançant leurs arguments fallacieux sur le « droit à la vie » – à savoir que la vie commence dès la conception et que l’avortement est une violation de ce droit. Ils ont demandé à ce que ces idées soient incorporées dans l’interprétation de l’article 6 par la Commission.

L’action concertée de ces groupes conservateurs auprès de la Commission des droits de l’homme représente une évolution notable dans la mesure où elle concrétise la volonté des acteurs anti-droits de saper et d’invalider le travail essentiel qu’accomplissent les organes de surveillance de l’application des traités, dont celui de la Commission des droits de l’homme elle-même.

En 2015, les acteurs anti-droits ont mené des actions de plaidoyer dans le cadre de l’élaboration des nouveaux objectifs de développement durable (ODD), insistant une nouvelle fois sur les droits relatifs au genre et à la sexualité. Leurs efforts pour faire adopter un langage rétrograde dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ont été moins fructueux.

Néanmoins, après avoir réussi à empêcher l’inclusion d’un langage progressiste dans le texte final, les conservateurs ont ensuite adopté une autre stratégie. Pour minimiser la responsabilité des États et saper l’universalité des droits, plusieurs États ont émis de multiples réserves sur les ODD.

Au nom du Groupe des États africains membres de l’ONU, le Sénégal a affirmé que les États africains ne « mettraient en œuvre que les ODD alignés sur les valeurs culturelles et religieuses de ses pays membres ».

Le Saint-Siège a également émis un certain nombre de réserves, affirmant qu’il était « certain que l’engagement selon lequel ‘personne ne serait laissé de côté’ serait compris comme une reconnaissance du droit à la vie de la personne, de la conception jusqu’à la mort naturelle ».

L’Arabie saoudite est allée plus loin encore, déclarant que le pays ne suivrait pas les règles internationales relatives aux ODD qui feraient référence à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, les qualifiant de « contraires à la loi islamique ».

Les acteurs anti-droits ont un pouvoir d’influence de plus en plus marqué au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies. En 2016, lors de la 71e session, l’AG a été le théâtre de la féroce opposition des acteurs anti-droits à un nouveau mandat créé en juin 2016 en vertu de la Résolution du Conseil des droits de l’homme sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre : le mandat d’Expert indépendant pour la protection contre la violence et la discrimination basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre[Béné1] (OSIG). Quatre actions ont été mises en œuvre dans les espaces de l’AG pour tenter de réduire la portée de ce mandat.

Le Groupe des États africains a notamment coordonné la présentation d’une résolution hostile auprès de la Troisième Commission[Béné2] , visant essentiellement à faire indéfiniment ajourner ce nouveau mandat. Bien que cette tentative n’ait pas abouti, il s’agit d’une tactique nouvelle et préoccupante visant à bloquer rétroactivement la création d’un mandat présenté par le Conseil des droits de l’homme.

Les acteurs anti-droits œuvrent maintenant à porter directement atteinte à l’autorité du CDH auprès de l’Assemblée générale. Les acteurs anti-droits ont également tenté de nuire à ce mandat en menant une actions auprès de la Cinquième Commission (chargée des questions administratives et budgétaires). Cette initiative inédite a conduit un certain nombre d’États à tenter (encore une fois sans succès) de bloquer le financement des experts des droits humains de l’ONU, dont celui de l’Expert indépendant pour la protection contre la violence et la discrimination basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Bien que ces multiples tentatives n’aient pas réussi à empêcher la création et le maintien de ce nouveau mandat, le soutien important que ces acteurs ont reçu, les stratégies innovantes qui ont été mise en œuvre et les puissantes alliances régionales qui se sont forgées tout au long des négociations nous donnent une idée des difficultés auxquelles nous allons devoir faire face.

Télécharger le chapitre complet (en anglais)

Âurea Mouzinho est une organisatrice féministe dans le domaine de la justice économique. Originaire de Louanda en Angola, elle compte 10 ans de carrière dans la recherche, le subventionnement, le plaidoyer et le renforcement de mouvement pour les droits des femmes et la justice économique en Afrique et dans le Sud global. Actuelle responsable des programmes pour l’Afrique chez Thousand Currents, elle participe également au comité de rédaction de Feminist Africa et est membre d’Ondjango Feminista, un collectif féministe qu’elle a co-fondé en 2016. Tout juste maman d’un petit garçon Gémeaux, urea aime les journées tranquilles avec sa petite famille et les longues promenades sur la plage. Il lui arrive parfois de tweeter via son compte @kitondowe.

Amal était une femme politique et une parlementaire de premier plan en Libye.

Membre du corps professoral de l'Université de Benghazi de 1995 jusqu’à sa mort en 2017, elle militait par ailleurs au sein de la société civile et était membre de diverses initiatives sociales et politiques. Elle a aidé les familles des martyrs et des disparus et a été l'une des membres fondateurs-trices d'une initiative de jeunesse intitulée « Jeunesse de Benghazi en Libye ».

Lors des élections législatives de 2014, Amal avait été élue à la Chambre des représentants avec plus de 14 000 voix (le plus grand nombre de voix jamais obtenues aux élections de 2014). Amal restera dans les mémoires de beaucoup comme une femme politique qui a œuvré pour assurer un avenir meilleur dans l'un des contextes les plus difficiles et les plus conflictuels de la région.

La cocréation de nos réalités féministes commence par nous-mêmes, et nos façons de nous traiter les un·e·s les autres. Nous nous efforçons de créer et de protéger des espaces qui sécurisent et soutiennent nos communautés, à la fois en ligne et en personne.

Nous envisageons aussi les espaces sécurisés et accueillants, tout comme cocréés, et dont la possession est partagée. Nous attendons de nos membres qu'iels agissent de façon éthique, responsable et cohérente vis-à-vis des valeurs de l’AWID, et qu'iels assument une responsabilité collective pour garantir un environnement de respect mutuel et de solidarité.

Remarque :

L’AWID se réserve le droit de supprimer des commentaires, suspendre ou révoquer l’adhésion de membres en cas de violation des règles de la communauté. Les membres de l’AWID ne sont pas autorisés à représenter l’AWID à titre officiel, sauf mention écrite contraire. Les membres ne peuvent pas utiliser les espaces de l’AWID à des fins de prosélytisme ou de recrutement de membres pour rejoindre une organisation ou une croyance religieuse. Les membres ne peuvent pas utiliser les espaces de l’AWID pour demander des fonds à des fins personnelles, bien que les liens vers des actions de levée de fonds ou des campagnes de mobilisation soit autorisés.

L’AWID a fait ses débuts en 1982 et s’est transformée au fil du temps.

Lire « From WID to GAD to Women's Rights: The First 20 Years of AWID » (disponible uniquement en anglais).