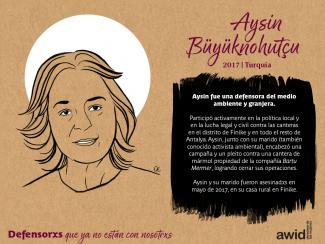

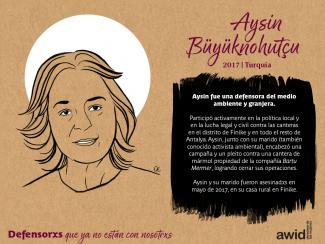

Aysin Büyüknohutçu

Defensoras de derechos humanos de todo el planeta defienden sus tierras, medios de subsistencia y sus comunidades ante las industrias extractivas y el poder corporativo. Ellas hacen frente a fuertes intereses económicos y políticos que promueven el robo de tierras, el desplazamiento de comunidades, la pérdida de los medios de subsistencia y la degradación del medioambiente.

El extractivismo es un modelo económico y político de desarrollo que mercantiliza la naturaleza y prioriza la ganancia por sobre los derechos humanos y el medioambiente. Arraigado en la historia colonial, refuerza las desigualdades sociales y económicas tanto a nivel local como global. Muchas veces, las mujeres negras, rurales e indígenas son las más afectadas por el extractivismo, y además son notablemente excluidas de la toma de decisiones. Desafiando estas fuerzas patriarcales y neocoloniales, las mujeres se alzan en defensa de los derechos, las tierras, las personas y la naturaleza.

Las defensoras que enfrentan a las industrias extractivas, experimentan una diversidad de riesgos, amenazas y violaciones, incluidas la criminalización, la estigmatización, la violencia y laintimidación. Sus historias dan cuenta de marcados aspectos de violencia sexual y de género. Entre los perpetradores se incluyen autoridades estatales y locales, las corporaciones, la policía, el ejército, las fuerzas paramilitares y de seguridad privada, y en algunos casos, sus propias comunidades.

AWID y la Coalición Internacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (WHRDIC por su sigla en inglés) tienen el placer de anunciar «Defensoras de derechos humanos confrontado al extractivismo y al poder corporativo»; un proyecto interregional de investigación que documenta las experiencias vividas por las defensoras de Asia, África y América Latina.

Alentamos a activistas, integrantes de movimientos sociales, la sociedad civil organizada, donantes y responsables de políticas públicas, a leer y utilizar estas producciones para el trabajo de incidencia, con fines educativos y como fuente de inspiración:

«Defensoras de derechos humanos confrontando a las industrias extractivas: un panorama de los riesgos críticos y las obligaciones en materia de derechos humanos» es un informe sobre políticas desde la perspectiva de género (en inglés, pronto disponible en español). Analiza las formas de violaciones y los tipos de perpetradores, hace referencia a las obligaciones relevantes en derechos humanos e incluye recomendaciones de políticas para los estados, corporaciones, la sociedad civil y donantes.

«Tejiendo la Resistencia a través de la Acción: Las Estrategias de las Defensoras de Derechos Humanos contra a las Industrias Extractivas» es una guía práctica que expone formas creativas y deliberadas de acción, tácticas exitosas e inspiradoras historias de resistencias.

El video «Defendiendo a las Personas y al Planeta: Mujeres Confrontando a las Industrias Extractivas» está protagonizado por defensoras de derechos humanos de África, Asia y América Latina, que comparten sus luchas por la tierra y la vida, y hablan de los riesgos y desafíos que enfrentan en su activismo.

«Desafiar al poder corporativo: Las luchas por los derechos de las mujeres, la justicia económica y de género» es un informe de investigación que explica los impactos del poder corporativo y ofrece ideas sobre estrategias de resistencia.

AWID reconoce con gratitud las invaluables contribuciones de cada Defensora de Derechos Humanos que ha sido parte de este proyecto. Esta guía ha sido posible gracias su generosidad y apertura al compartir sobre sus experiencias y lecciones. Su coraje, creatividad y resiliencia son una inspiración para todxs nosotrxs. ¡Muchas gracias!

In this selection of films you will find the voices of filmmakers who are not content with simply recording the feminist realities that palpitate in every corner of this vast and diverse territory. These are works that from their very conceptualization are questioning for what, by whom, and how films and videos are made. They understand film to be an instrument of struggle, something more than images to be enjoyed on a screen. These are individual or collective filmmakers who see film and video making as an instrument to promote discussion, open a debate, and thus serve as a resource for popular and feminist pedagogies.

La encuesta mundial ¿Dónde está el dinero? es un pilar fundamental de la tercera edición de nuestra investigación orientada a la acción: ¿Dónde está el dinero para las organizaciones feministas? (abreviadamente, ¿Dónde está el dinero? y WITM). Los resultados de la encuesta se desarrollarán y analizarán en mayor profundidad mediante conversaciones exhaustivas con activistas y donantes, y se contrastarán con otros análisis e investigaciones disponibles acerca del estado del financiamiento para las organizaciones feministas y por la igualdad de género en todo el mundo.

El informe completo ¿Dónde está el dinero para las organizaciones feministas? se publicará en 2026.

Para conocer más información acerca de cómo AWID ha arrojado luz sobre el dinero destinado en favor y en contra de los movimientos feministas, consulta nuestra historia ¿Dónde está el dinero? y nuestros informes anteriores aquí.

Para conocer más información acerca de cómo AWID ha arrojado luz sobre el dinero destinado en favor y en contra de los movimientos feministas, consulta nuestra historia ¿Dónde está el dinero? y nuestros informes anteriores aquí.

Michelle est une féministe d'Asie du Sud-Est qui aime concerterer pour rassembler des gens et susciter des conversations en faveur du changement social et du partage des connaissances féministes, à travers l'art, la poésie, la musique et les jeux. Forte d'une expérience en plaidoyer digital et en développement de stratégies de communication, elle a contribué à des initiatives en matière de droits digitaux, de recherche sur les droits humains et de création de coalitions de la société civile dans toute l'Asie du Sud-Est. Elle est titulaire d'une licence de droit de l'Université nationale de Singapour, aime se balader dans des rues au hasard de la ville et apprécie un peu trop le café.

Check Out our Super Short Guide To Organising Global Feminist Festivals And Online Events!

The key objective of the WITM survey is to shine light on the financial status of diverse feminist, women’s rights, gender justice, LBTQI+ and allied movements globally. Based on this, we hope to further strengthen the case for moving more and better money, as well as shift power, to feminist movements.

During her 38-year career, Debbie Stothard, has worked with diverse communities and activists to engage states, IGOs and other stakeholders throughout Asia, Africa, Europe, and the Americas on human rights and justice. Her work is focused on the thematic priorities of business and human rights, atrocity prevention, and women’s leadership. Accordingly, she has either facilitated or been a resource person at nearly 300 training events in the past 15 years. Most of these were grassroots-oriented workshops delivered in the field, focused on human rights advocacy, economic literacy and business and human rights, and transitional justice and atrocity prevention. Her work in transitional justice and atrocity prevention has mainly focused on Burma/Myanmar, however she has provided advice on responses to other country situations around the world.

During 1981 – 1996, Debbie worked as a crime reporter, student organizer, policy analyst, academic, government advisor and food caterer in Malaysia and Australia while volunteering for human rights causes. In 1996, she founded ALTSEAN-Burma which spearheaded a range of innovative and empowering human rights programs. This includes ALTSEAN’s ongoing intensive leadership program for diverse young women from Burma, which in the past 22 years, has helped strengthen and expand women’s leadership in conflict-affected zones. She served as a member of the Board of the International Federation for Human Rights (FIDH) for 9 years as Deputy Secretary-General (2010-2013) and Secretary-General (2013 – 2019) during which she promoted the mission and profile of FIDH at approximately 100 meetings and conferences per year.

Ven a conocer las economías feministas que AMAMOS.

Cuando hablamos de economía, hablamos de cómo organizamos nuestras sociedades, nuestros hogares y lugares de trabajo. ¿Cómo vivimos juntxs? ¿Cómo producimos alimentos, organizamos los cuidados y aseguramos nuestra salud? La economía también se trata de cómo accedemos y gestionamos recursos, cómo nos relacionamos con otras personas, con nosotrxs mismxs y con la Naturaleza.

Lxs feministas han estado construyendo alternativas económicas a los sistemas capitalistas explotadores durante siglos. Estas alternativas existen en el aquí y el ahora, y son los pilares de los mundos más justos y más sostenibles que necesitamos y merecemos.

Nos emociona compartir contigo una muestra de alternativas económicas feministas, con colectivos inspiradores de todo el mundo.

No. Solicitamos una sola respuesta a la encuesta por agrupación.

Jemimah Naburri-Kaheru est une stratège internationale accomplie en matière de ressources humaines à impact profond dans la région de la Corne de l'Afrique. Jemimah était auparavant responsable régionale des ressources humaines et du bureau de l'Initiative stratégique pour les femmes dans la Corne de l'Afrique (SIHA) . Son influence s’est étendue jusqu’à la direction des ressources humaines de plus de 70 employé·e·s régionaux·ales, alors que l'organisation connaissait une croissance rapide, avec une augmentation de 40 % de ses revenus annuels. Tout au long de sa carrière, Jemimah a orchestré avec succès des efforts de recrutement, introduit des systèmes de performance basés sur le mérite, de même que supervisé les relations avec les employé·e·s et les politiques RH. Elle a joué un rôle central dans le soutien aux stratégies mondiales de personnel. Avec une formation universitaire en Études de Développement de l'Université de Makerere (Ouganda) et un Master en Gestion des Ressources Humaines, Jemimah est évidemment engagée envers le développement professionnel. Sa contribution à des effectifs hautement performants et à un leadership international en matière de ressources humaines la positionne comme un atout inestimable dans toute entreprise mondiale.

Source: Censo De População de Rua, Prefeitura de São Paulo

|

Bâtiments abandonnés/vacants |

|

||

Personnes vivant dans la rue |

||||

|

31,000 |

40.000 |

Sauf si vous avez des problèmes d’accessibilité et/ou que vous répondez aux questions de l’enquête dans une autre langue, nous vous encourageons fortement à utiliser KOBO pour une collecte et une analyse standardisées des données WITM.

Khaoula Ksiksi is a passionate advocate for justice, equity, and liberation. As a Gender, Equality, Diversity, and Inclusion (GEDI) Advisor, she works to make inclusivity a lived reality, not just a policy, across humanitarian programs and crisis contexts. She collaborates with teams to challenge structural oppression using bold, transformative tools rooted in lived experience.

Her activism began on the frontlines of Tunisia’s anti-racism movement. With Mnemty, she helped push through the country’s first anti-discrimination law, forcing a national reckoning with racial injustice. She later co-founded Voices of Black Tunisian Women to amplify Black women’s leadership, build solidarity networks, and demand visibility in a society that often silences them.

Khaoula is also a founding member of Falgatna, a radical queer-feminist movement fighting for SOGIESC rights and supporting LGBTQI+ communities through direct action, digital resistance, and survivor-centered advocacy.

Previously, she led regional feminist and climate justice projects at the Rosa Luxemburg Foundation in North and West Africa.

At the heart of her work is a deep belief: no one is free until we all are. Her activism is both a fight and a love letter to her people, her communities, and the world we deserve.