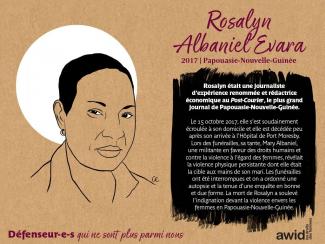

Rosalyn Albaniel Evara

Partout sur la planète, les défenseur·e·s féministes, des droits des femmes et de la justice de genre remettent en question les programmes des acteurs fascistes et fondamentalistes. Ces forces opprimantes prennent pour cibles les femmes, les personnes non conformes dans leur identité de genre, leur expression et/ou orientation sexuelle, ainsi que d’autres communautés opprimées.

Les idéologies discriminatoires sapent et s’emparent de nos systèmes et normes en termes de droits humains de manière à ce que seuls certains groupes aient l’exclusivité des droits. Face à cela, l’initiative Promotion des droits universels et de la justice (Advancing Universal Rights and Justice, AURJ) s’attache à promouvoir l’universalité des droits - le principe fondamental selon lequel les droits humains sont le bien de chaque être humain, quelle que soit son identité, et ce sans exception.

Nous créons un espace pour permettre aux mouvements et à nos allié·e·s féministes, en faveur des droits humains et de la justice de genre de se reconnaître, d’élaborer des stratégies et de recourir à des actions collectives afin de contrecarrer l’influence et l’impact des acteurs anti-droits. Nous cherchons également à faire avancer les cadres, les normes et les propositions féministes et relatifs aux droits des femmes, ainsi qu’à protéger et promouvoir l’universalité des droits.

Enrichir nos connaissances : Dans le cadre du rôle de premier plan que nous assurons sur la plateforme collaborative, l’Observatoire de l'universalité des droits (Observatory on the Universality of Rights, OURs), l’AWID soutient les mouvements féministes, en faveur des droits des femmes et de la justice de genre en diffusant et vulgarisant des connaissances et des messages clés concernant les acteurs anti-droits, leurs stratégies et leur impact au sein des organismes internationaux de protection des droits humains.

Promouvoir des programmes féministes : Nous faisons des alliances avec des partenaires au sein d’espaces internationaux dédiés aux droits humains, notamment le Conseil des droits de l’homme, la Commission de la population et du développement, la Commission de la condition de la femme et l’Assemblée générale de l’ONU.

Créer et élargir les alternatives : Nous impliquons nos membres afin de garantir que les engagements, les résolutions et les normes à l’échelle internationale sont reflétées et réintroduites dans l’organisation d’autres espaces à l’échelle locale, nationale et régionale.

Mobiliser des actions solidaires : Nous agissons aux côtés de défenseuses des droits humains (women human rights defenders, WHRD), y compris de défenseur·e·s trans et intersexes et de jeunes féministes, et oeuvrons à contester les fondamentalismes et les fascismes tout en attirant l’attention sur les situations à risque.

Les Femmes Maintiennent les Soins | Les Soins Soutiennent la Vie | La Vie Soutient l'Économie | Qui s'Occupe des Femmes ? | Pas Une de Moins1 | Ensemble | Déjeuner du Dimanche

1Nenhuna a menos se traduit littéralement par « pas une femme de moins » ou « ni una menos » en espagnol - un célèbre slogan féministe en Amérique latine qui a émergé en Argentine en réponse à l'augmentation de la violence sexiste.

Abby était une féministe pionnière, militante des droits humains.

Ancienne épidémiologiste de l'Université McGill, Abby était réputée pour défendre les causes sociales et pour ses critiques perspicaces concernant les technologies de procréation humaine assistée et d'autres sujets médicaux. Plus précisément, elle a fait campagne contre ce qu'elle a appelé la « généticisation » des technologies de procréation, contre l'hormonothérapie substitutive et pour des recherches plus qualitatives et plus longues avant l'approbation de nouveaux vaccins comme celui contre le papillomavirus humain.

À la nouvelle de son décès, ses ami-e-s et collègues l'ont décrite avec affection comme une « ardente défenseure » de la santé des femmes.

1 personne trans et travesti sur 3 en Argentine vit dans un ménage à faible revenu.

Jacqueline était une éducatrice malienne pionnière de la cause féministe et nationaliste.

Elle a d’abord enseigné l'anglais au Sénégal avant d'être recrutée en 1961 par le Lycée Philippe Zinda Kaboré à Ouagadougou, au Burkina Faso. Etant donné son engagement militant, elle a pris part au soulèvement populaire du 3 janvier 1966. Entre 1961 et 1966, Jacqueline était par ailleurs responsable de la presse syndicale, La voix des enseignants. Elle a été nommée directrice du Cours normal des jeunes filles (aujourd’hui connu sous le nom de lycée Nelson Mandela) jusqu'en 1974 et s'est consacrée à l'éducation des filles et à la promotion des droits des femmes.

En 1984, elle a reçu le prix Paul G. Hoffmann pour sa contribution remarquable en matière de développement national et international.

So'oalo était une fervente défenseure des droits humains, notamment en ce qui concerne les droits de la communauté LGBTQI dans le Pacifique.

Elle était membre de la Samoa Fa’afafine Association (SFA) et militait avec passion pour la reconnaissance d’un troisième genre dans le pays insulaire. Sous sa direction, la SFA a fait pression pour la reconnaissance du bien-fondé des droits de la communauté des fa’afafine et leur respect.

Elle a également été une pionnière dans l’articulation des liens entre les droits humains, l’exploitation des fa’afafines à Samoa et dans le Pacifique et la santé, le bien-être et la sécurité de la communauté LGBTQI.

Inspirante et visionnaire, on se souviendra de son dévouement admirable au service des droits de sa communauté.

Son soutien aux femmes et aux personnes les plus vulnérables de sa communauté a fait que Nadine était un modèle pour beaucoup. Elle était déterminée à aider les pauvres et les sans-abri en particulier.

Bien que sa mort ait été déclarée comme étant accidentelle, la famille Ramaroson, sur l’initiative de son père André Ramaroson, a mené une enquête qui a mis en évidence des preuves de son assassinat. Elle serait décédée dans un accident mortel survenu entre Soanierano - Ivongo et Ste Marie - une histoire qui a été réfutée par sa famille. Elle avait reçu de nombreuses menaces de mort pour ses positions politiques résolues. L’affaire est toujours en cours auprès des tribunaux à Antananarivo (la capitale de Madagascar).

Yamile Guerra était une avocate bien connue, leader communautaire et activiste politique dans la région de Santander en Colombie.

Activement impliquée dans la résolution de litiges entre les communautés locales et les promoteurs immobiliers, elle s’est battue contre l’appropriation des terres illégale. Yamile a occupé plusieurs fonctions politiques, dont celle de secrétaire générale du gouvernement de Santander à Bogota, et s’était également présentée comme candidate à la mairie de Bucaramanga. Au cours des dernières années de sa vie, Yamile s’était de plus en plus impliquée dans les causes environnementales, et particulièrement celle de la défense de la biodiversité des zones humides de Santurbán, une région qui approvisionnait près de deux millions de personnes en eau potable, contre les promoteurs du développement économique.

D’après sa famille et ses ami·e·s, Yamile recevait quotidiennement des menaces de mort et avait demandé la protection des autorités.

« Elle était tout à fait consciente de la question [du litige foncier] et avait à plusieurs reprises mentionné qu’elle se sentait en danger. » - Alixon Navarro Muñoz, journaliste et amie de la famille Guerra

Le 20 juillet 2019, Yamile a été tuée par balles par deux hommes à Floridablanca, Santander. Elle venait de clore une discussion avec eux en lien avec le litige foncier. Un suspect a ensuite été arrêté pour son meurtre, lequel a admis avoir été payé pour organiser son assassinat. Selon des rapports, Yamile est la troisième membre de sa famille a avoir été assassinée, en lien avec des litiges fonciers. Son père, Hernando Guerra, avait lui aussi été assassiné plusieurs années auparavant.

L’assassinat de Yamile s’inscrit dans une vague de violences et de meurtres systématiques de centaines d’activistes sociaux et défenseur·e·s des droits humains en Colombie. L’Institut d’études sur le développement et la paix (INDEPAZ) rapporte qu’au moment du décès de Yamile, plus de 700 leaders communautaires et activistes pour les droits humains ont été tué·e·s depuis la signature en août 2016 d’un traité de paix par la Colombie. La plupart furent assassiné·e·s pour s’être opposé·e·s à des trafics de drogue et des opérations minières; y compris les peuples autochtones, les Afro-Colombiens et les défenseures des droits humains étant les plus exposé·e·s.

Moins d’une semaine après le décès de Yamile, des milliers de Colombien·ne·s ont manifesté dans les petites et grandes villes, brandissant des photos en noir et blanc d’activistes tué·e·s, et sur lesquelles était écrit : « Il ne peut y avoir de paix sans leaders » et « Fini les bains de sang ».

Yamile Guerra n’avait que 42 ans au moment de son assassinat.

Nous vivons dans un monde où la destruction de la Nature alimente notre économie mondiale actuelle. Même en période de crise climatique, les gouvernements continuent d'encourager les industries agricoles à grande échelle à se développer. Ces activités empoisonnent la terre, menacent la biodiversité et détruisent la production alimentaire et les moyens de subsistance locaux. Pendant ce temps, alors que les femmes produisent la majorité de la nourriture dans le monde, elles ne possèdent presque aucune terre.

Et si nous percevions la terre et la Nature non pas comme une propriété privée à exploiter, mais comme une totalité avec laquelle vivre, apprendre et coexister harmonieusement ? Et si nous réparions nos relations avec la terre et adoptions des alternatives plus durables qui nourrissent à la fois la planète et ses communautés?

Nous Sommes la Solution (NSS) est l'un des nombreux mouvements dirigés par des femmes qui s'efforcent d'atteindre cet objectif.

Voici leur histoire.

Roxana Reyes Rivas, était une philosophe, féministe, lesbienne, poétesse, politicienne et activiste pour les droits des personnes LGBT et des femmes du Costa Rica. Auteure à la plume acérée et à l’humour incisif, elle était irrésistiblement drôle. Née en 1960 et élevée à San Ramón dans la province d’Alajuela, qui était encore une localité rurale à l’époque, elle a toute sa vie refusé d’adhérer aux attentes envers « les femmes ».

Avec le groupe de lesbiennes costariciennes El Reguero, Roxana a organisé pendant plus de dix ans des festivals lesbiens, de joyeux espaces de formation où se rassembler à une époque où le gouvernement du Costa Rica et la société persécutaient et pénalisaient l’existence des lesbiennes. Ces festivals lesbiens étaient, pour des centaines de femmes, le seul endroit où elles pouvaient être elles-mêmes et se regrouper avec leurs semblables.

Roxana aimait répéter que la formation de partis politiques comptait parmi ses passe-temps. « Il est important que les gens comprennent qu’il y a d’autres manières de faire de la politique, et que de nombreuses questions doivent être résolues collectivement. » Elle fut également l’une des fondatrices des partis Nueva Liga Feminista et VAMOS, centrés sur les droits humains.

« La philosophie est faite pour bousculer, pour aider les gens à se poser des questions. Une philosophe qui n’irrite personne ne fait pas son travail. » Pendant 30 ans, Roxana a enseigné la philosophie dans plusieurs universités publiques du Costa Rica. Des générations d’étudiant·e·ss ont suivi ses directives et réfléchi aux dilemmes éthiques que posent la science et les technologies.

L’outil de prédilection de Roxana était l’humour. Elle a créé le prix de l’ignorance La Citrouille étincelante, qu’elle décernait à des personnalités publiques sur ses réseaux sociaux, tournant en dérision leurs expressions et déclarations anti-droits.

Roxana a été emportée par un cancer agressif fin 2019, avant qu’elle ne puisse publier son recueil de poèmes, qu’elle aurait voulu être le cadeau de départ de l’esprit créatif d’une féministe qui a toujours élevé sa voix contre l’injustice.

Il n'y a rien de tel que d'être dans un espace partagé, d'échanger des énergies corporelles, de regarder dans les yeux de quelqu'un et de tisser des liens, de voir le monde et de faire quelque chose ensemble. Des événements comme le Forum sont parmi les plus forts du mouvement féministe mondial...

- Jac s m Kee, Malaisie

Sara Hegazy, une audacieuse activiste égyptienne des droits des LGBTQI+, vivait dans une société où les membres de sa communauté, leurs corps et leurs vies sont souvent victimes de préjugés mortels. La résistance de Sara puise ses racines dans le processus de déconstruction d'un système dominant, oppressif et patriarcal, et de ses acteurs antidroits.

« [En Égypte], toute personne qui n'est pas un homme, musulman, sunnite, hétéro et partisan du système, est rejetée, réprimée, stigmatisée, arrêtée, exilée ou tuée. Ce phénomène concerne le système patriarcal dans son ensemble, étant donné que l'État ne peut pratiquer sa répression contre les citoyens sans une oppression préexistant depuis l'enfance », écrivait Sara Hegazy le 6 mars 2020

La répression de la voix de Sara par le gouvernement égyptien atteignit son paroxysme en 2017, lorsqu’elle fut arrêtée pour avoir brandi un drapeau arc-en-ciel lors du concert de Mashrou' Leila (groupe libanais dont le chanteur principal est ouvertement gai) au Caire. Elle fut ensuite accusée d'avoir rejoint un groupe illégal et « d’incitation à la déviance sexuelle et à la débauche ».

« C’était un acte de soutien et de solidarité, non seulement envers le chanteur [de Mashrou' Leila] mais pour tou·te·s les opprimé·e·s… Nous étions fier·ère·s de porter le drapeau. Nous ne pouvions imaginer que la société et l’État égyptien réagiraient de cette façon. Ils m’ont vue comme une criminelle, quelqu’un qui cherchait à détruire la structure morale de la société ». - Sara Hegazy

Sara fut emprisonnée pendant trois mois, durant lesquels elle fut torturée et agressée sexuellement. En janvier 2018, après avoir été libérée sous caution, elle demanda l'asile au Canada où elle vécut en sécurité mais resta prisonnière des souvenirs de la violence et des sévices qu'elle avait subis dans son corps et son âme.

« Je suis sortie de cette expérience au bout de trois mois avec un cas très sévère et grave de SSPT [syndrome de stress post-traumatique]. La prison m'a tuée. Elle m'a détruite », déclara Sara Hegazy à la NPR (Radio d’État)

Sara s'est suicidée le 14 juin 2020, en laissant une note manuscrite en arabe :

« À mes frères et sœurs - j'ai essayé de trouver la rédemption et j'ai échoué, pardonnez-moi. »

« À mes amis - l'expérience [l’aventure] a été rude et je suis trop faible pour la supporter, pardonnez-moi. »

« Au monde - tu as été très cruel, mais je te pardonne. »

Son courage et son héritage seront perpétués par toutes les personnes qui l’aimaient et qui croient en ce pour quoi elle s’est battue.

« À Sara : repose-toi, repose-toi simplement, hors d’atteinte de cette violence implacable, de ce patriarcat étatique meurtrier. Dans la rage, dans le chagrin, dans l'épuisement, nous résisterons. » - Rasha Younes, chercheuse sur les droits LGBT à Human Rights Watch. Lisez le texte complet

Le chanteur de Mashrou’ Leila chante en hommage à Sara Hegazy

Nous avons parfaitement conscience des obstacles pratiques et de la détresse émotionnelle générés par les voyages internationaux, en particulier pour les personnes originaires des pays du Sud mondial. L'AWID collabore avec le TCEB (Thailand Convention and Exhibition Bureau) afin d'aider les participant·e·s au Forum à obtenir un visa. De plus amples informations concernant l'aide à l'obtention de visas seront disponibles au moment de l'inscription, y compris les coordonnées indiquant où et comment déposer votre demande.

Nouveaux

Les participant.e.s se rassembleront physiquement sur un certain nombre de sites en dehors du site de Bangkok, dans différentes parties du monde, chaque jour du Forum. Tous ces sites auto-organisés seront virtuellement connectés au site du Forum à Bangkok pour des sessions conjointes et hybrides. Tout comme pour les personnes se connectant en ligne, les participant.e.s au Hub pourront animer des sessions, participer à des conversations et profiter d'un programme riche et diversifié.

Les lieux de rencontre seront annoncés en 2024.

Jour 1