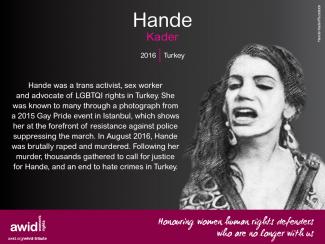

Hande Kader

En septembre 2016, 1800 féministes et défenseur-e-s des droits des femmes venu-e-s des quatre coins de nos mouvements se réunissaient sur les côtes de Bahia à l’occasion du 13ème Forum international de l’AWID.

Cette section met l’accent sur les victoires, les enseignements et les ressources qui ont couronné nos conversations. Nous vous invitons à l’explorer, la partager et laisser vos impressions.

L’un des principaux éléments à retenir de ce Forum a été la nécessité d’élargir et d’approfondir notre travail de collaboration entre mouvements pour faire face à une montée des fascismes et des fondamentalismes, une exacerbation de la cupidité des entreprises et un changement climatique en progression.

Nos Initiatives Jeunes-pousses ont aidé 20 idées émérgées au Forum à évoluer en actions concrètes

La vidéo « Protéger les personnes et la planète » et le guide « Arrimer la résistance à l'action » mettent en lumière le courage des défenseur-e-s des droits humains et présentent des stratégies concrètes pour résister au pouvoir des entreprises

Avec nos animations L'état de nos mouvements féministes et La justice climatique et environnementale, les mouvements ont maintenant des outils créatifs pour appuyer leur travail de plaidoyer.

La compilation des expressions artistiques des mouvements continue d’inspirer une organisation plus forte et plus créative dans le monde entier.

Les mouvements peuvent aussi bénéficier d’une nouvelle méthodologie pour envisager nos horizons féministes. (à venir bientôt !)

A travers son prochain plan stratégique et le processus de son Forum, l’AWID s’engage à poursuivre et approfondir les rapports, les apprentissages et les processus amorcés lors du Forum 2016, tout en s’inspirant de l’actualité.

Les Forums de l’AWID ont vu le jour en 1983, à Washington DC. Depuis, ils revêtent de nombreux aspects et incarnent, selon les personnes, tantôt un processus itératif visant à affiner nos analyses, notre vision et nos actions, un évènement clé galvanisant les féminismes des participant-e-s et leurs organisations ou un espace politique offrant refuge et solidarité aux défenseur-se-s des droits humains.

Across the globe, feminist, women’s rights and gender justice defenders are challenging the agendas of fascist and fundamentalist actors. These oppressive forces target women, persons who are non-conforming in their gender identity, expression and/or sexual orientation, and other oppressed communities.

Discriminatory ideologies are undermining and co-opting our human rights systems and standards, with the aim of making rights the preserve of only certain groups. In the face of this, the Advancing Universal Rights and Justice (AURJ) initiative promotes the universality of rights - the foundational principle that human rights belong to everyone, no matter who they are, without exception.

We create space for feminist, women’s rights and gender justice movements and allies to recognize, strategize and take collective action to counter the influence and impact of anti-rights actors. We also seek to advance women’s rights and feminist frameworks, norms and proposals, and to protect and promote the universality of rights.

We tend to think about communicating desire as something that is limited to the private intimacy of the bedroom and our personal relationships. But can we also think of this kind of communication as a structure, a praxis that informs our work, and how we are, how we do in the world?

More than a fun kink to explore for the sensations, BDSM can be a way of addressing emotional pain and trauma. It has been a medium of sexual healing for me, providing a radical form of liberation.

Contenido relacionado

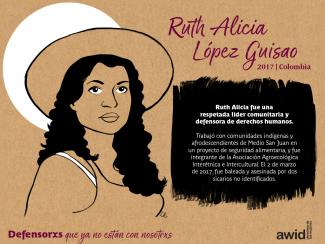

Front Line Defenders: Asesinato de la defensora de derechos humanos Ruth Alicia López Guisao

El Foro de AWID siempre ha sido un espacio que no elude las conversaciones difíciles y muy necesarias. Aceptaremos estas propuestas si lxs organizadorxs pueden garantizar un espacio respetuoso y seguro para quienes participen.

Photos de Mariam Mekiwi

Conceptrice de costume et modèle : El Nemrah

.

Our 2012 Annual Report provides key highlights of our work during the year to boldly, creatively and effectively contribute to the advancement of women’s rights and gender equality worldwide.

Enjoy viewing videos, photos, and stories about our contributions.

Visit our 2012 Annual Report site

Lo que me ayudó fue que me gustó mucho la tarea de andar por el país y documentar lo que la gente sabía. Entonces, dejé la comodidad de lado...

En 2016 convocamos el 13º Foro Internacional de AWID en Bahía, Brasil, al que asistieron 1800 participantes de 120 países y territorios de todo el mundo. El Foro fue un espacio muy necesario para la construcción de estrategias y alianzas con feministas y otros movimientos de justicia.

Sabemos que los movimientos por lo derechos de las mujeres y feministas son actores clave en la creación de un cambio transformador sostenible. En nuestros movimientos, la organización, resistencia y respuesta al contexto desafiante se está agudizando, y en nuestro mundo cada vez más conectado, el potencial para la acción colectiva a través de diversos movimientos ha crecido dramáticamente. Este es el trabajo crucial que AWID busca amplificar y apoyar. Nos proponemos informar y equipar a organizaciones y movimientos por los derechos de las mujeres para responder a las oportunidades y contrarrestar las amenazas. Apoyamos una mayor visibilidad y comprensión de las iniciativas por los derechos de las mujeres y las amenazas que enfrentan, y también trabajamos para influenciar a lxs actores e instituciones que dan forma a los derechos humanos y a los resultados de desarrollo.

El innovador 13º Foro Internacional de AWID se realizó del 8 al 11 de septiembre de 2016 en Bahía, Brasil, con el tema: «Futuros Feministas: Construyendo poder colectivo por los derechos y la justicia». Si bien gran parte de la energía de AWID en 2016 se dedicó al proceso del Foro, también se valió del pensamiento y la energía de casi 500 aliadxs, presentadorxs, panelistas, moderadorxs, artivistas, escritorxs, facilitadorxs, innovadorxs de TI y artistas de performance, muchxs de ellxs líderes en su campo. También, en reconocimiento a la historia y la lucha de Bahía, albergamos al Foro de Feminismos Negros (BFF, por su sigla en inglés), de dos días, organizado por un grupo de trabajo conformado por feministas negrxs de todo el mundo.

SOBRE DESAFIAR AL PODER CORPORATIVO. Produjimos Desafiar al poder corporativo: las luchas por los derechos de las mujeres, la justicia económica y de género junto con el Solidarity Center, revelando la escala y el alcance del poder corporativo y describiendo cómo las corporaciones en connivencia con élites y otros actores poderosos están teniendo impacto en las vidas de las mujeres y los pueblos oprimidos. El informe ofrece ideas sobre estrategias de resistencia, destacando cinco luchas que utilizaron la colaboración entre movimientos para desafiar al poder corporativo.

SOBRE ECONOMÍAS FEMINISTAS. Produjimos Propuestas feministas para una economía justa juntamente al Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres (CWGL, por su sigla en inglés) y la Red de Mujeres Africanas para el Desarrollo y la Comunicación FEMNET. Propuestas Feministas es una plataforma en internet que propone una agenda feminista para el desarrollo y la justicia

económica y de género.

SOBRE DESAFIAR A LOS FUNDAMENTALISMOS. El diablo se esconde en los detalles: En el nexo entre el desarrollo, los derechos de las mujeres y los fundamentalismos religiosos detalla cómo los fundamentalismos religiosos limitan el desarrollo y los derechos de las mujeres en particular y proporciona recomendaciones a lxs actores del desarrollo para fortalecer los derechos de las mujeres.

SOBRE ACTIVISMO JOVEN FEMINISTA. Junto a FRIDA lanzamos Valientes, creativxs, resilientes: La situación a nivel global de la organización de jóvenes feministas en el Espacio de Activismo Joven Feminista durante el Foro de AWID. Este proyecto de descripción del estado del activismo feminista joven se basa en los datos recopilados de 1360 solicitudes de subvenciones recibidas por FRIDA entre los años de 2012 y 2014 y una encuesta global, que contó con 694 respuestas de 118 países diferentes.

AWID, en asociación con otras organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres, se involucró en la incidencia y el diálogo para explorar mejores soluciones para las agendas de derechos de las mujeres, como nuestro trabajo con el consorsio Count Me In!

Las experiencias de mujeres con discapacidad, mujeres negras y afrodescendientes, trabajadorxs sexuales, mujeres indígenas, personas trans y personas intersexuales, trabajadorxs domesticxs

y cómo sus vidas se ven afectadas por múltiples opresiones y violencias estuvieron en el centro del proceso del Foro.

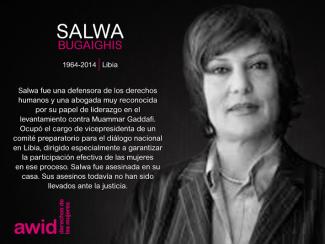

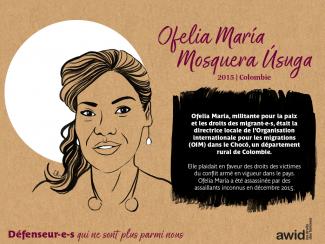

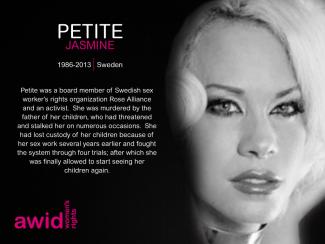

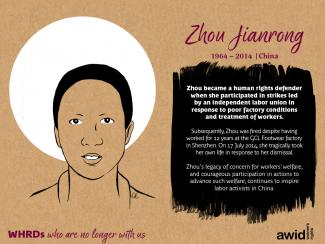

Durante los 16 Días de activismo, y gracias a las contribuciones de nuestrxs increíbles afiliadxs, lanzamos el Tributo a lxs defensorxs de derechos humanos 2016 para celebrar la vida de lxs defensorxs que ya no están con nosotrxs.

Nuestra colaboración con The Guardian y Mama Cash: la sección de enfoque en derechos de las mujeres e igualdad de género del portal de desarrollo global de The Guardian ha resultado en una mayor atención a los grupos y temas

que no suelen recibir la cobertura adecuada de los medios de comunicación dominantes.

« Pour moi, ce genre de discussion compte parmi les expressions d’amour dont la vie me permettait de profiter depuis peu. Je ne savais pas que cette autre forme d’amour – que l’on trouve en dehors d’ateliers de formation, d’espaces d’activisme, de classes ou de lieux de travail – était possible... »