Zarana Papic

Dernière mise à jour : 25 avril 2023

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS D’UTILISATION (CI-APRÈS « MODALITÉS D’UTILISATION »). CE SITE WEB ET SES SOUS-DOMAINES (CI-APRÈS COLLECTIVEMENT DÉNOMMÉS « SITE WEB »), AINSI QUE LES INFORMATIONS FIGURANT SUR CE SITE WEB ET LES SERVICES ET RESSOURCES DISPONIBLES OU ACCESSIBLES PAR L’INTERMÉDIAIRE DU SITE WEB (CI-APRÈS INDIVIDUELLEMENT UN « SERVICE » ET COLLECTIVEMENT LES « SERVICES ») SONT CONTRÔLÉS PAR L’ASSOCIATION POUR LES DROITS DES FEMMES DANS LE DÉVELOPPEMENT (« AWID »). CES MODALITÉS D’UTILISATION, AINSI QUE TOUTE MODALITÉ SUPPLÉMENTAIRE QUI PEUT VOUS ÊTRE PRÉSENTÉE POUR CONSULTATION ET APPROBATION (CI-APRÈS COLLECTIVEMENT L’« ACCORD »), RÉGISSENT VOTRE ACCÈS À ET VOTRE UTILISATION DES SERVICES. EN FINALISANT LE PROCESSUS DE VOTRE INSCRIPTION, EN NAVIGUANT SUR LE SITE WEB OU EN ACCÉDANT OU EN UTILISANT UN QUELCONQUE SERVICE DE TOUTE AUTRE MANIÈRE, VOUS RECONNAISSEZ (1) AVOIR LU, COMPRIS ET ACCEPTÉ D’ÊTRE LIÉ·E AU PRÉSENT ACCORD, (2) AVOIR L’ÂGE LÉGAL POUR CONCLURE UN CONTRAT AVEC L’AWID, ET (3) DÉTENIR L’AUTORITÉ DE CONCLURE UN ACCORD EN VOTRE NOM OU AU NOM DE L’ENTITÉ JURIDIQUE IDENTIFIÉE LORS DU PROCESSUS D’INSCRIPTION ET DE LIER L’ENTITÉ JURIDIQUE À L’ACCORD. LE TERME « VOUS » FAIT RÉFÉRENCE À LA PERSONNE OU À LADITE ENTITÉ JURIDIQUE, SELON LE CAS. SI VOUS OU, LE CAS ÉCHÉANT, LADITE ENTITÉ JURIDIQUE, N’ACCEPTEZ PAS D’ÊTRE LIÉ·E AU PRÉSENT ACCORD, VOUS, ET LE CAS ÉCHÉANT LADITE ENTITÉ JURIDIQUE, NE POUVEZ ACCÉDER À OU UTILISEZ AUCUN DES SERVICES.

VEUILLEZ NOTER QUE LA SECTION 1.4 (COMMUNICATIONS DE L’AWID) DE L’ACCORD CI-APRÈS INCLUT LA POSSIBILITÉ DE DONNER SON ACCORD POUR LA RÉCEPTION DE COMMUNICATIONS DE NOTRE PART.

VEUILLEZ NOTER QUE L’ACCORD EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ PAR L’AWID À SA SEULE DISCRÉTION, ET CE, À TOUT MOMENT. LORSQUE DES MODIFICATIONS SONT RÉALISÉES, L’AWID COPIE L’ACCORD MIS À JOUR, DISPONIBLE SUR LE SITE WEB, ET MET À JOUR LA « DATE DE DERNIÈRE MISE À JOUR » QUI FIGURE EN TÊTE DES PRÉSENTES MODALITÉS D’UTILISATION. SI NOUS OPÉRONS DES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES AU PRÉSENT ACCORD, NOUS INDIQUERONS SUR NOTRE SITE WEB QUE DES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES ONT ÉTÉ APPORTÉES, ET TENTERONS DE VOUS EN AVERTIR EN VOUS ENVOYANT UN COURRIEL À L’ADRESSE ÉLECTRONIQUE COMMUNIQUÉE AU MOMENT DE LA CRÉATION DE VOTRE COMPTE (SI NOUS EN AVONS UNE). TOUTE MODIFICATION DE L’ACCORD ENTRERA EN VIGUEUR IMMÉDIATEMENT POUR LES PERSONNES NOUVELLEMENT INSCRITES ET LES UTILISATEUR·TRICES ENREGISTRÉ·ES DES SERVICES, ET POUR LES PERSONNES DÉJÀ INSCRITES AU PLUS TÔT (A) TRENTE (30) JOURS APRÈS LA « DATE DE DERNIÈRE MISE À JOUR » FIGURANT EN TÊTE DES PRÉSENTES MODALITÉS D’UTILISATION OU (B) AU MOMENT DE VOTRE CONSENTEMENT ET ACCEPTATION DE L’ACCORD MIS À JOUR SI L’AWID MET À DISPOSITION UN MÉCANISME VOUS PERMETTANT D’ACCEPTER IMMÉDIATEMENT ET SPÉCIFIQUEMENT (TEL QUE PAR UNE ACCEPTATION PAR MULTIPLES CLICS), DONT L’AWID POURRAIT AVOIR BESOIN AVANT DE VOUS AUTORISER À CONTINUER À UTILISER LES SERVICES. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS L’ACCORD MIS À JOUR, VOUS DEVEZ ARRÊTER D’UTILISER L’ENSEMBLE DES SERVICES À LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD MIS À JOUR. DANS LE CAS CONTRAIRE, VOTRE UTILISATION CONTINUE DE TOUT SERVICE APRÈS LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD MIS À JOUR SIGNIFIE QUE VOUS ACCEPTEZ L’ACCORD MIS À JOUR. VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB RÉGULIÈREMENT POUR CONSULTER L’ACCORD EN VIGUEUR AU MOMENT DE VOTRE VISITE. VOUS ACCEPTEZ QUE LE FAIT QUE L’AWID CONTINUE À FOURNIR DES SERVICES CONSTITUE UNE CONTREPARTIE SUFFISANTE DES MODIFICATIONS APPORTÉES À L’ACCORD MIS À JOUR.

1. UTILISATION DES SERVICES. Les Services, et les informations et contenus ainsi rendus disponibles, sont protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle en vigueur. Sauf en cas de licence distincte conclue entre vous-même et l’AWID, votre droit d’utiliser un quelconque et tous les Services est soumis aux modalités de l’Accord.

1.1 Licence pour les Services. Sous réserve de votre respect des modalités de l’Accord, l’AWID vous accorde une licence incessible, non transférable, ne pouvant donner lieu à l’octroi de sous-licences, révocable et non exclusive pour l’utilisation des Services de la manière permise par l’Accord.

1.2 Mises à jour. Vous comprenez que les Services évoluent. Vous reconnaissez et acceptez que l’AWID peut mettre les Services à jour en vous avertissant ou non.

1.3 Certaines restrictions. Les droits qui vous sont accordés dans le cadre de l’Accord sont soumis aux restrictions suivantes : (a) il vous est interdit de concéder une licence, vendre, louer, donner à bail, transférer, attribuer, reproduire, distribuer, héberger ou exploiter commercialement de toute autre manière quelque Service que ce soit; (b) il vous est interdit de cadrer ou d’utiliser des techniques de cadrage pour entourer une quelconque marque déposée, logo ou autre élément des Services (dont des images, du texte, de la mise en page ou un formulaire); c) il vous est interdit d’utiliser des métaétiquettes ou autre « texte masqué » utilisant le nom ou les marques déposée de l’AWID; d) il vous est interdit de modifier, traduire, adapter, fusionner ou réaliser des œuvres dérivées de, désassembler, décompiler, procéder à une compilation inverse ou procéder à une ingénierie inverse de toute partie des Services, sauf dans la mesure où les restrictions précédentes sont expressément interdites par la loi en vigueur; e) il vous est interdit d’utiliser tout logiciel, tout appareil ou autres processus manuels ou automatisés (incluant, sans s’y limiter, les araignées, robots, racleurs, robots d’indexation, avatars, outils d’exploration de données ou similaires) pour « racler » ou télécharger des données de toute page Web contenue dans les Services (sauf pour les opérateurs de moteurs de recherche publics auxquels nous octroyons une permission révocable d’utiliser des araignées pour copier des éléments du site Web dans le seul objectif de, et uniquement dans la mesure du nécessaire à la création d’indices de recherche publique, mais non de caches ou d’archives de tels éléments); f) sauf tel que déclaré aux présentes, aucune partie des Services ne peut être copiée, reproduite, distribuée, republiée, téléchargée, affichée, postée ou transmise sous quelque forme ou de quelque moyen que ce soit; et h) il vous est interdit de retirer ou détruire tout avis de droits d’auteur·trice ou autres indications de propriétaire figurant sur ou dans les Services. Toute autre publication, mise à jour ou addition aux Services sera assujettie au présent Accord. L’AWID, ses fournisseurs et prestataires de services se réservent l’ensemble des droits qui ne sont pas octroyés dans l’Accord.

1.4 Communications de l’AWID. En concluant le présent Accord ou en utilisant les Services, vous acceptez de recevoir des communications de notre part, notamment par courriel. Les communications de notre part et de celles de nos entreprises affiliées peuvent inclure, sans s’y limiter, des communications opérationnelles relatives à votre utilisation des Services ainsi que des courriels promotionnels. SI VOUS SOUHAITEZ NE PLUS RECEVOIR DE COURRIELS PROMOTIONNELS, VOUS POUVEZ VOUS DÉSINSCRIRE DE NOTRE LISTE DE COURRIELS PROMOTIONNELS EN SUIVANT LE BOUTON DE DÉSINSCRIPTION FIGURANT DANS CHACUN DE CES COURRIELS.

2. INSCRIPTION.

2.1 Création de votre Compte. Il vous faudra peut-être, pour accéder à certaines des caractéristiques des Services, devenir un·e Utilisateur·trice enregistré·e. Pour les besoins du présent Accord, un·e « Utilisateur·trice enregistré·e » est un·e utilisateur·trice qui a créé un compte auprès de l’AWID par le biais de ses Services (« Compte »).

2.2 Données d’inscription. En créant un Compte, vous acceptez de (a) fournir des informations vraies, précises, actuelles et complètes vous concernant, comme demandé dans le formulaire d’inscription (les « Données d’enregistrement »); et de (b) tenir à jour vos Données d’enregistrement afin qu’elles demeurent vraies, précises, actuelles et complètes. Vous déclarez (i) avoir au moins dix-huit (18) ans; (ii) avoir l’âge légal pour conclure un contrat contraignant; et (iii) ne pas être interdit·e d’utiliser les Services au titre des lois en vigueur aux États-Unis, au Canada, dans votre lieu de résidence ou dans toute autre juridiction concernée. Vous êtes responsable de toutes les activités qui ont lieu par le biais de votre Compte. Vous acceptez de surveiller votre Compte afin d’en limiter l’utilisation par d’autres personnes, notamment des personnes mineures, et acceptez l’entière responsabilité d’une telle utilisation non autorisée. Vous ne pouvez communiquer l’identifiant ou mot de passe de votre Compte à quiconque, et acceptez (y) d’avertir immédiatement l’AWID de toute utilisation non autorisée de votre mot de passe ou autre infraction de sécurité; et (z) de vous déconnecter de votre Compte à la fin de chaque session. Si vous fournissez des informations qui sont erronées, imprécises, obsolètes ou incomplètes, ou si l’AWID a des motifs raisonnables de soupçonner que toute information fournie est erronée, imprécise, obsolète ou incomplète, l’AWID a le droit de suspendre ou supprimer votre Compte et de vous refuser tout accès à l’utilisation actuelle ou future des Services (ou toute partie de ces Services). Vous acceptez de ne pas créer de Compte à l’aide d’une fausse identité ou de fausses informations, ou au nom d’une autre personne que vous-même. Vous acceptez de ne pas créer de Compte ou utiliser les Services si l’AWID vous en a précédemment retiré l’accès, ou si tout Service vous a précédemment été interdit.

2.3 Votre Compte. Nonobstant toute mention contraire aux présentes, vous reconnaissez et acceptez que vous ne détiendrez pas la propriété ou tout autre intérêt de possession de votre Compte, et vous reconnaissez et acceptez en outre que l’ensemble des droits relatifs à et inclus dans votre Compte sont, et demeureront toujours, la propriété de l’AWID, qui en tirera toujours les bénéfices.

2.4 Équipements et logiciels nécessaires. Vous devez fournir tous les équipements et logiciels nécessaires à la connexion aux Services. Vous êtes l’unique responsable de tous les frais d’accès aux Services, et notamment de connexion à l’Internet ou de téléphonie mobile.

3. PROPRIÉTÉ.

3.1 Services. L’AWID et ses fournisseurs sont titulaires de tous les droits, titres et intérêts à l’égard des Services, et les Services sont protégés par les droits de propriété intellectuelle dans le monde entier. Vous acceptez de ne pas retirer, modifier ou masquer toute indication de droits d’auteur·trice, de marque déposée, de marque de service ou autre mention de droits de propriété incluse dans ou accompagnant les Services.

3.2 Marques déposées. Le nom de l’AWID et toute autre stylisation, graphique, logo, marque de service ou nom commercial utilisé sur ou en lien avec tout Service sont les marques déposées de l’AWID et ne peuvent pas être utilisés sans permission en lien avec vos produits et services ou ceux de tierces parties. Les marques déposées, marques de services ou noms commerciaux de tierces parties qui peuvent apparaître sur ou dans les Services sont la propriété de leur propriétaire respectif·ve.

3.3 Rétroactions. Vous acceptez que l’envoi de toute idée, suggestion, document et/ou proposition à l’AWID (« Rétroactions ») est réalisé à vos propres risques et que l’AWID n’a aucune obligation (et notamment, sans s’y limiter, d’obligation de confidentialité) envers de telles Rétroactions. Vous reconnaissez et garantissez que vous disposez de tous les droits nécessaires à l’envoi de Rétroactions. Vous octroyez aux présentes à l’AWID le droit et la licence entièrement payés, libres de redevances, perpétuels, irrévocables, mondiaux et non exclusifs d’utiliser, de reproduire, de représenter, d’afficher, de distribuer, d’adapter, de modifier, de reformater, de créer des œuvres dérivées à partir de, et toute autre exploitation commerciale ou non commerciale de toute manière que ce soit, toute Rétroaction, et d’octroyer des sous-licences des droits susmentionnés, en lien avec le fonctionnement et l’entretien des Services et/ou des affaires de l’AWID.

4. CONDUITE DE L’UTILISATEUR·TRICE. Vous acceptez, comme condition d’utilisation, de ne pas utiliser un quelconque Service dans tout but interdit par le présent Contrat ou par les lois en vigueur. Vous ne prendrez pas part (ni ne permettrez à une tierce partie de prendre part) à toute action qui : (i) enfreint, fait un mauvais usage ou enfreint de toute autre manière tout droit de propriété intellectuelle, droit de publicité, droit à la vie privée ou tout autre droit de toute personne ou entité; (ii) est illégale, menaçante, abusive, harcelante, diffamatoire, trompeuse, frauduleuse, invasive de la vie privée d’autrui, délictuelle, obscène, blessante ou profane; (iii) constitue une publicité, un pourriel ou un courriel envoyé en nombre non autorisé ou non sollicité; (iv) implique des activités commerciales et/ou des ventes, telles que les concours, tirages au sort, échanges, publicités ou programmes pyramidaux sans l’accord préalable écrit de l’AWID; (v) usurpe l’identité de toute personne ou entité, dont du personnel ou des représentant·es de l’AWID; (vi) interfère avec ou tente d’interférer avec le fonctionnement correct des Services ou qui utilise les Services d’une manière qui n’est pas expressément permise par l’Accord; ou (vii) tente de prendre part à, ou prend part à tout acte potentiellement dangereux à l’encontre des Services, y compris, sans s’y limiter, d’enfreindre ou de tenter d’enfreindre tout paramètre de sécurité des Services, notamment en introduisant des virus, des vers ou tout autre code dangereux semblable dans les Services, ou en interférant ou tentant d’interférer avec l’utilisation des Services par tout·e autre utilisateur·trice, client·e ou réseau, notamment en surchargeant, « inondant », envoyant des pourriels, procédant à des envois massifs de courriels ou en paralysant les Services.

5. DONS. L’AWID peut recevoir des dons de votre part par le biais des Services. Vous devez fournir à l’AWID le numéro de carte de crédit en vigueur (Visa, MasterCard ou de tout autre émetteur que nous acceptons) ou le compte PayPal d’un prestataire de paiement (chacun étant un « Prestataire de paiement ») pour que nous puissions recevoir le don. L’accord avec votre Prestataire de paiement régit votre utilisation de la carte de crédit ou du compte PayPal concerné, et vous devez vous reporter à cet accord, et non au présent Accord, pour déterminer vos droits et responsabilités à cet égard.

6. INDEMNISATION. Vous acceptez d’indemniser et de dégager l’AWID, ses entreprises mères, filiales, dirigeant·es, employé·es, agent·es, partenaires, fournisseurs et concédant·es (chacun·e étant une « Partie de l’AWID » et étant collectivement des « Parties de l’AWID ») de toute perte, tout coût, toute responsabilité et toute dépense (et notamment des honoraires raisonnables de conseil juridique) en lien avec ou émanant d’une ou de toutes les situations suivantes : (a) votre utilisation de tout Service en violation du présent Accord; (b) votre enfreinte de tout droit d’une autre partie, dont tout·e Utilisateur·trice enregistré·e; ou (c) votre enfreinte de toute loi, règle ou règlement en vigueur. L’AWID se réserve le droit, à ses propres frais, d’assurer la défense et le contrôle exclusifs de toute question relative à votre indemnisation, auquel cas vous consentez à coopérer entièrement avec l’AWID afin de faire valoir toutes les défenses disponibles. Cette disposition ne nécessite pas que vous indemnisiez une quelconque des Parties de l’AWID pour toute pratique commerciale inadmissible de la part de ladite Partie ou du fait de la fraude, d’un mensonge, d’une fausse promesse, d’une mauvaise représentation ou d’une dissimulation, d’une suppression ou de l’omission par ladite Partie de tout élément matériel en lien avec tout Service fourni aux présentes. Vous acceptez que les dispositions de la présente section survivent au terme de votre Compte, de l’Accord et/ou de votre accès aux Services.

7. EXONÉRATION DE GARANTIES ET CONDITIONS.

7.1 Tel quel. VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI EN VIGUEUR, VOTRE UTILISATION DES SERVICES A LIEU À VOS PROPRES RISQUES, ET QUE LES SERVICES SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET « SELON LA DISPONIBILITÉ », ERREURS COMPRISES. L’AWID REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE, REPRÉSENTATION ET CONDITIONS DE TOUTE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NOTAMMENT, SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN OBJECTIF SPÉCIFIQUE ET DE L’ABSENCE DE CONTREFAÇON PROVENANT DE L’UTILISATION DES SERVICES.

(a) L’AWID NE DONNE AUCUNE GARANTIE, REPRÉSENTATION OU CONDITION QUE : (1) LES SERVICES RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES; (2) VOTRE UTILISATION DES SERVICES SERA ININTERROMPUE, PONCTUELLE, SÉCURISÉE ET EXEMPTE D’ERREUR; OU (3) LES RÉSULTATS QUI POURRAIENT ÊTRE OBTENUS SUITE À L’UTILISATION DES SERVICES SERONT PRÉCIS ET FIABLES.

(b) AUCUN CONSEIL ET AUCUNE INFORMATION, À L’ORAL OU À L’ÉCRIT, OBTENU·ES DE L’AWID OU PAR LE BIAIS DES SERVICES NE CONSTITUERONT DE GARANTIE QUI NE SOIT EXPRESSÉMENT FORMULÉE AUX PRÉSENTES.

7.2 Aucune responsabilité pour la conduite de tierces parties. VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE LES PARTIES DE L’AWID NE SONT PAS RESPONSABLES, ET VOUS ACCEPTEZ DE NE PAS CHERCHER À TENIR LES PARTIES DE L’AWID RESPONSABLES POUR LA CONDUITE DE TIERCES PARTIES, ET NOTAMMENT DES OPÉRATEUR·TRICES DE SITES EXTERNES ET AUTRES UTILISATEUR·TRICES DES SERVICES.

7.3 Supports de tierces parties. Dans le cadre des Services, vous pouvez avoir accès à des supports hébergés par une autre partie. Vous acceptez qu’il est impossible pour l’AWID de surveiller de tels supports et que vous accédez à ces supports à vos propres risques.

8. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ.

8.1 Exonération de certains dommages. VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE, DANS LA LIMITE PRÉVUE PAR LA LOI, EN AUCUN CAS LES PARTIES DE L’AWID NE PEUVENT ÊTRE RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE PROFITS, RECETTES OU DONNÉES, TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF, OU TOUT DOMMAGE OU COÛT DÛ À UNE PERTE DE PRODUCTION OU D’UTILISATION, INTERRUPTION D’ACTIVITÉ OU FOURNITURE DE BIENS OU SERVICES DE SUBSTITUTION, QUE L’AWID AIT ÉTÉ AVERTIE OU NON, DANS CHACUN DES CAS, DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, ÉMANANT OU EN LIEN AVEC LE PRÉSENT ACCORD OU TOUTE COMMUNICATION, INTERACTION OU RÉUNION AVEC D’AUTRES UTILISATEUR·TRICES DES SERVICES, DE TOUTE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ. LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ PRÉCÉDENTE NE S’APPLIQUERA PAS À LA RESPONSABILITÉ D’UNE PARTIE DE L’AWID EN CAS DE (I) DÉCÈS OU LÉSIONS CORPORELLES CAUSÉES PAR LA NÉGLIGENCE D’UNE PARTIE DE L’AWID; OU DE (II) TOUTE LÉSION CAUSÉE PAR LA FRAUDE OU LA MAUVAISE REPRÉSENTATION FRAUDULEUSE D’UNE PARTIE DE L’AWID.

8.2 Limite de responsabilité. DANS LA LIMITE PRÉVUE PAR LA LOI, LES PARTIES DE L’AWID NE POURRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES ENVERS VOUS QU’À HAUTEUR DE CENT (100) DOLLARS [MB1] MAXIMUM. LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ PRÉCÉDENTE NE S’APPLIQUERA PAS À LA RESPONSABILITÉ D’UNE PARTIE DE L’AWID EN CAS DE (i) DÉCÈS OU LÉSIONS CORPORELLES CAUSÉES PAR LA NÉGLIGENCE D’UNE PARTIE DE L’AWID; OU DE (ii) TOUTE LÉSION CAUSÉE PAR LA FRAUDE OU LA MAUVAISE REPRÉSENTATION FRAUDULEUSE D’UNE PARTIE DE L’AWID.

8.3 Exclusion de dommages. CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DE CERTAINS DOMMAGES. SI CES LOIS S’APPLIQUENT POUR VOUS, CERTAINES DES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES, OU TOUTES, PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS, ET VOUS POURRIEZ JOUIR DE DROITS SUPPLÉMENTAIRES.

8.4 Base de la négociation. LES LIMITATIONS DES DOMMAGES ÉNONCÉES CI-DESSUS SONT DES ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DE LA BASE DE LA NÉGOCIATION ENTRE L’AWID ET VOUS-MÊME.

9. PROCÉDURE DE DEMANDE DANS LE CAS D’ENFREINTE DES DROITS D’AUTEUR·TRICE. L’AWID a pour politique de mettre un terme aux privilèges de membre de tout·e Utilisateur·trice enregistré·e qui enfreint les droits d’auteur·trice de manière répétée dès que la ou le propriétaire des droits d’auteur·trice ou l’agent·e juridique de la ou du propriétaire des droits d’auteur·trice en a rapidement prévenu l’AWID. Sans limites à ce qui précède, si vous pensez que votre travail a été copié ou affiché dans les Services d’une manière qui enfreint les droits d’auteur·trice, veuillez fournir les informations suivantes à notre Agent·e des droits d’auteur·trice : (a) une signature électronique ou physique de la personne autorisée a agi au nom de la ou du propriétaire des intérêts de droits d’auteur·trice; (b) une description du travail protégé par droits d’auteur·trice que vous annoncez avoir été enfreints; (c) une description de l’emplacement des Services portant sur le support que vous annoncez avoir été enfreint; (d) vos adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; (e) une déclaration écrite dans laquelle vous dites croire en toute bonne foi que l’utilisation contestée n’est pas autorisée par le ou la propriétaire des droits d’auteur·trice, son agent·e ou la loi; et (f) une déclaration, faite sous peine de parjure, dans laquelle vous affirmez que les informations ci-dessus sont exactes et que vous êtes la ou le propriétaire des droits d’auteur·trice ou êtes autorisé·e à agir au nom du ou de la propriétaire des droits d’auteur·trice. Coordonnées de l’Agent des droits d’auteur·trice de l’AWID pour toute demande relative à une enfreinte des droits d’auteur·trice : Direction des opérations, AWID, 192 Spadina Avenue # 300, Toronto, Ontario M5T 2C2, Canada, dosr@awid.org.

10. CONTRÔLE ET APPLICATION. L’AWID se réserve le droit de : (a) prendre les mesures légales nécessaires, y compris, sans s’y limiter, le renvoi vers les autorités d’application de la loi pour toute utilisation illégale ou non autorisée des Services; et/ou (b) mettre un terme ou suspendre votre accès à tout ou une partie des Services, avec ou sans raison précise, y compris, sans s’y limiter, pour enfreinte du présent Accord.

Si l’AWID prend connaissance d’éventuelles enfreintes de l’Accord de votre fait, l’AWID se réserve le droit d’enquêter sur lesdites enfreintes. Si, suite à l’enquête, l’AWID estime qu’une activité criminelle a eu lieu, l’AWID se réserve le droit de renvoyer l’affaire devant, et de coopérer avec toute autorité juridique pertinente. L’AWID est autorisée, sauf dans la mesure interdite par la loi en vigueur, à divulguer toute information ou document sur ou inclus dans les Services, que l’AWID a en sa possession en lien avec votre utilisation des Services, et ce, afin de (i) respecter les lois, processus juridiques ou demandes gouvernementales applicables; (ii) [MB2] faire appliquer l’Accord; (iii) répondre à vos demandes de service à la clientèle; ou (iv) protéger les droits, la propriété ou la sécurité personnelle de l’AWID, de ses Utilisateur·trices enregistré·es ou du public, ainsi que de l’ensemble des personnels d’application de la loi ou du gouvernement, tel que l’AWID, à sa seule discrétion, estime que cela soit nécessaire ou approprié.

11. DURÉE ET RÉSILIATION.

11.1 Durée. L’Accord commence à la date où vous l’acceptez (tel que décrit dans le préambule ci-dessus) et demeure en vigueur pendant toute la durée de votre utilisation des Services, sauf s’il est résilié avant, conformément à l’Accord.

11.2 Utilisation préalable. Nonobstant ce qui précède, vous reconnaissez aux présentes et acceptez que l’Accord a commencé à la survenance du plus précoce des événements suivants (a) la date de votre première utilisation des Services ou (b) la date où vous avez accepté l’Accord, et qu’il demeure en vigueur pendant toute la durée de votre utilisation des Services, sauf s’il est résilié avant, conformément à l’Accord.

11.3 Résiliation des Services par l’AWID. Si vous avez substantiellement enfreint toute disposition du présent Accord, ou si l’AWID est tenue de le faire en vertu de la loi (p. ex. si la fourniture des Services est, ou devient illégale), l’AWID a le droit de suspendre ou de résilier, immédiatement et sans préavis, tout Service qui vous est fourni. Vous acceptez que toute résiliation motivée le sera à la seule discrétion de l’AWID et que l’AWID ne sera pas tenue responsable envers vous ou toute tierce partie pour la résiliation de votre Compte.

11.4 Résiliation des Services par vous-même. Si vous souhaitez résilier les Services fournis par l’AWID, vous pouvez le faire en (a) notifiant l’AWID à tout moment et (b) fermant votre Compte pour tous les Services que vous utilisez. Votre notification doit être envoyée, par écrit, à l’adresse de l’AWID indiquée ci-après.

11.5 Conséquence de la résiliation. La résiliation de tout Service inclut la suppression de l’accès audit Service et l’empêchement de toute utilisation ultérieure dudit Service. Dès la résiliation de tout Service, votre droit d’utilisation dudit Service prend fin immédiatement. Toutes les dispositions de l’Accord qui, par nature devraient survivre, survivront à la résiliation des Services, y compris, sans s’y limiter, les dispositions de propriété, les exonérations de garantie et les limitations de responsabilité.

11.6 Pas d’inscription ultérieure. Si votre ou vos inscriptions, et votre ou vos capacités d’accès aux Services ou à toute autre communauté de l’AWID, sont interrompues par l’AWID du fait de votre enfreinte de toute partie du présent Accord ou pour une conduite jugée inappropriée pour la communauté, vous acceptez alors de ne pas tenter de vous réinscrire, avec ou sans accès aux Services ou à toute communauté de l’AWID, par le biais d’un autre nom de membre ou de toute autre manière, et vous reconnaissez que vous ne serez pas autorisé·e à recevoir un remboursement des frais en lien avec les Services auxquels l’accès a été résilié. Au cas où vous enfreindriez la phrase qui précède, l’AWID se réserve le droit, à sa seule discrétion, de prendre toute ou toutes les mesures énoncées aux présentes sans vous prévenir ou vous en avertir au préalable.

12. UTILISATEUR·TRICES À L’INTERNATIONAL. Les Services sont accessibles de nombreux pays du monde et peuvent contenir des références à des Services qui ne sont pas disponibles dans votre pays. Ces références n’impliquent pas que l’AWID a l’intention d’annoncer de tels Services dans votre pays. Les Services sont contrôlés et proposés par l’AWID depuis ses locaux au Canada. L’AWID ne peut garantir que les Services sont adaptés ou disponibles à l’utilisation dans d’autres lieux. Les personnes qui accèdent à ou utilisent les Services depuis un autre pays le font selon leur propre volonté et sont responsables du respect de la législation locale.

13. SERVICES DE TIERCES PARTIES. Les Services peuvent contenir des liens vers des sites Web tiers (« Sites Web tiers »), des applications tierces (« Applications tierces ») et des publicités pour des tierces parties (« Publicités tierces »). Lorsque vous cliquez sur le lien vers un Site Web tiers, une Application tierce ou une Publicité tierce, nous ne vous préviendrons pas que vous avez quitté les Services et êtes soumis·es aux conditions générales (notamment les politiques relatives à la vie privée) d’un autre site Web ou autre destination. De tels Sites Web tiers, Applications tierces ou Publicités tierces ne sont pas contrôlés par l’AWID. L’AWID n’est responsable d’aucun Site Web tiers, d’aucune Application tierce ou Publicité tierce. L’AWID ne fournit ces Sites Web tiers, Applications tierces et Publicités tierces qu’à des fins de commodité et n’examine pas, n’approuve pas, ne surveille pas, ne valide pas, ne garantit pas et ne fait aucune déclaration relative aux Sites Web tiers, Applications tierces ou Publicités tierces, ou à tout produit ou service en lien avec ceux-ci ou celles-ci. Vous utilisez les liens contenus dans les Sites Web tiers, Applications tierces et Publicités tierces à vos propres risques. Lorsque vous quittez notre Site Web, le présent Accord et nos politiques ne s’appliquent plus. Vous devriez examiner les conditions et politiques applicables, et notamment les pratiques relatives à la vie privée et à la collecte de données, des Sites Web tiers, Applications tierces et Publicités tierces, et mener toutes les recherches que vous estimez nécessaires ou adaptées avant de procéder à une quelconque transaction avec toute tierce partie.

14. RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS.

14.1 Applicabilité de la convention d’arbitrage. Vous acceptez que tout différend entre vous et nous relatif, de quelque manière que ce soit au présent Accord, soit résolu par un arbitrage contraignant, plutôt que devant un tribunal, mais (1) vous et l’AWID pouvez déposer une réclamation devant la Cour des petites créances si les réclamations sont recevables; et (2) vous ou l’AWID pouvez demander un redressement équitable devant une cour pour contrefaçon ou autre mauvaise utilisation de droits de propriété intellectuelle (notamment pour des marques déposées, dénominations commerciales, noms de domaine, secrets commerciaux, droits d’auteur·trice ou brevets). Cette Convention d’arbitrage s’appliquera, sans limites, à toutes les réclamations qui émanent de, ou ont été formulées avant la Date d’entrée en vigueur effective du présent Accord ou de toute version précédente du présent Accord.

14.2 Règles et instance d’arbitrage. La Loi fédérale sur l’arbitrage régit l’interprétation et l’application de la présente Convention d’arbitrage. Pour initier une procédure d’arbitrage, vous devez nous envoyer une lettre par écrit demandant un arbitrage et décrivant votre réclamation, à l’adresse 192 Spadina Avenue # 300, Toronto, Ontario M5T 2C2, Canada. L’arbitrage sera mené par JAMS, un prestataire établi et alternatif de résolution de différends. Les différends incluant des demandes principales et reconventionnelles pour un montant de controverse ne dépassant pas les 250 000 dollars US[MB3], hors frais juridiques et intérêts, seront soumis à la version la plus récente des Règles et procédures simplifiées d’arbitrage de JAMS, disponibles en anglais [MB4] à l’adresse http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/. Toute autre demande sera soumise à la version la plus actuelle des Règles et procédures complètes d’arbitrage de JAMS, disponibles à l’adresse http://www.jamsadr.com/rules-comprehensive-arbitration/. Les règles de JAMS sont également disponibles sur www.jamsadr.com[MB5] ou en appelant JAMS au +1-[MB6] 800-352-5267. Si [MB7] JAMS n’est pas disponible pour arbitrer, les parties choisiront une autre instance d’arbitrage. Si l’arbitre estime que vous ne pouvez pas payer les frais de dépôt, administratifs, d’audience et/ou autres de JAMS et que vous ne pouvez en être dispensé·e par JAMS, l’AWID les prendra en charge pour vous.

Vous pouvez choisir d’obtenir un arbitrage mené par téléphone, sur la base de documents écrits ou en personne en un lieu déterminé d’un commun accord. Tout jugement sur la sentence arbitrale peut être consigné dans un quelconque tribunal ayant juridiction.

14.3 Autorité de l’arbitre. Dans les limites de la portée de la Section 14.1, l’arbitre disposera de l’autorité exclusive pour la résolution de tout différend relatif à l’interprétation, l’applicabilité, le caractère exécutoire ou la constitution de ladite Convention d’arbitrage, y compris, sans s’y limiter, toute réclamation selon laquelle tout ou une partie de ladite Convention d’arbitrage est nulle ou annulable. L’arbitre décidera des droits et responsabilités, le cas échéant, vous concernant et concernant l’AWID. La procédure d’arbitrage ne sera intégrée à aucune autre affaire ni adjointe à aucune autre procédure ou partie. L’arbitre a la compétence pour accorder des motions dispositives pour tout ou une partie de toute réclamation ou différend. L’arbitre a la compétence pour octroyer des indemnités pécuniaires ou d’octroyer des mesures ou un dédommagement non pécuniaires à une tierce partie individuelle dans le cadre de la loi applicable, des règles de l’instance d’arbitrage et du présent Accord (incluant la Convention d’arbitrage). L’arbitre publiera une décision écrite et une déclaration de décision décrivant les principales constatations et conclusions sur la base desquelles toute sentence (ou décision de ne pas rendre de sentence) repose, et notamment le calcul de toute indemnité accordée. L’arbitre appliquera la loi en vigueur. L’arbitre a la même compétence pour accorder réparation sur une base individuelle qu’un·e juge dans une cour de justice. La décision de l’arbitre est définitive et contraignante pour vous comme pour nous.

14.4 Renonciation à un procès devant jury. VOUS-MÊME ET L’AWID RENONCEZ PAR LES PRÉSENTES À TOUT DROIT CONSTITUTIONNEL OU PRÉVU PAR LA LOI À INTENTER UN PROCÈS AU TRIBUNAL (AUTRE QUE LA COUR DES PETITES CRÉANCES, TEL QU’ADMIS AUX PRÉSENTES) ET À OBTENIR UN JUGEMENT DEVANT UN·E JUGE OU UN JURY. Vous et l’AWID choisissez au contraire que toutes les réclamations et tous les différends soient résolus par arbitrage dans le cadre de la présente Convention d’arbitrage, sauf tel que précisé à la Section 14.1 ci-dessus. Un·e arbitre peut reconnaître sur une base individuelle d’accorder les mêmes dommages et dédommagements qu’un tribunal et doit respecter la présente Convention, comme le ferait un tribunal. Il n’y a cependant pas de juge ni de jury d’un arbitrage, et l’examen par un tribunal d’une décision d’arbitrage est soumis à un examen très limité.

14.5 Renonciation à un dédommagement collectif ou autre dédommagement non individuel. TOUTES LES DEMANDES ET TOUS LES DIFFÉRENDS INCLUS DANS LA PORTÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION D’ARBITRAGE DOIVENT ÊTRE ARBITRÉ.ES SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET NON PAS SUR UNE BASE COLLECTIVE, SEULS LES DÉDOMMAGEMENTS INDIVIDUELS SONT DISPONIBLES POUR LES DEMANDES COUVERTES PAR LA PRÉSENTE CONVENTION D’ARBITRAGE, ET LES DEMANDES PAR OU CONTRE UN·E AUTRE UTILISATEUR·TRICE NE PEUVENT ÊTRE ARBITRÉES OU INCLUSES À CELLES DE OU CONTRE TOUT·E AUTRE UTILISATEUR·TRICE OU PERSONNE. Si une décision est publiée en déclarant que la loi en vigueur exclut la mise en application de toute partie des limitations de la présente Section 14.5 relatives à une demande donnée de dédommagement, la demande concernée, et uniquement la demande concernée, doit être supprimée de l’arbitrage et présentée devant les tribunaux de la province de l’Ontario ou les tribunaux fédéraux du Canada (selon le cas), conformément à la Section 15.1. Toutes les autres demandes seront arbitrées.

14.6 Droit de renonciation de trente (30) jours. Vous avez le droit de renoncer aux dispositions de la présente Convention d’arbitrage en envoyant rapidement une notification écrite de votre décision de renoncer par courriel à l’adresse info@awid.org ou par courrier postal à l’adresse 192 Spadina Avenue # 300, Toronto, Ontario M5T 2C2, Canada dans les 30 jours suivant le début de votre assujettissement à la présente Convention d’arbitrage. Votre notification doit inclure vos nom et adresse, ainsi qu’une déclaration claire et évidente de votre souhait de renoncer à la présente Convention d’arbitrage. Si vous renoncez à la présente Convention d’arbitrage, toutes les autres parties du présent Accord continuent à s’appliquer. Renoncer à la présente Convention d’arbitrage n’a aucun effet sur aucune autre convention d’arbitrage que vous pourriez avoir conclue avec nous, ou que vous pourriez conclure avec nous à l’avenir.

14.7 Dissociabilité. Sauf tel que prévu à la Section 14.5, si une ou plusieurs parties de la présente Convention d’arbitrage sont jugées invalides ou inapplicables par la loi, ladite ou lesdites parties seront nulles et non avenues et seront supprimées, et le reste de la Convention d’arbitrage continuera à s’appliquer.

14.8 Survie de la Convention. La présente Convention d’arbitrage survivra à la résiliation ou à l’expiration des Modalités ou de votre relation avec l’AWID.

14.9 Modification. Nonobstant toute disposition de la présente Convention qui indiquerait le contraire, nous reconnaissons que si l’AWID procède à des modifications substantielles de la présente Convention d’arbitrage à l’avenir, vous pourrez refuser ces modifications dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur desdites modifications en envoyant un courriel à l’AWID à l’adresse suivante info@awid.org ou par courrier postal à l’adresse 192 Spadina Avenue # 300, Toronto, Ontario M5T 2C2, Canada.

15. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

15.1 Loi applicable et lieu de jugement. TOUT DIFFÉREND, TOUTE RÉCLAMATION OU DEMANDE DE DÉDOMMAGEMENT EN LIEN, DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, AVEC L’UTILISATION DES SERVICES SERA RÉGI ET INTERPRÉTÉ PAR, ET CONFORMÉMENT AUX LOIS DE LA PROVINCE DE L’ONTARIO OU AUX LOIS FÉDÉRALES DU CANADA (SELON LE CAS), SANS ÉGARD AUX PRINCIPES QUI PRÉVOIENT L’APPLICATION DE LA LOI DE TOUTE AUTRE JURIDICTION. Dans la mesure permise dans le cadre de la présente Convention, vous et l’AWID devrez tous·tes deux vous accorder sur le fait que toutes les réclamations et tous les différends émanant de, ou en lien avec la Convention seront plaidés exclusivement dans les tribunaux de la province de l’Ontario ou les tribunaux fédéraux du Canada (selon le cas), et que toutes les parties aux présentes seront expressément soumises à la juridiction personnelle et exclusive de tels tribunaux.

15.2 Communications électroniques. Les communications entre vous-même et l’AWID peuvent avoir lieu par des moyens électroniques, que vous visitiez les Services ou envoyiez des courriels à l’AWID, ou que l’AWID publie des avis sur les Services ou communique avec vous par courriel. À des fins contractuelles, vous (a) acceptez de recevoir des communications de l’AWID en format électronique; et (b) acceptez que l’ensemble des conditions générales, accords, avis, publications et autres communications que l’AWID vous fournit de manière électronique remplissent toute exigence juridique que ces mêmes communications rempliraient, si elles étaient fournies par écrit. Ce qui précède n’affecte nullement vos droits prévus par la loi, y compris, sans s’y limiter, les signatures électroniques prévues dans la loi américaine Global and National Commerce Act, 15 U.S.C. §7001 et suiv. (« E-Sign »).

15.3 Cession. L’Accord, ainsi que vos droits et obligations prévus aux présentes, ne peuvent être cédés, sous-traités, délégués ou transférés d’une autre manière par vous sans l’accord préalable écrit de l’AWID, et toute tentative de cession, de sous-traitance, de délégation ou de transfert en violation de ce qui précède sera nulle et non avenue.

15.4 Force majeure. L’AWID ne sera pas tenue responsable de tout retard ou toute inexécution dus à des causes hors de son contrôle raisonnable, incluant, sans s’y limiter, des catastrophes naturelles, pandémies, guerres, actes de terrorisme, émeutes, embargos, actes d’autorités civiles ou militaires, incendies, inondations, accidents, grèves ou pénuries de transport, carburant, énergie, main-d’œuvre ou matériaux.

15.5 Questions, plaintes et réclamations. Pour toute question, plainte ou réclamation relative aux Services, veuillez nous contacter par courriel à l’adresse info@awid.org ou par courrier postal à l’adresse 192 Spadina Avenue # 300, Toronto, Ontario M5T 2C2, Canada. Nous nous efforcerons de répondre à vos préoccupations. Si vous estimez que vos préoccupations n’ont pas reçu toute l’attention nécessaire, nous vous invitons à nous le faire savoir, afin que nous les réexaminions.

15.6 Choix de la langue. Le choix explicite des parties est que l’Accord et l’ensemble des documents connexes aient été rédigés en anglais, puis traduits en français[MB8] .

15.7 Notifications. Lorsque l’AWID vous demande de fournir une adresse de courriel, vous êtes responsable de fournir à l’AWID votre adresse de courriel la plus récente. Si la dernière adresse de courriel fournie à l’AWID n’est pas valable, ou que pour toute raison elle ne parvient pas à vous faire parvenir les notifications requises/permises par l’Accord, l’envoi par l’AWID du courriel contenant ladite notification constituera néanmoins une notification effective. Vous pouvez notifier [MB9] l’AWID par courriel à l’adresse info@awid.org ou par courrier postal à l’adresse 192 Spadina Avenue # 300, Toronto, Ontario M5T 2C2, Canada. Ladite notification sera considérée avoir été donnée lorsque l’AWID l’aura reçue par courriel ou par lettre remise par un service de livraison de nuit reconnu nationalement ou par courrier de première classe, affranchissement prépayé, à l’adresse mentionnée ci-dessus.

15.8 Omission. Toute omission ou défaut de faire exécuter toute disposition de l’Accord à une occasion ne sera pas interprété comme une omission de toute autre disposition ou de ladite disposition à toute autre occasion.

15.9 Dissociabilité. Si toute partie de l’Accord est jugée invalide ou inexécutable, cette partie sera interprétée de manière à refléter, aussi précisément que possible, l’intention originelle des parties, et les autres parties demeureront en vigueur.

15.10 Contrôle des exportations. Vous ne pouvez utiliser, exporter, importer ou transférer un quelconque des Services, sauf tel qu’autorisé par la loi des États-Unis, les lois de la juridiction dans laquelle vous avez obtenu les Services, ou toute autre loi applicable. En particulier, mais sans s’y limiter, les Services ne peuvent être exportés ou réexportés (a) dans un pays sous embargo américain, ou (b) par toute personne figurant sur la liste des ressortissant·es spécifiquement désigné·es du ministère américain des Finances ou sur la liste des personnes ou la liste des entités refusées du ministère américain du Commerce. En utilisant les Services, vous reconnaissez et garantissez que (i) vous n’êtes pas dans un pays qui est soumis à un embargo du gouvernement américain, ou qui a été qualifié par le gouvernement américain comme un pays « appuyant le terrorisme » et que (ii) vous ne figurez pas sur une quelconque liste de parties interdites ou restreintes du gouvernement américain. Vous n’utiliserez pas non plus les Services pour tout objet interdit par la loi des États-Unis, y compris pour l’élaboration, la conception, la fabrication ou la production de missiles, d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques. Vous reconnaissez et acceptez que les produits, services ou technologies fournis par l’AWID sont soumis aux lois et aux réglementations des États-Unis sur le contrôle des exportations. Vous respecterez ces lois et ces réglementations et ne procéderez pas, sans autorisation préalable du gouvernement des États-Unis, à l’exportation, la réexportation ou le transfert de produits, services ou technologies de l’AWID, soit directement ou indirectement, vers un pays qui enfreint lesdites lois et réglementations.

15.11 Plaintes de la clientèle. Conformément à l’alinéa 1789.3 du Code civil de l’État de Californie, vous pouvez transmettre des plaintes à la Complaint Assistance Unit de la Division of Consumer Services du California Department of Consumer Affairs en les contactant par écrit à l’adresse 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, ou par téléphone en composant le +1 (800) 952-5210.

15.12 Intégralité de l’Accord. Le présent Accord est l’accord final, complet et exclusif conclu entre les parties à propos du sujet traité aux présentes, et prévaut sur et fusionne avec toutes les discussions précédentes entre les parties à propos du sujet traité aux présentes.

Notre rapport annuel 2012 fournit les points saillants de notre travail durant l'année pour contribuer de manière hardie, créative et efficace à la promotion des droits des femmes et l'égalité de genre dans le monde entier.

Amusez-vous en regardant des vidéos, des photos et des histoires sur nos contributions !

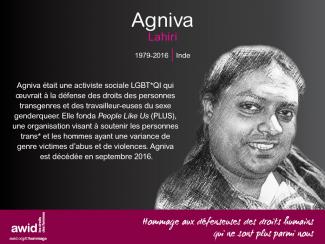

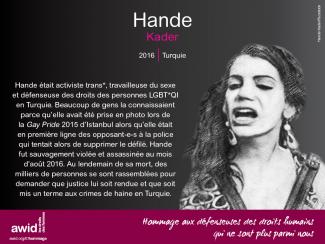

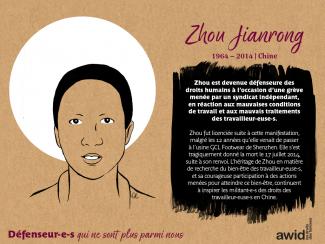

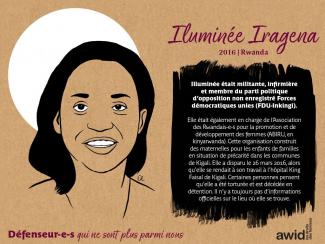

Cette année, dans le cadre de notre hommage en ligne aux défenseuses des droits humains qui ne sont plus parmi nous, nous célébrons la mémoire de quatre femmes originaires d’Afrique subsaharienne. Trois d’entre elles ont été assassinées en raison de leur travail et/ou à cause de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle. Leur mort souligne la violence à laquelle les personnes LGBT* sont confronté-e-s dans cette région et dans le monde entier. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour commémorer la vie de ces femmes, leur activisme et l’héritage qu’elles nous ont laissé. Faites circuler ces mèmes après de vos collègues et amis ainsi que dans vos réseaux et twittez en utilisant les hashtags #WHRDTribute et #16Jours.

S'il vous plaît cliquez sur chaque image ci-dessous pour voir une version plus grande et pour télécharger comme un fichier

Ritu est une technologue féministe qui apporte son expérience au secteur non lucratif, animée par une passion pour l'utilisation d'approches innovantes pour trouver des solutions technologiques féministes. Titulaire d'un master en technologie des applications informatiques de l'Institut indien de technologie, son rôle au sein de l'AWID couvre un large spectre de responsabilités. De la supervision de la sécurité numérique et gestion des serveurs à l'administration des bases de données, en passant par le renforcement des capacités, l'évaluation technologique, la mise en œuvre de logiciels et de solutions cloud, Ritu veille à ce que l'infrastructure informatique de l'AWID soit résiliente et efficace. Avant de rejoindre l'AWID, elle a joué un rôle central dans l'avancement des initiatives technologiques des secteurs de la promotion de la santé et de l'environnement, alimentée par son engagement à tirer parti de la technologie pour le bien social.

En tant que féministes luttant pour la justice de genre, la paix, la justice économique, sociale et environnementale, nous savons qu'il n'existe pas de recette miracle, mais plutôt un éventail de possibilités qui peuvent faire changer les choses, et qui les font changer.

Cet éventail d’options est aussi diversifié que nos mouvements et les communautés dans lesquelles nous vivons et nous luttons.

Avant de vous présenter quelques-unes de ces propositions féministes pour un autre monde, voici les principes qui encadrent nos propositions :

Nous croyons qu'il ne doit pas y avoir un seul modèle pour tous, et que chacun-e doit avoir le droit de revendiquer et de contribuer à la construction d'un autre monde possible, comme le formule le slogan du Forum social mondial.

Cela inclut le droit de participer à la gouvernance démocratique et d'influer sur son avenir, politiquement, économiquement, socialement et culturellement.

L'autodétermination économique permet aux peuples de prendre le contrôle de leurs ressources naturelles et d'utiliser ces ressources pour atteindre leurs propres objectifs ou pour un usage collectif. En outre, le pouvoir d’agir des femmes dans la sphère économique est fondamental pour atténuer le caractère souvent cyclique de la pauvreté, le déni de l'éducation, de la sécurité et de la sûreté.

Le principe de l'égalité réelle est énoncé dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et d'autres instruments internationaux relatifs aux droits humains. Ce principe est fondamental pour le développement et la transformation vers une économie juste, car il affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux.

La non-discrimination fait partie intégrante du principe d'égalité, qui veille à ce que personne ne soit privé de ses droits en raison de facteurs tels que la race, le sexe, la langue, la religion, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, une opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance.

La dignité inhérente à toute personne sans distinction doit être maintenue et respectée. Alors que les États doivent veiller à l'utilisation d’un maximum de ressources disponibles pour la réalisation des droits humains, le fait d’exiger ces droits et la dignité est un enjeu clé pour la lutte de la société civile et la mobilisation populaire.

Ce principe, mis en œuvre par les efforts coordonnés visant à transformer les institutions injustes, soutient le rétablissement de l’équilibre entre la « participation » (entrées) et la « distribution » (sorties), lorsque celui-ci est rompu.

Il permet de poser des limites à l'accumulation monopolistique de capital et d'autres abus liés à la propriété. Ce concept est fondé sur un modèle économique qui repose sur l'équité et la justice.

Pour changer les choses, nous avons besoin de réseaux féministes solides et diversifiés. Nous avons besoin de mouvements qui renforcent la solidarité du niveau personnel au niveau politique, du niveau local au niveau global, et inversement.

Construire le pouvoir collectif grâce aux mouvements permet de convertir la lutte pour les droits humains, l'égalité et la justice en une force politique pour le changement qui ne peut être ignorée.

« Seuls les mouvements sont en mesure de créer des changements durables à des niveaux que la politique et les lois seules ne permettraient pas d’atteindre. »

Pour en savoir plus sur ce sujet, consulter S. Batliwala, 2012 Changer leur monde. Mouvements féministes, concepts et pratiques.

Joanne est une féministe africaine passionnée par le démantèlement des inégalités de genre sur le continent africain. Elle a travaillé avec un certain nombre d'organisations mondiales, de médias et de think tanks, dont entre autres Amnesty International, Wrthy, le Local Development Research Institute, la BBC et la East African Community (EAC). Elle siège au sein de plusieurs conseils d'administration, dont celui de Freely in Hope, une ONG basée au Kenya et en Zambie, qui souhaite outiller les survivant·e·s et les défenseur·e·s dans leur lutte contre les violences sexuelles, et celui de Msingi Trust, un mouvement d'activistes qui se réunissent à la croisée de la foi et des droits humains. Elle est titulaire d'un master en gestion d’affaires, d'un master en politiques publiques et d'une licence en droit. Elle est accro aux livres, avec un penchant pour la fiction.

En savoir plus sur les réalités féministes

N'hésitez pas à nous contacter.

Alexandra est une féministe anglo-colombienne qui dispose de plus de 20 ans d'expérience dans les programmes locaux, nationaux et internationaux en matière de VIH et de santé et droits sexuels et reproductifs. Elle possède une vaste expérience dans la mobilisation de ressources et les relations donateur·rice·s avec des fondations philanthropiques privées et des agences multilatérales pour le compte d'ONG internationales, nationales et locales, principalement situées en Amérique latine et dans les Caraïbes. Avant de rejoindre l'AWID, Alexandra a travaillé à la Fundación Si Mujer, une prestataire féministe d’accès à l’avortement et éducatrice en Colombie, à RedTraSex et à l'Alliance internationale contre le VIH/SIDA.

Alexandra est titulaire d'une licence en relations internationales et en études de développement de l'Université du Sussex et d'un master en santé publique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Dans les rares moments qui ne sont pas dédiés à son travail ou sa parentalité, elle adore nager, manger et a récemment commencé à jouer à Zelda: Breath of the Wild avec son fils.

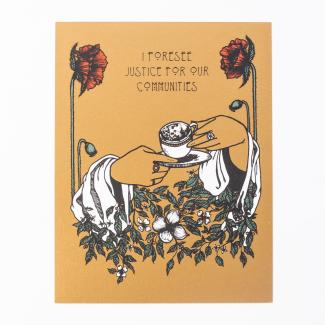

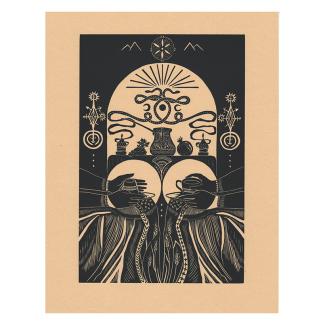

La tasséomancie est une méthode de divination qui interprète les motifs dans les feuilles de thé et/ou le marc de café. Il s’agit d’une pratique qui se transmet par les femmes de mon côté arménien et qui m’a été enseignée par ma mère, qui elle-même l’a apprise de sa mère, et ainsi de suite. Lorsque je regardais ma grand-mère lire le marc de café du café arménien préparé pour la famille et les amis, je remarquais que, souvent, elle voyait ce qu'elle avait envie de dire. Ces gravures disent certaines des choses que j’ai envie de voir dans le monde ; j'espère que vous aussi.

Cette gravure célèbre la résilience, le sacrifice et la force des combattant·e·s de la liberté de l’Asie du Sud-Ouest et de l’Afrique du Nord à travers l'histoire et la solidarité qui existe. Elle a été inspirée à l'origine par un article que j'ai lu sur une exposition organisée à Tatvan, un district de Bitlis, qui mettait en lumière la présence arménienne dans la région. Mes ancêtres sont originaires de Bitlis, se situant aujourd'hui sur le territoire de la Turquie actuelle.

La tasséomancie (la lecture du marc de café) est une pratique culturelle utilisée par les femmes arméniennes depuis des siècles pour se parler entre elles et les unes aux autres, un langage codé permettant d'entamer des conversations, d'établir des relations et de tisser des liens.

![]Ali Chavez Leeds portrait](/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2021-10/portrait.jpeg?itok=0yU3PqLe)

Nombre d’hommes qui partagent notre engagement vis-à-vis du féminisme et des droits humains des femmes sont membres de l’AWID.

|

Hind et Hind étaient le premier couple queer documenté dans l’histoire arabe. Dans le monde d’aujourd’hui, iel est un·e artiste queer du Liban. |

À l’âge de six ans, j’appris que mon grand-père avait un cinéma. Ma mère me raconta comment il l’avait ouvert au début des années 1960, quand elle avait également à peu près six ans. Elle se rappelait qu’il avait projeté La Mélodie du bonheur le soir de l’ouverture.

Je passais au cinéma tous les week-ends et regardais mon grand-père jouer au backgammon avec ses amis. Je ne savais pas qu’il vivait là, dans une pièce située juste en dessous de la cabine de projection. J’appris plus tard qu’il y avait emménagé à la suite de la séparation d’avec grand-mère, et de la fermeture du cinéma dans les années 1990, peu après la fin de la guerre civile libanaise.

Pendant des années et jusqu’à son décès, je voyais généralement mon grand-père jouer au backgammon à l’accueil du cinéma, qui n’était plus du tout entretenu. Ces scènes à répétition sont mes seuls souvenirs de lui. Je n’ai jamais vraiment appris à le connaître – on ne parlait jamais de cinéma, malgré qu’il ait passé tout son temps dans un cinéma en déperdition. Je ne lui ai jamais demandé ce que ça faisait de vivre dans un lieu comme celui-là. Il est mort quand j’avais 12 ans, le soir de Noël, d’une chute dans l’escalier en colimaçon qui montait jusqu’à la cabine de projection. C’est presque poétique qu’il soit mort en mouvement, dans une maison où les images en mouvement sont perpétuellement suspendues dans le temps.

Au printemps 2020, mon cousin m’a appelée pour me dire qu’il avait nettoyé le cinéma de mon grand-père et me demandait de le retrouver là-bas. Tous les deux, nous avions toujours rêvé de remettre le cinéma sur pied. J’arrivai sur place avant lui. À la réception, des cadres d’affiches étaient toujours accrochés aux murs… mais les affiches avaient disparu. Je savais qu’il devait rester des souches de places de ciné quelque part. Je les ai toutes trouvées dans une petite boîte en fer, sur une étagère derrière le bureau de l’accueil, et j’en ai profité pour en glisser quelques-unes dans ma poche.

Je commençai à me promener dans le ciné. Sur la scène principale, l’écran de projection était plutôt sale et quelque peu abîmé sur les côtés. Je passai mon index sur l’écran pour enlever une couche de poussière, et remarquai qu’il était toujours bien blanc en dessous. La toile semblait également en bon état. Je levai la tête pour voir si les rideaux de ma grand-mère, faits de satin blanc et arborant un petit emblème en lisière à l’effigie du cinéma, étaient toujours en place. Dans la pièce, il y avait une salle basse, une salle principale et un balcon. Les chaises semblaient vraiment très usées.

Je remarquai le projecteur qui dépassait d’une petite fenêtre à l’extrémité des places au balcon. Je gravis les marches en colimaçon jusqu’à la cabine de projection.

La pièce était sombre mais une source de lumière provenant des fenêtres poussiéreuses tombait sur une pile de bobines de films dans un coin. Des bandes de celluloïde sans vie gisaient emmêlées au pied du projecteur. Les bobines poussiéreuses étaient toutes des westerns, des films de Bollywood et de science-fiction, avec des titres horribles comme La Météorite qui détruisit la Terre, ou d’autres du même genre. Certaines d’entre elles attirèrent mon attention, et notamment de petites bandes de pellicule. Une par une, les bandes montraient différentes scènes de baisers, des danses suggestives, une vague scène de rassemblement, un gros plan d’une femme allongée bouche ouverte, le générique de début d’un film de Bollywood, et une étiquette « Actuellement à l’affiche » répétée sur plusieurs images.

Les génériques des films de Bollywood me rappelaient ma mère. Elle me racontait qu’on distribuait des mouchoirs aux spectateurs et spectatrices à la fin des projections. Je conservai les bandes avec les scènes de baisers et de danses suggestives, supposant qu’elles avaient été coupées pour des raisons de censure. Le gros plan sur la femme me rappela un extrait du film Visible Man de Béla Balázs, ou The Culture of Film, The Spirit of Film ou encore The Theory of the Film. Mon grand-père disait que les gros plans dans un film étaient comme un

soliloque silencieux, dans lequel un visage peut parler avec des nuances de sens les plus subtiles, sans sembler artificielles ni rappeler la distance des spectateurs. Dans ce monologue silencieux, l’âme humaine solitaire peut trouver une langue plus candide et désinhibée que tout soliloque parlé, car elle s’exprime instinctivement, subconsciemment.

Balázs décrivait surtout les gros plans de Jeanne dans le film muet La Passion de Jeanne d’Arc. Il remarquait combien « … dans le (cinéma) muet, l’expression faciale, isolée de son environnement, semble pénétrer une étrange nouvelle dimension de l’âme ».

J’examinai plus précisément la bande de pellicule. La femme semblait morte, son visage semblable à un masque. Cela me fit penser à l’Ophélie du peintre John Everett Millais. Dans son livre On Photography, Susan Sontag dit que la photographie est « une trace, quelque chose de marqué directement sur la bobine, comme une empreinte ou un masque mortuaire ». Ces masques mortuaires sont comme une présence qui rappelle une absence.

Je me souviens de ma rencontre avec un discours sur la mort et la photographie dans le film The Machine that Kills Bad People de Roberto Rossellini, tombé dans l’oubli. Dans ce film, un cameraman prend des photos de gens, qui sont alors figés, puis suspendus dans le temps. Le critique de cinéma français André Bazin disait que la photographie capture les corps hors du flux de l’amour et les conserve en les embaumant. Il décrivait cette momification photographique comme étant « la préservation de la vie par une représentation de la vie ».

Cette cabine de projection, sa disposition et toutes les choses qui semblaient avoir été déplacées, y compris les bandes de pellicules sur le sol, tout ce sur quoi mon grand-père avait laissé sa marque – je voulais absolument tout protéger.

Sous les bandes de pellicule reposait une bobine de film poussiéreuse intacte. On aurait dit que quelqu’un avait regardé le film en faisant dérouler la pellicule à la main. C’est à ce moment que mon cousin arriva en haut de l’escalier en colimaçon et me trouva en train de l’examiner. Se frottant le menton du bout des doigts, de manière très factuelle, il me dit : « Tu as trouvé le porno ».

J’observai la bande de film dans ma main et réalisai que ce n’était pas une scène de décès. La bande avait été coupée de la bobine d’un porno. La femme gémissait d’extase. Les gros plans servent à communiquer des sentiments d’intensité, d’extase, mais je n’avais jamais vraiment utilisé les théories de Balázs pour décrire une scène porno. Il écrivait « le paroxysme dramatique entre deux personnes sera toujours présenté comme un dialogue d’expression faciale en gros plan ». Je fourrai les bandes de films dans ma poche et donnai à la femme le nom d’Ishtar. Elle vit dans mon portefeuille depuis. Il semble étrange de comparer la représentation détaillée des peurs et du courage de Jeanne avec l’expression faciale orgasmique d’Ishtar.

D’après mon cousin, le frère de mon grand-père attendait que ce dernier ait quitté le cinéma et, au lieu de le fermer, il invitait ses amis à des projections privées. Je n’en pensais pas grand-chose. C’était une pratique courante, surtout pendant et après la guerre civile au Liban. Après la guerre, il y avait des téléviseurs dans presque tous les foyers libanais. Je me souviens même en avoir un dans ma chambre à la fin des années 1990, quand j’avais à peu près six ans. On m’avait dit que c’était courant d’acheter des films porno en cassette VHS à l’époque. Mohammed Soueid, un écrivain et réalisateur libanais, m’a dit un jour que les cinémas projetaient des films d’art et d’essai et de pornographie de la moitié des années 1980 à la moitié des années 1990, pour survivre. J’ai aussi entendu dire que les projectionnistes découpaient les bobines de films porno pour modifier les montages et pouvoir projeter quelque chose de différent chaque soir. Les gens sont finalement restés confortablement chez eux à regarder des cassettes VHS sur leur téléviseur, et les cinémas ont commencé à décliner.

Mon cousin redescendit pour consulter les archives administratives dans le bureau.

Je restai dans la cabine et commençai à faire glisser la bande entre mon index et mon majeur, la relevant avec les pouces pour faire lentement défiler les images entre mes mains. Je levai les mains pour capter la lumière de la fenêtre poussiéreuse et plissai les yeux pour tenter de deviner ce que cachaient les vignettes monochromes. Dans cette série d’images figurait un gros plan exagéré d’une bite plantée dans un vagin. L’image se répétait sur plusieurs cadres, jusqu’à ce que j’arrive à un nœud dans la bande, et que j’imagine le reste.

Hank exhibe son érection devant Veronika, couchée sur un lit à côté d’un faux secrétaire Louis XIV. Elle se lève lentement et fait glisser la fine bretelle de sa nuisette transparente de son épaule gauche. Hank dénoue sa robe de voile, la retourne, lui donne une claque sur les fesses et la pousse contre le secrétaire. Il enfonce sa bite dans sa chatte de manière répétée, alors que l’arrière du meuble frappe contre le mur tapissé.

Je fais toujours attention aux décorations intérieures depuis que mon enseignante en Études des femmes dans le porno m’a dit que les plus grandes archives de porno d’Amérique du Nord sont utilisées, de manière intéressante, pour examiner le mobilier de la classe moyenne de l’époque. Donc, alors que Veronika se penche et se fait prendre par derrière par Hank, une assistante en recherche universitaire pourrait tout aussi bien tenter de deviner le design du motif doré sur le secrétaire, ou étudier le relief rococo d’une chaise en bois dans un coin.

Pendant un moment, la cabine est devenue un espace d’imagination sexuelle féminine, perturbant un espace généralement promis à la liberté de la sexualité masculine. J’étais sûre que seuls les hommes pouvaient accéder aux cinémas qui diffusaient des films porno. La bobine de film était trop emmêlée pour pouvoir être démêlée dans une cabine de projection où la poussière s’accumulait depuis une décennie, donc je la fourrai dans mon sac de sport et sortis du cinéma.

Je ne sais pas ce qui m’a pris, mais je me suis sentie obligée de la garder. Je voulais ressentir l’excitation de garder quelque chose de mystérieux, quelque chose de non orthodoxe. Dans mon esprit, j’étais sûre que les gens savaient que je cachais quelque chose pendant que je descendais la rue. J’étais prise d’un sentiment de culpabilité mêlée de plaisir. Je me sentais perverse.

J’entrai dans la maison, préoccupée par le fait d’avoir une bobine de porno dans mon sac de sport et le fil de mes pensées qui s’était déroulé sur la route du retour à la maison. Je me dirigeai immédiatement vers ma chambre. Dans un coin un peu éloigné de mon esprit, je me suis rappelée que derrière mon mur se trouvait la chambre de Layla. Elle n’était probablement pas à la maison, mais la possibilité d’être entendue m’excitait. Je fermai la porte de ma chambre et sortis la bobine du film d’Ishtar.

Je l’imaginais habillée d’une légère robe en voile verte, dansant de manière suggestive devant moi, balançant ses hanches et me souriant du regard. Je m’allongeai sur mon lit et glissai mes doigts dans ma culotte. Soulevant mes hanches, je fis descendre ma main entre mes cuisses pour les écarter et glisser deux doigts à l’intérieur. Je me tendis en caressant mes plis chauds. Je gémis avant même de pouvoir m’arrêter. Je haletai et remuai mes reins. Les rayons de soleil qui entraient par la fenêtre me plaquaient des baisers sur la peau sans le vouloir. Je retenais mon souffle et mes membres tremblaient. J’avalai un cri et reposai à plat sur le matelas.

Quand j’étais en premier cycle à l’université, je suivais un cours d’Introduction au cinéma et la professeure, Erika Balsom, avait prévu une projection du Variety de Bette Gordon. J’étais excitée à l’idée de regarder le premier film de la productrice Christine Vachon, avant qu’elle ne se mette à produire des films qui font maintenant partie du mouvement du Nouveau cinéma queer. Variety était décrit comme un film féministe sur Christine, une femme qui commence à travailler à la billetterie d’un cinéma porno de New York appelé The Variety Theater. Christine peut entendre le son des films au cinéma, mais ne pénètre jamais dans les salles. Elle finit par s’intéresser à un client régulier, qu’elle observe de près. Elle le suit dans une boutique pour adultes où elle se tient à l’écart et feuillette des magazines pour adultes pour la toute première fois.

Le voyeurisme de Christine est affiché de différentes manières tout au long du film. Le script est également très chargé et contient des monologues érotiques qui seraient aujourd’hui considérés obscènes ou vulgaires.

Dans une scène qui se déroule dans une salle de jeux, elle lit de la littérature érotique à son copain. La caméra fait des allers-retours entre des gros plans des fesses de son copain Marc qui joue au flipper, faisant des mouvements de va-et-vient avec ses hanches contre le flipper, et un gros plan du visage de Christine qui lui récite son monologue.

« Sky fait du stop et est pris par une femme qui conduit une camionnette. Il est tard et il a besoin d’un endroit où dormir, elle lui propose donc de dormir chez elle.

Elle lui montre sa chambre et lui propose un verre. Ils boivent en discutant, puis décident d’aller se coucher. Ne parvenant pas à dormir, il remet son pantalon et traverse le hall jusqu’au salon. Il s’arrête avant de pouvoir être vu, mais il peut voir la scène. La femme est allongée nue sur la table basse, dont seules les jambes dépassent. Tout son corps est d’une blancheur excitante, comme s’il n’avait jamais été exposé au soleil. Ses mamelons sont d’un rose brillant, en feu, presque des néons. Ses lèvres sont entrouvertes. Sa longue chevelure de couleur châtain touche le sol; au bout de ses bras tendus, ses doigts caressent l’air. Son corps huilé est tout en rondeurs, sans angle ni os saillants. Glissant sur sa poitrine, un gros serpent entoure un de ses seins et descend contre le second. La langue du serpent lui lèche la chatte, si ouverte, si rouge dans la lumière de la lampe. Chaud et confus, l’homme retourne à sa chambre et, avec beaucoup de difficulté, parvient à s’endormir. Le lendemain matin, autour d’un bol de fraises, la femme lui demande de rester une autre nuit. Une fois encore, il ne parvient pas à dormir […] »

Quand j’avais 23 ans, Lynn, la fille de mon cours de cinéma avec qui je sortais, m’a prise par surprise en m’emmenant regarder des court-métrages érotiques le jour de la Saint-Valentin. L’événement avait lieu au Mayfair Theater, un vieux cinéma indépendant. L’architecture du cinéma rappelait les Nickelodéons d’Amérique du Nord, mais en plus vieillot. Ses balcons étaient décorés avec des cartons de Swamp Thing et d’Alien en taille réelle.

Cette année-là, le jury du festival était présidé par la star de cinéma pour adultes Kacie May, et le programme composé de court-métrages d’une heure et demie. Le contenu allait de courts-métrages soft sans machisme à des films scato fétichistes. Nous avons regardé quelques minutes de ce qui semblait être un porno hétérosexuel soft. Le film suivait un couple qui commence à faire l’amour dans un salon moderne, puis passe à la chambre. Il s’agissait surtout de scènes des deux en train de s’embrasser, se toucher et faire l’amour en position du missionnaire. Puis une femme avec un bob châtain entre dans leur lit, se léchant le dos de la main à petits coups de langue. Elle miaule et grimpe sur le couple, qui ne semblait pas y faire attention. Le couple continue à faire l’amour. Elle va alors jusqu’à la cuisine, ramasse son bol vide avec les dents et le dépose sur un coussin. Elle continue à faire des aller-retours jusqu’au couple pendant tout le reste du film. Cela semblait plutôt absurde. J’ai commencé à rire, mais Lynn avait l’air un peu mal à l’aise. J’ai alors regardé sur notre gauche et vu d’autres spectateurs et spectatrices se passer des bières et se gaver de pop-corn, tout en riant hystériquement. Leur rire ininterrompu et leurs commentaires à haute voix donnèrent le ton du festival. Regarder les spectatrices et les spectateurs est devenu plus intéressant que de regarder les films érotiques. Le Mayfair Theater projetait souvent des films culte, et regarder des films culte est une expérience de communion.

Ce n’est pas exactement la manière dont j’imaginais que l’oncle de ma mère regardait du porno au cinéma de mon grand-père. Les cinémas projetaient de manière évidente des films porno à l’époque, mais je ne pouvais imaginer cela se dérouler dans la ville de naissance de ma mère. Je l’imaginais regarder le film depuis le projecteur dans la cabine afin de pouvoir rapidement arrêter la projection en cas d’arrivée inopinée d’autres personnes. Ses amis prenaient place au balcon à l’arrière. Personne ne pouvait entrer à moins d’avoir la clé, donc ils étaient en sécurité. Ils devaient penser à tout. C’était un quartier chrétien conservateur et ils ne voulaient surtout pas causer d’ennuis. Ils étaient probablement dépassés par des sentiments d’excitation et de culpabilité. Les voix fortes de plaisanteries homoérotiques se mélangeaient à des gémissements et des râles, mais ils se rappelaient mutuellement de baisser le ton toutes les quelques minutes. Ils se relayaient à la fenêtre pour vérifier que les bruits ne pouvaient pas interpeller les voisins. Ils éteignaient parfois les haut-parleurs et regardaient sans le son.

Après une manifestation politique en 2019, je suis tombée sur un bouquiniste sur la rue Riad El Solh, près de la Place des martyrs dans le centre de Beyrouth. Au bout d’une des tables, passés les exemplaires d’Hugo et de Beauvoir, je trouvai une pile de romans érotiques et de magazines pour adultes. C’étaient des traductions de publications occidentales. J’en pris une vraiment au hasard; tout ce que je voulais, c’était détenir un exemplaire, juste pour le frisson. J’ai cherché celui avec la couverture la plus artistique.

En me rendant ma monnaie, le vendeur me demanda : « Je ne t’ai pas déjà vue quelque part? ». Il se mit à observer ma poitrine, descendant le regard plus bas. Il supposait probablement que je travaillais dans l’industrie du sexe ou du porno. Je le regardai bien dans les yeux et lui répondis que « Non ». Je fis demi-tour, prête à m’éloigner avec mon magazine. Il m’arrêta alors pour me dire qu’il avait beaucoup d’archives dans son sous-sol, et qu’il vendait régulièrement des collections et des publications de porno sur eBay, vers l’Europe et les États-Unis. J’aurais bien été intéressée à fouiller dans ses archives, mais je n’étais pas à l’aise et déclinai son offre. Je ne me sentais pas en sécurité. Je lui demandai où il trouvait ses romans. À ma grande surprise, ils étaient publiés au Liban.

En me dirigeant vers la statue de Riad El Solh, je parcourus la publication que j’avais achetée et trouvai le format du texte quelque peu démodé; les caractères de police étaient un peu flous, rendant le texte illisible. Les photographies à l’intérieur étaient faites de collages pornographiques aux couleurs passées. Ça paraissait assez cru; ça me plaisait. Le roman avait pour titre Les journaux intimes de Marcel.

La couverture était de manière évidente un découpage de magazines collés sur une feuille bleue. Sur l’image, une femme torse nu attrape la tête de son amant, enfonçant ses doigts dans ses cheveux, pendant qu’il lui embrasse le cou par derrière. La fermeture de sa jupe est entièrement descendue. Son amant à la main sur le bas de sa hanche droite. Sa main à elle est sur la sienne. Ses lèvres sont retroussées et entrouvertes, comme si elle gémissait de plaisir, ses cheveux blonds et raides à la mode des années 1970 descendant sur sa poitrine et couvrant partiellement ses mamelons.

J’ouvris la première page. La préface indiquait

ce qui se traduit par

« Désir

et débauche »

ou par

« Désir

et perversion »

Je lus le premier chapitre et réalisai que la personne qui avait traduit le texte avait changé le prénom du personnage principal en Fouad, un prénom arabe. Je supposai que l’idée était que le lectorat masculin libanais s’identifie à l’histoire. En continuant ma lecture, je réalisai que toutes ses amantes portaient des noms étrangers comme Hanna, Marla, Marcel, Marta.

Je réalisai à la page 27, chapitre quatre, que Marcel était un des amants de Fouad.

La scène avait lieu dans un cinéma. Les cinémas étaient souvent des espaces de liberté sexuelle en Amérique du Nord, et particulièrement depuis les années 1970, suite à la révolution sexuelle.

Je supposais également que tous les noms étrangers avaient été conservés pour donner une touche exotique au texte et le rendre moins tabou. La pornographie et l’érotisme étaient attribués à Hollywood, bien que le monde arabe ait de tout temps produit des textes érotiques. L’érotisme est devenu tabou, et la seule manière d’en produire sans danger est de le commercialiser comme un produit étranger, exotique.

Il est intéressant de noter comment l’exotique couvre l’érotique. La différence entre les deux adjectifs remonte à leur étymologie grecque respective : exotique vient de exo, « extérieur », qui signifie également autre, étranger; tandis qu’érotique est dérivé d’Éros, le dieu de l’amour sexuel. Donc, ce qui est exotique est mystérieux étranger – et ce qui est érotique est sexy.

Au Liban, la distinction entre l’exotique et l’érotique au cinéma est très ténue, tout comme la frontière entre films d’art et films porno. En 2015, lors d’une conversation avec la réalisatrice Jocelyne Saab dans un restaurant vietnamien de Paris, j’appris qu’elle avait dû tourner son film Dunia une deuxième fois pour modifier le dialecte égyptien en dialecte libanais. Elle me dit que ses acteurs et actrices étaient égyptiennes et égyptiens, et qu’elle n’était pas très stricte quant au script. Elle n’avait cependant pas le droit d’utiliser le dialecte égyptien. Le film devait être en libanais parce que les producteurs s’inquiétaient des scènes érotiques un peu limites dans le film. Ils en ont donc fait un film étranger.

Conférence internationale de suivi sur le financement du développement, Doha, Qatar

par Marianne Mesfin Asfaw

J’ai de nombreux souvenirs émotifs de mon aventure vers le féminisme, mais un en particulier me vient à l’esprit. Je suis alors en études supérieures, à une conférence dans le cadre d’un cours sur la théorie féministe. La conférence porte sur le féminisme africain et la professeure nous parle de l’histoire du panafricanisme et explique en quoi ce mouvement est patriarcal, centré sur les hommes, et comment les universitaires panafricanistes perpétuent l’effacement des femmes africaines. Elle commente la manière dont les contributions des Africaines aux luttes anticoloniales et décoloniales sur le continent ne sont que rarement, voire jamais l’objet de discussions et que l’on ne crédite que rarement les autrices. Nous lisons alors des textes sur des universitaires africaines féministes qui remettent en question cet effacement et mettent en lumière les récits de mouvements et efforts de résistance menés par des Africaines. Cela semble naïf, mais ce qui me paraissait le plus frappant était que l’on puisse juxtaposer les termes « africaine » et « féministe ». Et également que nous étions très nombreuses dans les différents coins du continent à nous débattre avec une histoire, des politiques et des normes sociétales compliquées, que nous envisagions cependant toutes selon le prisme du féminisme. Je suis sortie de cette conférence à la fois émue et complètement chamboulée. Trois de mes amies (toutes féministes africaines) et moi-même sommes sorties discuter du contenu de ce que nous venions d’entendre. Nous étions ébahies par l’excellence de la conférence et du contenu mais, plus que tout encore, nous nous sentions véritablement vues. Et c’est cette sensation qui m’est restée.

Tomber en amour avec le féminisme était époustouflant. C’était comme de finalement pouvoir parler à un coup de cœur de longue date, et de se rendre compte qu’on lui plaît aussi. Je parle de coup de cœur parce qu’au lycée je me disais féministe, tout en sentant que je n’en savais pas assez. Y avait-il une bonne manière d’être féministe? Et si je ne m’y prenais pas bien? Ma première conférence en Études féministes a répondu à toutes ces questions. C’était génial d’apprendre toutes ces histoires de résistance féministe et de démantèlement du patriarcat. Je sentais que je m’affirmais et que j’étais validée, mais je sentais également qu’il manquait quelque chose.

Approfondir ma relation avec le féminisme dans une institution universitaire où la majorité des élèves et du corps enseignant étaient blancs signifiait que pendant ces premières années, nous ne discutions que rarement de la place de la race ou du dénigrement des Noir·es dans les mouvements féministes traditionnels. Dans la plupart des cours, il y avait peut-être une semaine, ou pire une seule séance qui portait sur la race et nous lisions alors généralement un texte de bell hooks ou de Kimberly Crenshaw sur l’intersectionnalité, et peut-être un autre de Patricia Hill Collins. Et la semaine suivante, nous continuions à botter le sujet en touche. Je gérais cette situation en incluant la race et le féminisme noir dans presque tous mes travaux, en écrivant sur les cheveux des Noir·es et la politique de respectabilité, sur l’hypersexualisation du corps des femmes noires, et bien plus encore. Avec le temps, j’ai pris conscience que je tentais de combler une lacune, sans toutefois saisir laquelle.