Rosalinda Pérez

Alors que le capitalisme hétéropatriarcal s’acharne à nous contraindre au consumérisme et à la conformité, nous constatons que nos luttes sont cloisonnées et séparées par des frontières aussi bien physiques que virtuelles.

Avec les défis supplémentaires d’une pandémie mondiale à surmonter, cette stratégie du « diviser pour mieux régner » a favorisé l’expansion de l’exploitation dans de nombreux domaines.

Malgré tout, du 1er au 30 septembre 2021, le festival Crear | Résister | Transform : un festival dédié aux mouvements féministes ! de l’AWID nous a emmené·e·s à la découverte de ce que cela signifiait d’incarner nos réalités dans des espaces virtuels. Lors du festival, des activistes féministes du monde entier se sont réuni·e·s non seulement pour partager des expériences de libertés, de résistances et de solidarités transfrontalières durement gagnées, mais aussi pour exprimer ce à quoi pourrait ressembler une forme transnationale d’unité.

C’est précisément cette unité qui a le potentiel de dépasser les frontières, permettant de tisser une vision de l’avenir qui est transformatrice parce qu’abolitionniste et anticapitaliste. À travers des infrastructures numériques que nous avons investies avec notre queerness, notre résistance et nos imaginaires, le festival a présenté un moyen de se détourner des systèmes qui nous rendent complices de l’oppression des autres et de nous-mêmes.

Si Audre Lorde nous a appris que « les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître », Sara Ahmed nous a montré en revanche que nous pouvons en faire mauvais usage. Le fait d’avoir à créer un espace de rassemblement, en dépit de toutes les autres contraintes pesant sur nos emplois du temps, nous a permis d’imaginer une façon de rompre avec la réalité du capitalisme hétéropatriarcal.

Maintenant, si nous comprenons le rassemblement comme une forme de plaisir, il devient alors possible de faire le lien entre le plaisir transgressif et la résistance transnationale/transdigitale; entre les types de plaisir qui bousculent les frontières d’une part, et la queerness, la théâtralité, la lutte pour la terre et les autochtones, l’anticapitalisme et l’organisation anticoloniale d’autre part.

La présente édition a tenté de donner une idée de la manière dont l’exercice de rassemblement du festival a revêtu de multiples formes et imaginations. Au-delà des collaborations directes avec certain·e·s de ses orateurices et rêveur·se·s, nous avons fait appel à une pléthore d’autres voix du Sud mondial pour aborder plusieurs de ces sujets et thématiques. Vous trouverez ci-dessous une carte de certains des panels du festival qui nous ont le plus inspiré·e·s.

Prenons notre temps. Les orgasmes, comme la constitution des mouvements féministes, prennent du temps, de l’énergie et un peu de créativité.

.

Cette édition du journal, en partenariat avec Kohl : a Journal for Body and Gender Research (Kohl : une revue pour la recherche sur le corps et le genre) explorera les solutions, propositions et réalités féministes afin de transformer notre monde actuel, nos corps et nos sexualités.

Contenu lié

AWID (L'hommage originel de African Women's Development Fund): En mémoire d'une guerrière : Prudence Mabele

Voulez-vous vous inspirer des stratégies de résistance créatives des féministes du monde entier ? Souhaitez-vous découvrir des initiatives féministes qui nous montrent comment nous pouvons tou.te.s vivre dans un monde plus juste ? Voulez-vous en savoir plus sur les modèles de soins et de guérison féministes à apporter à votre propre communauté ? Est-ce un oui retentissant que nous entendons ? OUI!

Alors consultez Crear | Résister | Transform : un festival pour les mouvements féministes. Ce festival s'est déroulé virtuellement tout au long du mois de septembre 2021 sur toutes les plateformes de l'AWID, et vous pouvez désormais en faire l'expérience à votre rythme.

Les sessions ci-dessous sont pour vous et tou.te.s les incroyables militant.e.s féministes et de justice sociale que vous connaissez. Rassemblons-nous pour partager nos stratégies de résistance, co-créer de la magie féministe et transformer ce monde ensemble.

Les exposant.e.s ont participé en parlant leur langue préférée et à AWID, nous avons inclus des sous-titres sur les vidéos pour votre accessibilité.

Source: Censo De População de Rua, Prefeitura de São Paulo

|

Bâtiments abandonnés/vacants |

|

||

Personnes vivant dans la rue |

||||

|

31,000 |

40.000 |

Marielle était une femme politique brésilienne, féministe lesbienne et militante des droits humains.

Marielle était une critique virulente de la brutalité policière et des exécutions extrajudiciaires. Sa politique, ouvertement féministe, centrée sur les personnes noires et les favelas était une source d’espoir pour les groupes marginalisés de Rio de Janeiro, actuellement gouvernée par un gouvernement conservateur et un maire évangélique.

Le 14 mars 2018, après avoir prononcé un discours à Rio de Janeiro, Marielle Franco et son chauffeur ont été assassinés, abattus par balles. Suite à la nouvelle de leur mort, les foules sont descendues dans les rues en criant « Marielle presente! » (Marielle est ici !) et ont exigé que justice soit faite.

En savoir plus sur Marielle et la situation au Brésil

|

|

|

|

|

|

|

|

Des militants de Metzineres en action |

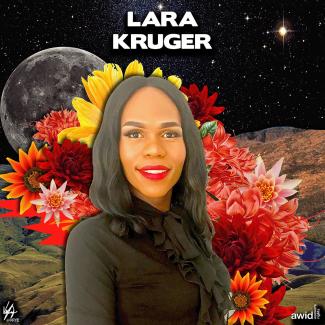

Lara était une DJ bien connue et appréciée de la Motsweding, une radio FM d’Afrique du Sud.

Lara a été l’un des premières animatrices ouvertement transgenre d’une radio grand public. Elle a œuvré sans relâche pour que lumière soit faite sur les questions LGBTI.

L’activisme de Lara a commencé très tôt, alors qu’elle revendiquait son droit de s’habiller et de se comporter afin de se sentir à l’aise auprès des membres de sa communauté qui ne comprenaient pas encore ce que signifiait être transgenre.

NOUS SOMMES LA SOLUTION

Samira était une activiste syrienne sous le régime de Bachar al-Asad.

Dès son plus jeune âge, Samira s'est opposée à toutes les formes de despotisme et en particulier au régime autoritaire dans lequel elle vivait. Samira a été kidnappée en 2013 avec trois autres activistes de premier plan. Elle aurait été enlevée au Centre de documentation sur les violations à Douma, une ville située en périphérie rurale de Damas.

Le principal suspect associé à sa disparition est le groupe rebelle syrien Jaych al-Islam (l'armée de l'islam), qui nie son implication. Aucune enquête officielle n’a été ouverte sur la disparition de Samira et elle n’a plus donné de nouvelles depuis lors. Samira était attachée à son pays et refusait de quitter la Syrie tant qu'elle estimait que son rôle en faveur de l'émancipation des femmes et la documentation des crimes était utile et nécessaire.