Isabel Martinez Martinez

Partout sur la planète, les défenseur·e·s féministes, des droits des femmes et de la justice de genre remettent en question les programmes des acteurs fascistes et fondamentalistes. Ces forces opprimantes prennent pour cibles les femmes, les personnes non conformes dans leur identité de genre, leur expression et/ou orientation sexuelle, ainsi que d’autres communautés opprimées.

Les idéologies discriminatoires sapent et s’emparent de nos systèmes et normes en termes de droits humains de manière à ce que seuls certains groupes aient l’exclusivité des droits. Face à cela, l’initiative Promotion des droits universels et de la justice (Advancing Universal Rights and Justice, AURJ) s’attache à promouvoir l’universalité des droits - le principe fondamental selon lequel les droits humains sont le bien de chaque être humain, quelle que soit son identité, et ce sans exception.

Nous créons un espace pour permettre aux mouvements et à nos allié·e·s féministes, en faveur des droits humains et de la justice de genre de se reconnaître, d’élaborer des stratégies et de recourir à des actions collectives afin de contrecarrer l’influence et l’impact des acteurs anti-droits. Nous cherchons également à faire avancer les cadres, les normes et les propositions féministes et relatifs aux droits des femmes, ainsi qu’à protéger et promouvoir l’universalité des droits.

Enrichir nos connaissances : Dans le cadre du rôle de premier plan que nous assurons sur la plateforme collaborative, l’Observatoire de l'universalité des droits (Observatory on the Universality of Rights, OURs), l’AWID soutient les mouvements féministes, en faveur des droits des femmes et de la justice de genre en diffusant et vulgarisant des connaissances et des messages clés concernant les acteurs anti-droits, leurs stratégies et leur impact au sein des organismes internationaux de protection des droits humains.

Promouvoir des programmes féministes : Nous faisons des alliances avec des partenaires au sein d’espaces internationaux dédiés aux droits humains, notamment le Conseil des droits de l’homme, la Commission de la population et du développement, la Commission de la condition de la femme et l’Assemblée générale de l’ONU.

Créer et élargir les alternatives : Nous impliquons nos membres afin de garantir que les engagements, les résolutions et les normes à l’échelle internationale sont reflétées et réintroduites dans l’organisation d’autres espaces à l’échelle locale, nationale et régionale.

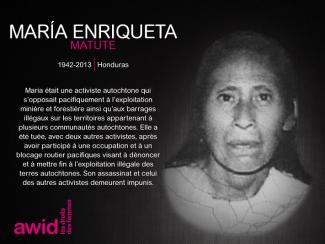

Mobiliser des actions solidaires : Nous agissons aux côtés de défenseuses des droits humains (women human rights defenders, WHRD), y compris de défenseur·e·s trans et intersexes et de jeunes féministes, et oeuvrons à contester les fondamentalismes et les fascismes tout en attirant l’attention sur les situations à risque.

Et si nous ré-imaginons différentes manières de prendre soin de nos communautés?

Et si l'économie n'était pas basée sur le profit d’une petite élite mais sur notre bien-être individuel et collectif, et celui de la Nature?

Les histoires que vous allez découvrir portent sur les collectifs créés par et pour les personnes historiquement et actuellement exclues, privées de leurs droits et déshumanisées par l'État et la société.

Voici les histoires des féministes qui centrent les soins dans l’économie.

(« main échangée »)

Terme des communautés noires du Cauca du Nord pour la minga, le travail collaboratif dans les fermes, basé sur l'entraide et la solidarité.

« Les savoirs et pratiques indigènes ont toujours soutenu la souveraineté alimentaire, et ce savoir-faire est entre les mains des femmes [...] L'écoféminisme pour moi, c'est le respect de tout ce que nous avons autour de nous » -

"Nous savons que tout est contre nous et il y a très peu de chances de changer cela. Mais nous croyons en l'intervention et je pense que nous avons une opportunité et nous devrions l'utiliser. C'est pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons. Nous sommes prêt·e·s à pousser pour des choses inouïes."

Sopo Japaridze dans OpenDemocracy

Photo @სოლიდარობის ქსელი / Solidarity Network

Linda Porn est une autre héroïne de l'organisation syndicale féministe et de l'activisme des travailleur·euses du sexe au niveau national (en Espagne) et transnational.

Originaire du Mexique, elle vit en Espagne depuis les années 2000. Elle est travailleuse du sexe, militante, mère célibataire et artiste multidisciplinaire.

Puisant dans ces différentes identités, elle utilise la performance, l'art vidéo et le théâtre pour rendre visibles les luttes aux intersections du transféminisme, du travail du sexe, de la migration, du colonialisme et de la maternité. Elle combine l'art et le travail du sexe tout en prenant soin de sa fille en tant que mère célibataire.

Linda appartient également à des groupes de travailleur·euses du sexe qui luttent pour leurs droits, comme le syndicat OTRAS et CATS Murcia. Elle a également cofondé le groupe 'Madrecitas' - qui rend visible et dénonce la violence institutionnelle raciste contre les familles migrantes. Violence à laquelle elle et sa fille ont été soumises en tant que travailleuse du sexe et mère célibataire migrante.

Ne ratez pas son travail artistique ici!

Devenez membre de l'AWID et participez à notre prochain événement "Forum Dreaming" le 20 juin.

Nous sommes en communication avec les rassemblements régionaux et thématiques ainsi que les rencontres entre bailleurs de fonds prévus pour 2023-2024, afin d'assurer le bon déroulement des conversations et des connexions. Si vous organisez un événement et souhaitez le mettre en relation avec le Forum de l'AWID, n'hésitez pas à prendre contact avec nous !

La date limite pour proposer une activité est prolongée jusqu'au 1er février 2024

Dans l'esprit du thème du Forum, nous vous invitons à proposer une diversité de sujets et de formats d'ateliers qui :

✉️ Sur invitation uniquement

📅Mardi 12 mars

🕒14 h - 15 h 30 HNE

Organisateur : Consortium de l'Observatoire sur l'universalité des droits (OURs)

🏢Blue Gallery, 222 E 46th St, New York

Dans le monde entier, les mouvements féministes, de défense des droits des femmes, pour la justice de genre, pour la défense des personnes LBTQI+ et les mouvements alliés vivent un moment critique, face à de puissantes remises en question de droits et libertés pourtant acquis.

Ces dernières années ont vu la rapide montée de l’autoritarisme, de la violente répression de la société civile et de la criminalisation des défenseur·ses des droits humains des femmes et des personnes de genre divers, l’escalade de guerres et de conflits dans plusieurs régions du monde, la perpétuation des injustices économiques et de crises conjuguant la santé, l’écologie et les changements climatiques.

Le financement extérieur inclut les subventions et autres formes de financement de la part de fondations philanthropiques, de gouvernements, de financeurs bilatéraux, multilatéraux ou d’entreprise et de donateur·rices individuel·les, qu’elles et ils soient de votre pays ou de l’étranger. Il exclut les ressources que les groupes, organisations et/ou mouvements génèrent de manière autonome (ressource en anglais), telles que les cotisations d’adhésion, contributions volontaires du personnel, de membres et/ou de soutiens, les collectes de fonds communautaires, les locations de salles et ventes de services. Les définitions des différents types de financement, ainsi que de courtes descriptions des différents bailleurs de fonds, sont incluses dans l’enquête pour une meilleure compréhension.

Tout à fait, ces questions sont facultatives, et nous reconnaissons votre droit à l’anonymat. Merci de répondre aux questions de l’enquête, peu importe votre décision quant à la mention du nom de votre groupe, organisation et/ou mouvement et de vos coordonnées.

#FreezeFascisms

Depuis l’adoption de la Déclaration et du programme d’action de Beijing il y a 30 ans, les groupes fascistes exercent un pouvoir et une influence croissantes dans les espaces multilatéraux, faisant reculer les acquis en matière d’égalité de genre et de protection des droits humains dans le monde.

À l’approche de la CSW69, nous co-organisons de courageuses initiatives horizontales, sur le terrain et en ligne, pour échanger des stratégies et bâtir un pouvoir féministe au-delà de Beijing+30. Notre présence collective perturbe les mécanismes d’exclusion des institutions dans ces espaces tout en soutenant les mouvements qui s’organisent autour d’alternatives féministes aux systèmes d’oppression.

Participez aux conversations du 10 au 21 mars 2025 pour, collectivement, faire de la CSW69 un espace de résistance et de solidarité.