En 2016, nous nous sommes réuni-e-s pour le 13e forum international de l’AWID, à Bahia au Brésil, qui a accueilli 1 800 participant-e-s venu-e-s de 120 pays et territoires à travers le monde. Le Forum a servi d’espace essentiel pour la mise en place de stratégies et la constitution d’alliances au sein des mouvements féministes et d’autres mouvement de justice.

Nous savons que les droits des femmes et les mouvements féministes sont des éléments moteurs pour l’instauration d’un changement transformateur durable. Au sein de nos mouvements, l’organisation, la résistance et la réponse au difficile contexte se précisent, et dans ce monde de plus en plus connecté, le potentiel des actions collectives de mouvements divers s’est fortement accru. C’est précisément là le travail essentiel que l’AWID cherche à amplifier et à soutenir.

Nous cherchons à informer et outiller les organisations et mouvements de droits des femmes afin de les aider à être en mesure de répondre aux opportunités qui se présentent et de contrecarrer les menaces. Nous appuyons une visibilité accrue et une meilleure compréhension des initiatives pour les droits des femmes et les menaces auxquelles elles font face, et nous oeuvrons également à influer sur les acteur-trice-s et les institutions qui façonnent le devenir des droits de la personne et du développement.

Ce que nous avons réalisé en 2016

Élargissement de la solidarité et actions conjointes de divers mouvements

Le 13e forum international innovant de l’AWID s’est tenu du 8 au 11 septembre 2016 à Bahia, au Brésil, sur le thème : « Horizons féministes ; Construire un

pouvoir collectif pour les droits et la justice ».

Bien qu’une grande partie de l’énergie de l’AWID ait été investie en 2016 dans la tenue du Forum, la réflexion et l’énergie de près de 500 partenaires, intervenant-e-s, animateur-trice-s, artivistes, facilitateur-trice-s, écrivain-e-s, innovateur-trice-s en TI, performeur-euse-s, dont beaucoup sont des meneur-euse-s dans leur domaine, ont été mises à profit. Et en reconnaissance du passé et du combat de Bahia, nous avons accueilli deux jours de Forum des Féminismes Noirs , à l’initiative d’un groupe de travail de féministes Noires du monde entier.

Des connaissances approfondies des problématiques et des stratégies

-

À propos du défi au pouvoir corporatif : Nous avons publié Contester le pouvoir corporatif : Les luttes pour les droits des femmes, la justice économique et la justice de genre avec le Solidarity Center, qui dévoile la portée et l’ampleur du pouvoir corporatif et souligne comment la collusion qu’entretiennent les entreprises nationales et transnationales avec les élites et autres puissant- e-s acteur-trice-s influence les vies des femmes et des peuples opprimés. Ce rapport présente des clés de stratégies de résistances, en soulignant cinq combats qui se sont saisis de la collaboration entre mouvements pour contester le pouvoir corporatif.

-

Sur les économies féministes : Nous avons publié Propositions féministes pour une économie juste avec le Centre pour le leadership mondial des femmes (CWGL en anglais) et le Réseau de Développement et de Communication des Femmes Africaines FEMNET.

-

Sur l’opposition aux fondamentalismes : Le Diable est dans les détails : à la croisée du développement, des droits des femmes et des fondamentalismes religieux détaille la façon dont les fondamentalismes religieux entravent le développement et les droits des femmes en particulier, et offre des recommandations aux acteur-trice-s du développement pour le renforcement des droits des femmes.

-

Sur le thème de l’activisme des jeunes féministes : Avec FRIDA, nous avons lancé Courageuses, créatives, résilientes : les organisations de jeunes féministes dans le monde : un état de lieux à l’occasion du Pôle d’activisme des jeunes féministes lors du Forum de l’AWID. Ce projet de cartographie des jeunes féministes s’appuie sur les données collectées dans 1 360 demandes de subventions reçues par FRIDA entre 2012 et 2014, qui incluaient 694 interlocutrices issues de 118 pays différents !

Plaidoyer collectif

l’AWID, en partenariat avec d’autres organisations féministes et de droits des femmes, a lancé des actions de plaidoyer et de dialogue afin de rechercher de meilleures solutions pour les programmes de droits des femmes, dont le travail avec le consortium .Count Me In!

Amélioration de la visibilité des mouvements

Les expériences des femmes en situation de handicap, les femmes Noires et Afro-descendantes, les travailleuses du sexe, les femmes Autochtones, les personnes trans et intersexes, les travailleuses domestiques, et la manière dont leurs vies sont impactées par les nombreuses oppressions et la violence ont été placées au centre et au premier plan du processus du Forum.

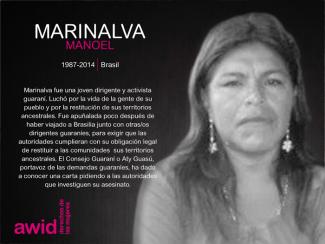

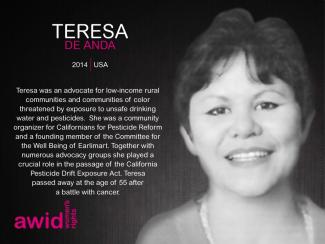

Au cours des 16 jours d’activisme, et grâce aux contributions de nos incroyables membres, nous avons lancé l’Hommage aux défenseur-e-s des droits humains des femmes 2016 pour honorer la mémoire des défenseur-e-s qui nous ont quitté- e-s.

Notre partenariat avec The Guardian et Cash Mama : la section sur les droits des femmes et l’égalité de genre (en anglais) sur le portail du développement dans le monde du Guardian a permis d’attirer davantage d’attention sur les groupes et les problématiques qui ne font généralement pas l’objet d’une couverture médiatique adéquate.

Nos membres