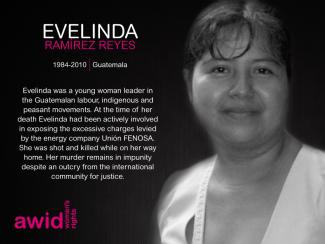

Evelinda Ramirez Reyes

Dans le monde entier, les femmes défenseuses des droits humains défendent leurs terres, leurs moyens de subsistance et leurs communautés contre le pouvoir des entreprises et des industries extractives. Elles se mobilisent et défient de puissants intérêts économiques et politiques qui motivent la spoliation de terres, le déplacement de communautés, la perte des moyens de subsistance et la dégradation de l'environnement.

L’extractivisme est un modèle économique et politique de développement qui œuvre à la marchandisation de la nature et privilégie le profit au détriment des droits humains et de l'environnement. Enraciné dans l'histoire coloniale, il creuse les inégalités sociales et économiques au niveau local et mondial. Le plus souvent, les femmes rurales, noires ou autochtones sont les plus touchées par l’extractivisme et sont largement exclues des espaces de prise de décision en la matière. Les femmes se mobilisent pour défier ces forces patriarcales et néocoloniales et défendre les droits, les terres, les personnes et la nature.

Les femmes qui s’opposent aux industries extractives vivent une série de risques, de menaces et de violations de leurs droits comme la criminalisation, la stigmatisation, la violence et l'intimidation. Leurs histoires révèlent des aspects évidents de violences sexuelles et basées sur le genre. Parmi les auteurs de ces abus se trouvent les autorités locales et fédérales, les entreprises, la police, les militaires, les forces de sécurité paramilitaires et privées, et parfois mêmes leurs propres communautés.

L'AWID et la Coalition internationale des femmes défenseures des droits humains (WHRDIC) ont le plaisir d'annoncer la sortie de leur publication « Les défenseuses des droits humains résistent à l’extractivisme et aux pouvoir des entreprises », un rapport basé sur un projet de recherche transrégional qui relate les expériences vécues par des défenseuses en provenance d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.

Nous encourageons les activistes, les membres de mouvements sociaux, la société civile, les donateurs et les décideurs à lire et à faire usage des documents suivants pour leur travail de plaidoyer, comme outil pédagogique et comme source d’inspiration :

« Les défenseuses des droits humains résistent aux industries extractives : Aperçu des principaux risques et des obligations en matière de droits humains » est une analyse de la situation d’un point de vue du genre. Ce rapport (en anglais, bientôt disponible en français) analyse les formes de violations et les types d'auteurs de ces violations, il reprend les obligations les plus pertinentes en matière de droits humains et formule une série de recommandations politiques à l’intention des États, des entreprises, de la société civile et des donateurs.

« Arrimer la résistance à l'action : Les stratégies des défenseuses des droits humains qui résistent aux industries extractives » est un guide pratique qui décrit des formes créatives et stratégiques d'action, des stratégies qui ont porté leurs fruits et des histoires de résistance inspirantes.

La vidéo « Protéger les personnes et la planète: les femmes qui résistent aux industries extractives. » met en lumière le courage des défenseur-e-s des droits humains d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Elles partagent leurs luttes pour la terre et la vie et parlent des risques et des défis auxquels elles sont confrontées dans leur activisme.

« Contester le pouvoir corporatif : Les luttes pour les droits des femmes, la justice économique et la justice de genre » est un rapport de recherche qui décrit les effets du pouvoir des entreprises et offre des perspectives sur des stratégies de résistance.

Faites-nous part de vos commentaires

C’est avec gratitude que l’AWID reconnaît les contributions précieuses de chaque défenseur-e des droits humains qui a participé à ce projet. Cette recherche a été rendue possible grâce à votre volonté à partager vos expériences. Votre courage, créativité et résilience est une source d’inspiration pour nous toutes et tous. Merci !

“Nous Sommes la Solution a une vision d'une Afrique où, solidairement, les femmes rurales impliquées dans la prise de décision peuvent cultiver, transformer, vendre et consommer les produits de l'agriculture familiale tout en préservant l'environnement, pour un développement harmonieux et durable”

In 2013, we published three global reports. These reports confirm that women’s rights organizations are doing the heavy lifting to advance women’s rights and gender equality by using diverse, creative and long-term strategies, all while being underfunded.

Our 2010 global survey showed that the collective income of 740 women’s organizations around the world totaled only USD 104 million. Compare this with Greenpeace International, one organization with a 2010 budget of USD 310 million1. Imagine the impact these groups could have if they were able to access all the financial resources they need and more?

AWID’s WITM research has catalyzed increased funding for women’s rights organizing. WITM research was a driving force behind the Catapult crowdfunding platform, which has raised USD 6.5 million for women’s rights. The Dutch Government cited WITM research as a reason for its unprecedented MDG 3 Fund of EU 82 million. WITM research has also led to the creation of several new funds: FRIDA – The Young Feminist Fund, the Indigenous Women’s Fund, Fundo Elas, the Mediterranean Women’s Fund and the Rita Fund.

While the WITM research has shed important light on the global funding landscape, AWID and partners have identified the need to dig deeper, to analyze funding trends by region, population and issue. In response, organizations are now using AWID’s WITM research methodology to do their own funding trends analyses. For example, in November 2013, Kosova Women’s Network and Alter Habitus – Institute for Studies in Society and Culture published Where is the Money for Women’s Rights? A Kosovo Case Study.

At the same time, AWID continues to collaborate with partners in Where is the Money for Indigenous Women’s Rights (with International Indigenous Women’s Forum and International Funders for Indigenous Peoples) and our upcoming Where is the Money for Women’s Rights in Brazil? (with Fundo Elas).

Several organizations have also conducted their own independent funding trends research, deepening their understanding of the funding landscape and politics behind it. For example, the South Asian Women’s Fund was inspired by AWID’s WITM research to conduct funding trends reports for each country in South Asia, as well as a regional overview. Other examples of research outside of AWID include the collaboration between Open Society Foundations, Mama Cash, and the Red Umbrella Fund to produce the report Funding for Sex Workers Rights, and the first-ever survey on trans* and intersex funding by Global Action for Trans* Equality and American Jewish World Service.

If, for any reason, you want your response to be withdrawn and deleted, you have the right to do so. Please contact us via the form here, indicating “WITM Survey” as the title of your message, and we will withdraw and delete your response.

Liliana était enseignante argentine, tisseuse et également une écrivaine reconnue.

Sa trilogie « La saga des confins » a reçu plusieurs prix. Son œuvre est la seule dans le domaine littéraire fantastique à avoir eu recours et ré-imaginé la mythologie autochtone sud-américaine.

L’engagement de Liliana envers le féminisme s’est exprimé à travers les voix féminines diverses, riches et fortes de ses écrits, et en particulier dans le cadre de ceux à destination du jeune public. Elle a également pris position publiquement en faveur de l'avortement, de la justice économique et de l’égalité de genre.

Now that you have analyzed all your data – from your survey, interviews, desk research and potentially other sources – you can create your final product.

In this section:

- Create your final product

1. Write clearly

2. Make it pretty- Gather review and inputs

1. Polish your results

2. Facilitate the feedback

Your final product will be the document that will summarize, analyze and criticize your data. That will be the piece that you will share with your community to present and explain your research to your audience.

At AWID, we often write a comprehensive written report that analyzes each set of data and synthesizes all of our findings, then later create smaller products, such as infographics and summaries (explained in the subsequent section “Finalize and format”).

Importance of the editor

An editor will proofread, ensure concise writing, conduct fact-checking, point out inconsistencies that need to be resolved, arrange the flow of the document and possibly suggest titles.

Your editor should preferably be someone who understands and knows your WITM work but who was not directly involved in the research. This will bring in a fresh perspective.

Use the data collected to create graphs and tables. These type of visuals are a compelling way to highlight the main findings of your research and validate your analysis.

Source relevant images that can illustrate your report.

Highlight key-numbers and/or powerful testimonials.

Remember: The more accessible your product is, the more people will want to read (and share!) it.

At this point, you have collected all your data, analyzed it and transformed it into your final product, likely in a long report.

Before moving on to the next steps – you should share your final research product with your advisor organizations, activists, and donors.

This is a great moment to check the following points:

Once you have inputted all feedback from your advisors, be sure to run it by your editor once more.

This will now be the final, completed version of your report. If you intend to publish the final report in other languages, now is the time to send it for translation.

This is a significant contribution from your advisors. Consider offering them some form of recognition.

• 2 - 5 months

• 1 or more research person(s)

• 1 Editor (or web-editor if you create an online product)

• Translator(s), if done in more than one language

• List of advisor organizations, activists, and donors.

• Concept note (from “Frame your research” section)

• Survey topline results

• Prepared interview questions

• Interview results

• Desk research data

• All other data used in report

¡Sí, por favor! Te alentamos a compartir el enlace a la encuesta con tus redes. Cuanto más diversas sean las opiniones que recolectemos, más completa será nuestra comprensión del panorama financiero para las organizaciones feministas.

Juana was an Indigenous Mayan Ixil, professional nurse and coordinator of the Farmers’ Development Committee (Comité de Desarrollo Campesino – CODECA).

CODECA is a human rights organisation of Indigenous farmers dedicated to promoting land rights and rural development for Indigenous families) in the Nebaj Quiché micro-region. She first joined CODECA as a member of its youth branch (Juventud de CODECA). At the time of her death had been elected to be part of the Executive Committee of the Movement for the Liberation of Peoples (MLP).

Juana’s body was found by neighbours by a small river on the road near Nebaj and Acambalam Village, Guatemala. According to CODECA, her body showed signs of torture.

En el contexto actual, hemos identificado cinco grandes amenazas para la lucha por economías feministas y justas.

«La financialización alude a la importancia creciente de los mercados financieros, los motivos financieros, las instituciones financieras y las elites financieras en el manejo de la economía y las instituciones que la rigen tanto a nivel nacional como internacional» - Gerald Epstein

Epstein Gerald A. 2006: Financialization and the World Economy. Edward Elgar Publishing.

Las instituciones financieras ejercen una fuerte influencia sobre la gobernabilidad económica y la dirección que toman las políticas para el desarrollo. La influencia cada vez más acentuada que tienen el sector corporativo y las instituciones financieras internacionales en la definición de políticas públicas locales y globales ha resultado en Estados cada vez más presos de los intereses del capital. El sistema financiero actual, con sus políticas controversiales de crédito y deuda, juega un rol fundamental para la reproducción y la expansión de los procesos de acumulación de capital.

Esto plantea preguntas importantes acerca de cómo regular y repensar el sistema financiero global, no solo para evitar las graves consecuencias negativas de las crisis causadas por las deudas sino también para permitir medios de vida sostenibles y la realización de los derechos económicos y sociales sin retrocesos.

(Para más detalles, ver el artículo de Balakrishnan y Heintz “Debt, Power, and Crisis: Social Stratification and the Inequitable Governance of Financial Markets”, en inglés [Deuda, poder y crisis: Estratificación social y la gobernabilidad inequitativa de los mercados financieros]

En estos últimos 20 años, los acuerdos comerciales (tanto bilaterales como multilaterales) han expandido su rol mostrando un interés cada vez mayor en el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual a las corporaciones.

Estos derechos han beneficiado claramente a las corporaciones transnacionales afectando gravemente la posibilidad de que las naciones y pueblos más empobrecidos puedan realizar sus derechos humanos, en particular

Además, la liberalización de las importaciones agrícolas que resulta en una afluencia de bienes baratos pone en peligro a las mujeres campesinas que trabajan en forma autónoma en países empobrecidos y a la seguridad alimentaria de todxs. Las cláusulas de protección a las inversiones que forman parte de los acuerdos comerciales limitan el espacio político para que los gobiernos nacionales promulguen e implementen regulaciones en asuntos tan críticos como la protección ambiental, los derechos laborales y la duración de las patentes.

Los movimientos feministas han estado, y continúan estando, en la primera línea de resistencia a estos acuerdos, denunciando las trampas que encierran.

(Ver por ejemplo, las reacciones de movimientos sociales y redes feministas de todo el mundo frente a las negociaciones del Tratado Trastlántico de Comercio e Inversiones y del Acuerdo de Asociación Transpacífico)

La mercantilización de los recursos de la Tierra y sus consecuencias — la degradación ambiental y el cambio climático producidos por décadas de industrialización agresiva, despojo y extractivismo de los recursos mundiales — han dañado la biodiversidad y la resiliencia ecológica. Estos daños ya están amenazando la mera existencia de la sociedad humana.

La comunidad internacional no ha logrado enfrentar los patrones de producción y consumo que conforman la raíz misma de este problema. Lo que hicieron los gobiernos — con el apoyo de las grandes empresas a quienes les interesa obtener ganancias — fue optar por el enfoque de la «economía verde» que promueve las «tecnologías energéticamente eficientes» (como la energía nuclear, los biocombustibles, los organismos genéticamente modificados y la geoingeniería) y los esquemas de comercio de emisiones de dióxido de carbono como soluciones mágicas.

Si bien los procesos de apropiación de tierras y recursos no son algo nuevo -de hecho, han sido luchas centrales en la historia colonial- lo que sí es nuevo son los medios de avanzada por los cuales la tierra y los recursos naturales se están volviendo mercancías en nuevos mercados.

Las instituciones financieras internacionales desempeñan un rol central en promover la mercantilización de la tierra en los países en desarrollo. Estas instituciones financian reformas agrarias que les permiten a actores poderosos utilizar la tierra para ganancias especulativas a cambio de magras promesas de empleos y crecimiento. La apropiación de tierras tiene impactos negativos de gran alcance sobre el acceso de los pueblos a bienes y servicios esenciales, además de causar desplazamiento de poblaciones y degradación ambiental.

Quienes se están resistiendo a la apropiación de tierras, incluyendo a las defensoras de derechos humanos, se enfrentan todos los días a distintas formas de violencia que van desde las agresiones físicas a los abusos sexuales.

Esta base patriarcal tiene una hegemonía particular en los modelos neoliberales actuales.

Resulta evidente que la economía política y el desarrollo se vinculan de varias formas con la sexualidad y el género: pensemos en cómo define el capitalismo lo que se puede entender como 'trabajo' y cómo el valor de los seres humanos se define a partir de su productividad en el trabajo rentado.

En la mayoría de los casos, el lugar que ocupan las mujeres en la economía mundial continúa siendo el de trabajadoras explotadas por su género ya que su trabajo está devaluado en los empleos precarios, la subsistencia doméstica, la reproducción y la producción no remunerada en el hogar. Naturalizada como trabajo no remunerado de las mujeres, la labor que permtie la reproducción de la fuerza de trabajo le provee un enorme subsidio al capitalismo a la vez que funciona como fuente de opresión y sometimiento de género.

Esta situación se ve agravada por el hecho de que cuando los mecanismos de protección social comienzan a debilitarse, se incrementa la carga laboral de las mujeres.

El fenómeno de la migración global que encarnan miles de refugiadxs económicxs que escapan de la pobreza que lxs oprime no es ajeno a las relaciones de poder entre los géneros que impone el capitalismo. Las remesas se convierten en una de las principales fuentes del financiación para el desarrollo de familias y comunidades, pero tienen un costo enorme para las mujeres migrantes que se esfuerzan por alcanzar un salario que les permita vivir en su nuevo país.

También estamos viendo cómo los sistemas patriarcales capitalistas están utilizando la violencia y la opresión para mantener su estatus quo. El alza del gasto mundial para sostener el militarismo y la violencia, perpretados ambos por actores estatales y no estatales, se vuelca cada vez más a controlar el disenso, los cuerpos y voces de las mujeres, así como a zanjar disputas económicas, políticas y sociales.

En todo el mundo, la violencia, el encarcelamiento y la discriminación afectan de manera desproporcionada a:

Para confrontar la violencia estructural y sus vínculos con el sistema global capitalista, se necesita un análisis interseccional que relacione entre sí el género, la raza, la etnia, la edad, la capacidad, la nacionalidad, la orientación sexual y la identidad de género entre otras categorías.

La profunda crisis de gobernabilidad mundial que vivimos también se expresa en los débiles acuerdos intergubernamentales a los que se logra llegar y que a menudo carecen de los mecanismos más básicos para la rendición de cuentas. El sistema multilateral que antes le fue útil a la gobernabilidad mundial no está logrando responder a las múltiples crisis actuales. El sistema mismo continúa siendo muy poco democrático, con las corporaciones adquiriendo cada vez más presencia y más poder ya que ocupan los espacios donde antes estaban los Estados.

Estas amenazas nos desafían a lxs feministas a repensar nuestro marco de referencias y nuestras estrategias. Y también a renovar y reactivar nuestro compromiso con la construcción de movimientos junto con otrxs por una economía justa.

Nos desafían a pensar agendas más amplias por las transformaciones socioeconómicas desde una perspectiva feminista, atendiendo a las realidades que viven la mayoría de lxs empobrecidxs. Ahora es el momento de lograr cambios por una economía justa y de hacerle frente a los desafíos sistémicos persistentes.

Чтобы поделиться опытом финансирования в вашей организации

Kagendo es cariñosamente recordada por su familia y amigxs como una férrea activista feminista africana, artista y realizadora cinematográfica

Dedicó más de 20 años a defender los derechos y la dignidad de las personas LGBTIQ y de género no normativo de África. Lxs colegas de Kagendo la recuerdan como alguien con una personalidad jovial, convicciones férreas y amor a la vida. Kagendo murió por causas naturales en su hogar de Harlem, el 27 de diciembre de 2017.

Al producirse su fallecimiento, la escritora y activista keniata Shailja Patel destacó «el compromiso de toda la vida de Kagendo para establecer una relación entre todas las formas de opresión, mostrando de qué manera el colonialismo alentó la homofobia en el continente africano, para convertir así a Kenia en un país donde las personas queer y las mujeres libres puedan vivir y progresar».

L'Argentine a une longue histoire d’autogestion et de coopérativisme, avec des lieux de travail dirigés par et pour les travailleur·euses.

En 2001, le pays a connu l'une des pires crises économiques de son histoire.

En réponse à la récession et comme forme de résistance et de résilience, les travailleur·euses de tout le pays ont commencé à occuper leurs lieux de travail.

La Coopérative Textile Nadia Echazú a été la première coopérative créée par et pour les personnes trans et travesti en quête d'autonomie économique et de conditions de vie dignes.

Elle offre des opportunités d'emploi, l’accès à la sécurité sociale, des revenus durables et des droits économiques aux communautés qu'elle sert.

Comme le remarque l’activiste et chercheuse Soma Kishore Parthasarathy, il existe des conceptualisations diverses de la notion de biens communs.

De manière conventionnelle, ils sont définis comme des ressources naturelles se trouvant en dehors du domaine privé et dont l'usage est affecté à ceux et celles qui en dépendent. Aujourd’hui, ce concept a été élargi pour comprendre, outre les ressources naturelles, les ressources liées aux savoirs, au patrimoine, à la culture, aux espaces virtuels, et même au climat. Le concept de biens communs est antérieur au régime de la propriété privée et il représentait le fondement de l'organisation de la société. Les définitions données actuellement par les entités gouvernementales limitent ce cadre aux ressources foncières et matérielles.

Le concept de biens communs repose sur la pratique culturelle du partage d'espaces de vie et des ressources envisagés comme des cadeaux de la nature, destinés au bien commun et à la viabilité de ces biens communs.

Les biens communs de l’humanité sont de plus en plus menacés par les nations et les forces du marché qui les colonisent, les exploitent et les occupent.

Dans certains contextes favorables, les «biens communs» ont le potentiel d’habiliter les femmes, en particulier les femmes opprimées économiquement, à jouir d’autonomie par rapport à la manière de négocier leurs multiples besoins et aspirations.

Le patriarcat est renforcé lorsque les femmes et d'autres genres opprimés se voient refuser l'accès aux biens communs et au contrôle de ces derniers.

Par conséquent, une économie féministe cherche à rétablir les droits légitimes des communautés vis-à-vis de ces ressources communes. Cette autonomie leur permet de subvenir à leurs besoins, tout en faisant progresser des systèmes de gouvernance plus égalitaires par rapport à l'utilisation de ces ressources. Une économie féministe reconnaît le rôle des femmes et offre l’égalité des chances par rapport à la prise de décision : les femmes ont un accès égalitaire à ces ressources.

![]()

O inquérito está disponível em árabe, inglês, francês, português, russo e espanhol!