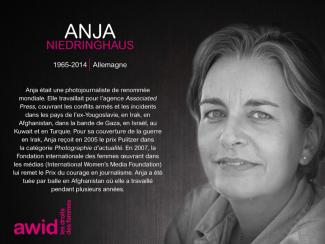

Anja Nedringhous

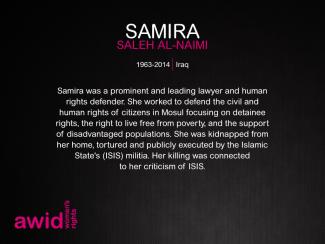

L’hommage se présente sous forme d’une exposition de portraits d’activistes du monde entier qui ne sont plus parmi nous qui ont lutté pour les droits des femmes et la justice sociale.

Cette année, tout en continuant à convoquer la mémoire de celleux qui ne sont plus parmi nous, nous souhaitons célébrer leur héritage et souligner les manières par lesquelles leur travail continue à avoir un impact sur nos réalités vécues aujourd’hui.

49 nouveaux portraits de féministes et de défenseur·e·s viennent compléter la gallerie. Bien que de nombreuses des personnes que nous honorons dans cet hommage sont décédé·e·s du fait de leur âge ou de la maladie, beaucoup trop d’entre iels ont été tué·e·s à cause de leur travail et de qui iels étaient.

Visiter notre exposition virtuelle

Les portraits de l'édition 2020 ont été illustrés par Louisa Bertman, artiste et animatrice qui a reçu plusieurs prix.

L’AWID tient à remercier nos membres, les familles, les organisations et les partenaires qui ont contribué à cette commémoration. Nous nous engageons auprès d’elleux à poursuivre le travail remarquable de ces féministes et défenseur·e·s et nous ne ménagerons aucun effort pour que justice soit faite dans les cas qui demeurent impunis.

« Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines » - Proverbe mexicain

Le premier hommage aux défenseur-e-s des droits humains a pris la forme d’une exposition de portraits et de biographies de féministes et d’activistes disparu·e·s lors du 12e Forum international de l’AWID en Turquie. Il se présente maintenant comme une gallerie en ligne, mise à jour chaque année.

Depuis, 467 féministes et défenseur-e-s des droits humains ont été mis·es à l'honneur.

No, you don't have to be an AWID member to participate but AWID members receive a discounted registration fee as well as a number of other benefits. Learn more on how to become an AWID member.

À la Commission africaine et au Système interaméricain, les antidroits promeuvent les notions essentialistes de culture et de genre pour miner les avancées en matière de droits et décrédibiliser la redevabilité. Les antidroits gagnent en influence dans les systèmes de protection des droits humains régionaux et internationaux.

‘A geopolitical Analysis of Financing for Development’ by Regions Refocus 2015 and Third World Network (TWN) with DAWN.

The Zero Draft Language Map, by Regions Refocus

‘Addis Ababa financing conference: Will the means undermine the goals?‘ by RightingFinance

Sim! Reconhecemos e valorizamos diferentes motivos pelos quais as feministas nos seus respetivos contextos não dispõem de financiamento externo: desde não serem elegíveis para se candidatar a subsídios e/ou receber dinheiro do exterior, até dependerem de recursos gerados autonomamente como uma estratégia política por si só. Queremos saber mais sobre vocês, independentemente da vossa experiência com financiamento externo.

La integro desde que tengo uso de razón. De jovencita, no sabía que existía una palabra — «feminista» — para nosotrxs, quienes aspiramos a superar y desmantelar el patriarcado; quienes buscamos refugio en los brazos de la inclusión y la interseccionalidad; quienes tratamos a las personas como iguales independientemente de su género, raza, sexualidad, religión y etnia; quienes estamos continuamente aprendiendo a obrar mejor, a ser mejores y a usar nuestros privilegios para que otras personas mejoren.

Cuando tenía 14 años, mi profesor de francés de la escuela secundaria, un hombre de 1,80 metros de altura y 30 años de edad, agredió a una alumna de mi clase delante de todxs nosotrxs. La alumna, que era amiga mía desde la infancia, y varias chicas más fuimos a la dirección para denunciarlo, madres y padres se involucraron y toda la clase, treinta alumnxs, expresó su apoyo a la chica. Pero todos nuestros intentos para que el profesor rindiera cuentas por lo que había hecho fracasaron: la administración ocultóó la denunciaa y el profesor nunca fue despedido ni perseguido. Mis compañeras y yo estábamos indignadas, así que hicimos lo que toda joven feminista furiosa haría: LE TIRAMOS HUEVOS A SU AUTO. Si bien los huevos se lavaron con facilidad, costó más sacar la pintura que usamos para escribir las palabras «Cerdo» y «Khamaj» (basura). Nunca olvidaré cómo nos hizo sentir eso: liberadas, enfurecidas, felices, muy unidas y con poder. La misma emoción se repite en todos los ámbitos feministas en los que he estado desde entonces. La feminista adolescente que hay en mí creció y participó en Women Deliver, AWID, Unootha, facilitó talleres feministas en la universidad, e incluso fue perseguida por su filiación feminista a los 19 años, pero esa es otra historia para otra carta.

Los movimientos y espacios feministas me brindan seguridad y empoderamiento. Son las madres que hubiéramos deseado tener y los vínculos que necesitábamos para conectarnos y organizarnos, a pesar de nuestras diferencias, contra un enemigo común, el patriarcado, que nos ha estado perjudicando a todxs. Con ustedes aprendí a ser resiliente y a reunir mis fuerzas y habilidades para estimular a otras personas, para sacar a la luz la situación de las personas marginadas, y dar voz a quienes no la tienen.

Lo que más me gusta de ustedes, movimientos feministas, es que a veces hacen mal las cosas, desprecian y también marginan, tienen prejuicios como cualquier otro movimiento, pero lo que los diferencia es que siempre se esfuerzan por ser mejores. La rendición de cuentas no es algo a lo que le teman, y son un colectivo en constante cambio que refleja cómo el altruismo y la filantropía que se proponen lograr la equidad de género también cambian con el paso del tiempo.

Que crezcan siempre, que obren mejor, que siempre se enfurezcan, que siempre rujan, que siempre amen, que siempre hablen distintas lenguas y que siempre sientan su poder.

Amor, luz y rabia,

Lina

Zita était une défenseure des droits des femmes de la région du Grand Kivu.

Elle a été la première directrice exécutive d’UWAKI, une organisation de femmes bien connue. Par son travail avec le Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix (RFDP) et le Caucus des femmes du Sud-Kivu pour la paix, elle a consacré sa vie à rétablir la paix dans l'est de la RDC. Elle a très fermement dénoncé l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre.

En 2006, elle s'est présentée comme candidate aux premières élections démocratiques en RDC. Bien qu’elle n’ait pas gagné, elle a continué à défendre les droits des femmes et la communauté du Sud-Kivu se souvient d’elle avec affection.

¡Sí! Actualmente estamos explorando tecnologías innovadoras que permitan una conexión y participación significativas.

Want to bring people together to strengthen resistance? This methodology for workshops offers group exercises to increase collective knowledge and power, with options to adapt to your needs.

作為對AWID論壇各方面可訪問性承諾的一部分,我們接受那些無法提交書面申請的個人/組織/團體提交自己的音頻或視頻等。

如果您選擇以音頻/視頻格式提交提案,請按照相同的順序回答活動申請表格中詳細的問題。

若您要提交音頻/視頻文件,請與我們聯繫,選擇“論壇活動徵集”作為電子郵件的主題。

حالياً سيتواجد الاستطلاع على منصة KOBO باللغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، الروسية والاسبانية. ستكون لديكم/ن الفرصة لاختيار اللغة التي تريدون تعبئة الاستطلاع بها في بداية الاستطلاع.

Hello again, and again, and again. I have known and loved you my entire adult life, since I first met you meaningfully, after graduating from university. I’d seen you one time before then. That was you appearing as Betty Friedan on a local TV talk show in the US Midwest, in the late-1960s. At the time, Mrs. Wells, my other mother, and I commented on what wild, far-fetched ideas this woman was trying to convince us about. Decade after decade since then I have fallen more deeply in love with you, Beloved, and understand and witness your political and theoretical brilliance, ethical and moral authority, creativity, joy, and love, above all. Nearly 60 years later, I know we are partners forever.

The early years of our acquaintanceship was ok. I was quite self-involved--figuring racial, gender, and sexual identity; getting clear on my core politics, values, and ethics; completing my formal education--and you provided numerous settings, intellectual drop-in centers, and comforting holding environments where and through which I was able to craft the young-adult building blocks of the feminist and human being whom I would become.

The predominantly white women’s movement of Cambridge and Boston, including Daughters of Bilitis, was my starting place. That suited me at the time but soon realized I desired something more. Poof! Like magic (serendipity), I connected with a small group of radical, anti-imperialist, Black, socialist lesbian women and we soon became the Combahee River Collective.

That early Combahee experience, combined with critical life lessons and particular African-American/Korean immigrant racial politics of early-1990s in the US, prepared me for the journey that has led me to identify and work as a transnational feminist to address militarism and to dedicate myself to imagining other worlds where all living beings will thrive.

The next two critical women’s-movement moments were decades after Combahee years but deeply linked. First was meeting and being invited into the Korean feminist movement organizing against US military bases and supporting the “kijichon women” the Korean women whose lives, including for some, their mixed-race children, revolved around servicing US military personnel in numerous ways in villages and towns adjacent to the bases. Korean Beloved Feminists, especially Kim Yon-Ja and Ahn Il-Soon, the first sisters I met and traveled with, made me see and understand the critical importance of nation as an analytical and organizing principle. The “capstone” was living, working in occupied Palestine. The late Maha Abu-Dayyeh introduced me to the Palestinian women’s movement, with a profound comment, “you can leave Palestine but Palestine will never leave you.” So true. And, all my work and experiences across many borders brought me to AWID--my second home.

As you know, Beloved, being with you has not been easy or simple. Indeed, you are demanding, consistently riddled with contradictions, and sometimes even hurtful. Nonetheless, you continue to grow and develop, as you are supporting my political, emotional, and spiritual growth and development. I guess we are growing each other--a very profound process to which I will dedicate the rest of my time in my current form.

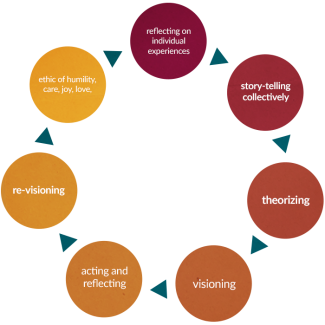

The through-line of being with you all these decades is this:

Feminists Collectively Engaging the Heads, Hearts, Hands, and Spirits to transform our worlds

So much love, Feminist Movements!

Your Margo

AKA DJ MOR Love and Joy

Wellfleet Massachusetts USA

Bessy était aussi membre d’Arcoíris, une organisation qui soutient la communauté LGBTI+. Elle était en outre la personne référente de la plateforme Derechos aquí y Ahora (les droits ici et maintenant) au Honduras et plaidait fermement en faveur d’une pleine citoyenneté pour les personnes trans, ainsi que pour l’adoption d’une loi sur l’identité de genre qui permettrait aux personnes trans de changer légalement d’identité de genre.

« Depuis le début de l’année [2019], la communauté trans a été victime d’une série d’attaques, parce qu’elle a défendu et demandé des droits. » Rihanna Ferrera (sœur de Bessy)

Bessy était une travailleuse du sexe qui a été tuée par balle par deux hommes, au début du mois de juillet 2019, alors qu’elle travaillait dans les rues Comayagüela. Ses assaillants ont par la suite été arrêtés.

Bessy fait partie des nombreux·ses activistes des droits LGBTI+ du Honduras, assassiné·e·s en raison de leur identité et de leur travail, parmi qui se trouvent : Cynthia Nicole, Angy Ferreira, Estefania "Nia" Zuniga, Gloria Carolina Hernandez Vasquez, Paola Barraza, Violeta Rivas et Sherly Montoya.

Le cas de Bessy incarne l’injustice, de même qu’un problème plus large de violence systémique à laquelle se confronte la communauté LGBTI+ au Honduras, puisque l’État ne parvient pas à garantir l’offre de droits ni à fournir une protection. Cela est à l’origine d’une culture de l’impunité.

Malgré les risques auxquels sont confronté.e.s les activistes LGBTI+ au Honduras, tous et toutes continuent leur travail pour défier et résister à la violence, ainsi que pour combattre la stigmatisation et la discrimination au quotidien.

« Si je meurs, il faut que ce soit pour quelque chose de bien, pas pour une futilité. Je ne veux pas mourir en fuyant, en étant lâche. Si je meurs, je veux que les gens disent que je suis mort·e en me battant pour ce qui m’appartient » - membre d’Arcoíris

Nous nous posons la même question et nous pensons qu'elle n’admet pas de réponse simple. Le Forum de l’AWID pourrait être, pour de nombreux participant·e·s, l'un des rares voyages internationaux qu'ils·elles effectueront au cours de leur vie. La pandémie nous a révélé les possibilités mais aussi les limites des espaces virtuels pour la construction de mouvements : rien ne vaut une rencontre en personne. Les mouvements ont besoin de connexions transfrontalières pour renforcer leur pouvoir collectif face aux menaces qui pèsent sur eux, notamment la crise climatique. Nous sommes d'avis que le prochain Forum de l'AWID pourrait ouvrir un espace stratégique afin d'organiser ces conversations et explorer les alternatives qui se posent aux voyages internationaux. L'élément hybride du Forum est une composante importante de cette exploration.

As heteropatriarchal capitalism continues to force us into consumerism and compliance, we are finding that our struggles are being siloed and separated by physical as well as virtual borders.

And with the additional challenges of a global pandemic to overcome, this divide-and-conquer strategy has been favorable for the proliferation of exploitation across many areas.

Yet, From September 1 to September 30, 2021, Crear | Résister | Transform: a festival for feminist movements! took us on a journey of what it means to embody our realities in virtual spaces. At the festival, feminist activists from across the world came together, not only to share experiences of hard-won freedoms, resistances, and cross-borders solidarities, but to articulate what a transnational form of togetherness could look like.

It is this togetherness that has the potential to defy borders, weaving a vision for a future that is transformative because it is abolitionist and anti-capitalist. Spread out over a month, across digital infrastructures that we occupied with our queerness, our resistance, and our imaginaires, the festival showed a way to deviate from the systems that make us complicit in the oppression of others and ourselves.

Though Audre Lorde taught us that the master’s tools will never dismantle the master’s house, Sara Ahmed showed us that we can misuse them. Because we had to make space for assembly, in spite of all the other demands on our time, it became possible to imagine a disruption to the reality of heteropatriarchal capitalism.

Now, if we understand assembly as a form of pleasure, then it becomes possible to make the link between transgressive pleasure and transnational/transdigital resistance. Between the kinds of pleasure that challenges borders on the one hand, and queerness, campiness, land and indigenous struggle, anti-capitalism, and anti-colonial organizing on the other.

This issue attempted to capture a sense of how the festival’s exercise in assembly took on multiple shapes and imaginations. Beyond direct collaborations with some of its speakers and dreamers, we brought on a plethora of other voices from the Global South to be in conversation with many of its themes and subjects. Below is a map of some of the festival’s panels that most inspired us.

所有參與者的AWID論壇註冊費包括:

Да, мы хотим получить ваш ответ, независимо от того, сколько раз (один, два или три) вы получали финансирование в период между 2021 и 2023 годами.

El cuerpo es una entidad poderosa. Por ser mujeres, nuestros cuerpos son controlados, oprimidos y vigilados desde que estamos en el útero. Nuestro aspecto, la forma en que nos movemos, nos vestimos, caminamos, hablamos, gesticulamos, reímos. A menudo me he preguntado qué es lo que genera los temores patriarcales respecto del poder de los cuerpos femeninos.

En el lugar de donde provengo, se murmuraba sobre el trabajo sexual y lxs trabajadorxs sexuales con desprecio, asco, fascinación, lástima y condena, todo en simultáneo.

Descubrí el trabajo sexual y a lxs trabajadorxs sexuales cuando tenía 22 años. En conversaciones sencillas, sentadxs en círculo, charlando mientras tomábamos café y té, explorábamos nuestras vidas, experiencias, pensamientos y sentimientos.

Para lxs trabajadorxs sexuales, el trabajo sexual era la opción más conveniente de todas, para pagar las cuentas, para sostener a la familia, para tener un horario laboral más flexible, para tener sexo. Así elegí mi trabajo, como el más conveniente, para pagar las cuentas, para sostener a la familia, para tener un horario laboral más flexible.

Estas personas, mujeres y hombres, me enseñaron que yo tomaba mis propias decisiones sobre mi cuerpo: dónde focalizo su vida y su energía, si lo uso para el placer o para el dolor, si lo comercializo o lo ofrezco en forma gratuita, y cómo quiero sentirme en relación con mi cuerpo. Esta conciencia fue tan excitante como empoderadora.

Crear | Résister | Transform: un festival para movimientos feministas – 2021… ustedes me acompañaron a lo largo de una serie de momentos que cambiaron mi vida (¡!¡!¡!)

Los llamamos «eventos», pero en verdad, para mí, sus espacios de aprendizaje feministas son el lugar adonde llevo un poco de lo que tengo adentro, y de donde me llevo un poco de lo que dicen sus disertantes y algo de las discusiones que penetran más profundamente en nuestra comprensión.

Compartir... Participar... Sumergirse...

en la fortaleza, en la vulnerabilidad, en el placer.

Simplemente siendo la feminista transformadora que soy, sin pretensiones, sin recelos...

Apreciando a la feminista transformadora que siempre he sido, sin siquiera conocer la palabra ni reconocerla de esa manera o en esos términos...

Encontrar un hogar para la feminista ferozmente transformadora que vive dentro de mí...

A pesar de la ira, la rabia y la frustración por no ser tratada como una igual y ser tratada como alguien «menos _ que».

No siempre me consideré feminista ni me reconocí a mí misma dentro del movimiento feminista o del discurso feminista. De verdad, aprecio que las puertas me fueran abiertas, que se me acercaran sillas para sentarme, el reconocimiento como mujer, el reconocimiento de mi feminidad.

Algunas veces desestimé al patriarcado con fastidio, otras veces respondí con frustración y enojo, pero no lo enfrenté... no notaba su toxicidad siniestra e insidiosa... era lo suficientemente privilegiada como para poder trabajar a través de él, para sobrevivir a él, para superarlo, para destacarme a pesar de él... no lo cuestionaba lo suficiente, no lo desafiaba lo suficiente, no sobrepasaba mis límites lo suficiente... no hacía lo suficiente...

…conectándome con trabajadorxs sexuales, explorando la sexualidad y las mujeres para tener paz y seguridad…

Hasta que fui plenamente consciente y comprendí las implicancias tanto del privilegio como de la opresión que eran interseccionales.

Hasta que me di cuenta de lo que significaba pelear por la justicia de género y no simplemente por la «igualdad para todxs».

Ya no más practicante y facilitadora: soy una practicante y facilitadora feminista transformadora.

Ser feminista significa que voy a actuar

Zambulléndome en un futuro incierto, frágil, complejo (y posiblemente bastante violento)…

Estoy profundamente agradecida por tenerlxs a ustedes y les prometo continuar siendo implacable al enfrentar y reparar los temas problemáticos relacionados con el género, la raza, la etnia, la clase social, la orientación sexual y la capacidad, y seguir estando presente y siendo fiel a la lucha por la inclusión, la equidad y la justicia.

- Khin Khin