.

Partout sur la planète, les défenseur·e·s féministes, des droits des femmes et de la justice de genre remettent en question les programmes des acteurs fascistes et fondamentalistes. Ces forces opprimantes prennent pour cibles les femmes, les personnes non conformes dans leur identité de genre, leur expression et/ou orientation sexuelle, ainsi que d’autres communautés opprimées.

Les idéologies discriminatoires sapent et s’emparent de nos systèmes et normes en termes de droits humains de manière à ce que seuls certains groupes aient l’exclusivité des droits. Face à cela, l’initiative Promotion des droits universels et de la justice (Advancing Universal Rights and Justice, AURJ) s’attache à promouvoir l’universalité des droits - le principe fondamental selon lequel les droits humains sont le bien de chaque être humain, quelle que soit son identité, et ce sans exception.

Nous créons un espace pour permettre aux mouvements et à nos allié·e·s féministes, en faveur des droits humains et de la justice de genre de se reconnaître, d’élaborer des stratégies et de recourir à des actions collectives afin de contrecarrer l’influence et l’impact des acteurs anti-droits. Nous cherchons également à faire avancer les cadres, les normes et les propositions féministes et relatifs aux droits des femmes, ainsi qu’à protéger et promouvoir l’universalité des droits.

Enrichir nos connaissances : Dans le cadre du rôle de premier plan que nous assurons sur la plateforme collaborative, l’Observatoire de l'universalité des droits (Observatory on the Universality of Rights, OURs), l’AWID soutient les mouvements féministes, en faveur des droits des femmes et de la justice de genre en diffusant et vulgarisant des connaissances et des messages clés concernant les acteurs anti-droits, leurs stratégies et leur impact au sein des organismes internationaux de protection des droits humains.

Promouvoir des programmes féministes : Nous faisons des alliances avec des partenaires au sein d’espaces internationaux dédiés aux droits humains, notamment le Conseil des droits de l’homme, la Commission de la population et du développement, la Commission de la condition de la femme et l’Assemblée générale de l’ONU.

Créer et élargir les alternatives : Nous impliquons nos membres afin de garantir que les engagements, les résolutions et les normes à l’échelle internationale sont reflétées et réintroduites dans l’organisation d’autres espaces à l’échelle locale, nationale et régionale.

Mobiliser des actions solidaires : Nous agissons aux côtés de défenseuses des droits humains (women human rights defenders, WHRD), y compris de défenseur·e·s trans et intersexes et de jeunes féministes, et oeuvrons à contester les fondamentalismes et les fascismes tout en attirant l’attention sur les situations à risque.

Nous sommes ravis de vous présenter Clemencia Carabalí Rodallega, une extraordinaire féministe afro-colombienne.

Elle a travaillé sans relâche pendant trois décennies pour sauvegarder les droits humains, les droits des femmes et la consolidation de la paix dans les zones de conflit sur la côte pacifique de la Colombie.

Clemencia a apporté une contribution significative à la lutte pour la vérité, la réparation et la justice pour les victimes de la guerre civile en Colombie.

Elle a reçu le Prix national pour la défense des droits humains en 2019 et a également participé à la campagne de la nouvelle élue afro-colombienne et amie de longue date, la vice-présidente Francia Márquez.

Bien que Clemencia ait rencontré et continue de rencontrer de nombreuses difficultés, notamment des menaces et des tentatives d'assassinat, elle continue de se battre pour les droits des femmes et communautés afro-colombiennes à travers le pays.

.

.

Laura était une activiste et une avocate de premier plan qui a mené une campagne courageuse en faveur de la dépénalisation du travail du sexe en Irlande.

On se souvient d'elle comme « une combattante de la liberté pour les travailleurs et les travailleuses du sexe, une féministe, une mère pour certainEs et une amie nécessaire pour beaucoup ».

Laura militait pour que les personnes de l'industrie du sexe soient reconnu-e-s comme des travailleurs et travailleuses sujets de droits. Elle a activement milité en faveur de la dépénalisation, notamment en engageant une procédure judiciaire devant la haute cour de Belfast qui concernent des dispositions criminalisant l’achat de services sexuels. Laura a déclaré que son intention était de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme.

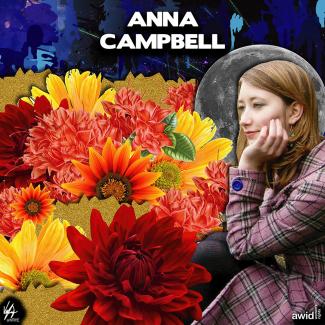

Anna a grandi à Lewes, dans le Sussex (Royaume-Uni). Après avoir décidé de ne pas poursuivre sa licence d’anglais à l'Université de Sheffield, elle a déménagé à Bristol et est devenue plombière.

Elle a passé une grande partie de son temps à défendre les personnes marginalisées et défavorisées, à assister à des rassemblements antifascistes et à offrir son soutien aux femmes de la Dale Farm lorsqu'elles furent menacées d'expulsion. Végétalienne et amie des animaux, elle a participé à des missions de sabotage de chasses et son nom est honoré sur le monument commémoratif « Arbre de vie » de l’organisation PETA. Anna s'est rendue à Rojava en mai 2017 pour lutter en faveur du renforcement du pouvoir des femmes, de la pleine représentation de toutes les ethnies et de la protection de l'environnement.

Anna est décédée le 15 mars 2018, après avoir été atteinte par une frappe aérienne turque dans la ville d'Afrin, dans le nord de la Syrie. Anna se battait auprès des forces de protection des femmes (YPJ) quand elle a été tuée.

La pandémie de COVID-19 a montré au monde l'importance des travailleur·euses essentiel·les. Nous parlons des personnes qui font le ménage, les travailleur·euses domestiques, les infirmier·ères, les d'ambulancier·ères, les personnes travaillant dans les transports, les supermarchés et autres. Leur travail consiste à prendre soin et à garantir le bien-être des autres et à faire fonctionner nos économies.

Mais pendant qu'iels prennent soin de nous..

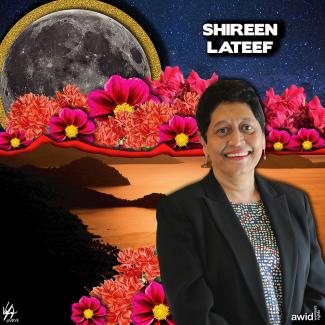

Figure inspirante pour de nombreux-ses féministes aux Fidji, Shireen était une alliée de poids du mouvement des femmes. Elle a plaidé sans relâche pour l'égalité de genre aux niveaux local et régional.

Ayant débuté sa carrière en tant que spécialiste de l’égalité de genre à la Banque asiatique de développement, elle a apporté des changements radicaux en matière d’égalité de genre aux politiques de l’institution. Sa recherche, intitulée « La règle des Danda : la violence domestique chez les Indo-Fidjiens », est l'une des premières recherches sur la violence domestique, le mariage et les femmes aux Fidji. Ce travail précurseur a servi de catalyseur pour la militance féministe dans ce domaine.

L’héritage de Shireen lui survit et beaucoup se souviennent de son influence, de son engagement et de son soutien au mouvement des femmes aux Fidji et dans le Pacifique.

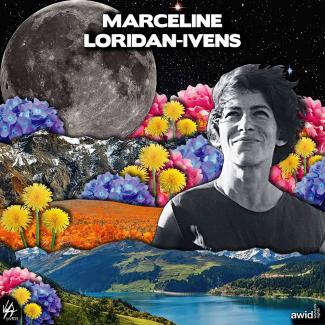

Née en 1928, Marceline était actrice, scénariste et réalisatrice.

En 2003, elle avait réalisé « La petite prairie aux bouleaux », mettant en vedette Anouk Aimée, ainsi que plusieurs autres documentaires. Survivante de l'holocauste, elle n'avait que quinze ans lorsque son père et elle furent arrêtés et envoyés dans des camps de concentration nazis. Les trois kilomètres qui la séparaient de son père à Auschwitz alors qu’elle-même était à Birkenau furent une distance insurmontable, décrite dans l’un de ses romans majeurs « Et tu n’es pas revenu ».

En parlant de son travail, elle a un jour déclaré: « Tout ce que je peux dire c’est que tout ce que je peux écrire, tout ce que je peux dévoiler, c’est à moi de le faire. »

Mereani Naisua Senebici, que l’on appelait aussi « Sua », a été membre de l’Association des jeunes femmes chrétiennes (YWCA) des Fidji pendant de longues années.

En plus d’avoir travaillé avec divers groupes de femmes dans des contextes multiraciaux, ruraux et urbains, elle s’est impliquée dans le soutien et la promotion des droits des femmes et des jeunes femmes.

Au YWCA de Lautoka, elle travaillait avec des femmes d’origine indienne et comptait parmi les pionnières du développement de la pratique sportive et la participation des femmes et athlètes trans localement.

« Les membres du YWCA des Fidji ont profondément aimé Sua pour son dévouement et son soutien inébranlable envers tous les efforts déployés par l’organisation » – Tupou Vere

Mereani faisait partie de la House of Sarah (HoS), une initiative de l’Association of Anglican Women (AAW) lancée en 2009, un organisme de sensibilisation autour des violences basées sur le genre et de soutien des femmes victimes de violence. Ayant commencé sa pratique en tant que bénévole dévouée, elle offrait notamment son soutien aux femmes dans tout le Pacifique.

Mereani s’est éteinte en 2019.

« Une personne qui aimait les gens, qui était présente sur tous les fronts de l’autonomisation des femmes et du travail du mouvement au niveau communautaire. Repose en paix, Sua. » – Tupou Vere

Nous tenons à remercier le collectif Amar.ela de femmes féministes militantes et créatives qui ont rendu cette série possible, et tout particulièrement Natalia Mallo (le poulpe de l'équipe) pour son soutien et son accompagnement dans ce voyage.

Nous exprimons également notre profonde gratitude et notre admiration à tous les groupes et personnes qui ont participé à ce projet, et nous les remercions d'avoir partagé leur temps, leur sagesse, leurs rêves et leurs illusions avec nous. Nous les remercions de faire de ce monde un monde plus juste, féministe et durable.

Nous espérons que leurs histoires inspireront le reste du monde autant qu’elles nous ont inspirés.

María Digna Montero était une défenseuse Garifuna (d’origine africaine et autochtone) du droit à la terre et membre de l’Organisation fraternelle noire hondurienne (OFRANEH), une organisation communautaire oeuvrant à protéger les communautés Garifunas, leurs droits, leur culture, leurs ressources et leur territoire ancestraux.

María a également enseigné dans l'école locale et été membre du groupe de travail sur l'éducation bilingue interculturelle de l'OFRANEH.

Le 12 octobre 2019, jour de la Résistance autochtone, des inconnus ont tiré à plusieurs reprises sur María, alors qu’elle se trouvait dans l’arrière-cour de sa maison.

Elle est l'une des six défenseuses Garifunas à avoir été assassinées entre septembre et octobre 2019 et selon OFRANEH, ces crimes n’ont fait l’objet d’aucune enquête de la part des autorités. Dans une déclaration officielle, l'organisation a également souligné le lien entre la violence à l’encontre des dirigeants Garifunas et le développement des industries extractives qui exploitent les ressources naturelles de leurs communautés, affirmant que cette violence s’inscrivait dans une "stratégie d'intimidation et d'expulsion systématique" menée par l'État hondurien.

“La tension accrue et les risques croissants pour la sécurité et les droits humains des dirigeants des communautés et des territoires ancestraux sont le résultat de la dépossession, du déplacement et de la criminalisation des communautés et des mégaprojets d'extraction promus par l'État en collaboration avec les entreprises nationales et internationales". - Communiqué de l'OFRANEH, 12 octobre 2019

Tous nos processus de changement reposent sur les relations que nous établissons dans des espaces comme les forums de l'AWID, où l'on danse ensemble, où l'on fait ressortir son humour, sa vraie personnalité, où l'on raconte des histoires. C'est ce qui fait la différence.

- Nicky Mcintyre, États-Unis

Paulina Cruz Ruiz, originaire de Rabinal dans la région de Baja Verapaz au Guatemala, était une défenseuse des droits humains au pouvoir ancestral Maya Achí (autochtone). Elle participait activement à la mobilisation et à la résistance communautaires, notamment via des mesures juridiques contre des projets miniers sur des territoires autochtones, aux effets sévères et néfastes pour leur tissu socioenvironnemental.

« Le modèle d’industrie extractive promu par le gouvernement guatémaltèque et la construction de projets de développement à grande échelle sur des terres autochtones, sans le consentement des communautés, est source de litiges constants avec les mouvements de résistance. » - Minority Rights Group International (groupe international pour les droits des minorités)

Paulina a également participé à la Marche pour la dignité, la vie et la justice, durant laquelle des milliers de guatémaltèques ont initié, le 1er mai 2019, une marche de huit jours contre la corruption et l’impunité face aux poursuites et aux assassinats de défenseur·e·s des droits humains, des terres ainsi que de leaders paysan·ne·s et autochtones.

Paulina a été assassinée le 14 septembre 2019 près de chez elle, dans le village de Xococ.

D’après Minority Rights Group International, « l’une des problématiques constantes qui affecte le plus les communautés mayas tient dans l’accroissement des activités de l’industrie minière. »

En savoir plus sur les mayas au Guatemala (en anglais)

En savoir plus sur la Marche pour la dignité, la vie et la justice (en anglais)

Ayant conscience des nombreuses difficultés que les déplacements impliquent, nous vous fournirons davantage d’informations et de détails sur les modalités de voyage jusqu’à Bangkok lorsque les Inscriptions ouvriront, au début de l’année prochaine.