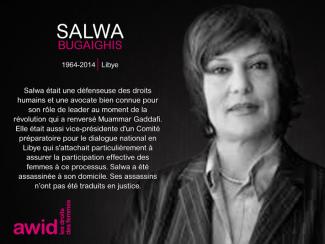

Salwa Bugaighis

L'enquête "Où est l'argent?" #WITM est maintenant en ligne ! Plongez dans l'enquête et partagez votre expérience du financement de votre organisation avec des féministes du monde entier.

En savoir plus et participer à l’enquête!

Les mouvements féministes, en faveur des droits des femmes et leurs allié-e-s du monde entier s’opposent au pouvoir et imaginent de nouvelles politiques de libération. Des ressources économiques et politiques aux actes quotidiens de résistance et de survie, les contributions qui viennent nourrir ce travail revêtent de nombreuses formes.

L’initiative de l’AWID, Ressources des mouvements féministes (Resourcing Feminist Movements, RFM), met en lumière l’écosystème de financement actuel, qui va des modèles d’attribution des ressources auto-générée aux voies de financement officielles.

A travers nos recherches et analyses, nous examinons de quelles façons les pratiques de financement pourraient mieux servir nos mouvements. Nous faisons une étude critique des contradictions propres au “financement” de la transformation sociale, compte tenu notamment de la répression politique croissante, des programmes anti-droits et du pouvoir grandissant des entreprises. Mais surtout, nous élaborons des stratégies collectives en appui à des mouvements fleurissants, solides et résilients.

Créer et élargir les alternatives : Nous développons les pratiques de financement qui accordent une place prépondérante aux priorités des activistes et impliquons un large éventail de donateurs et d’activistes dans la création de nouveaux modèles dynamiques d’attribution de ressources en faveur des mouvements féministes, en particulier dans un contexte qui voit l’espace de participation de la société civile diminuer considérablement.

Enrichir nos connaissances : Nous explorons, échangeons et consolidons nos connaissances sur la façon dont les mouvements attirent, organisent et utilisent les ressources qui leur sont nécessaires pour entreprendre des changements significatifs.

Plaider : Nous travaillons en partenariat, comme avec le Count Me In! Consortium, afin d’influencer les programmes de financement et permettre aux mouvements féministes d’être en dialogue direct pour déplacer le pouvoir et l’argent.

*Sites web en anglais

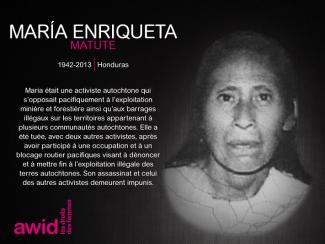

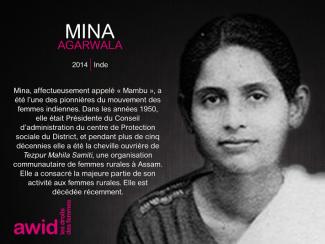

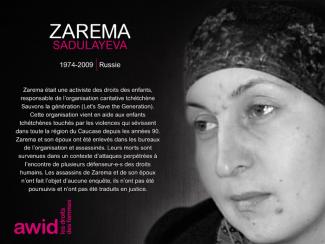

L’hommage se présente sous forme d’une exposition de portraits d’activistes du monde entier qui ne sont plus parmi nous qui ont lutté pour les droits des femmes et la justice sociale.

Cette année, tout en continuant à convoquer la mémoire de celleux qui ne sont plus parmi nous, nous souhaitons célébrer leur héritage et souligner les manières par lesquelles leur travail continue à avoir un impact sur nos réalités vécues aujourd’hui.

49 nouveaux portraits de féministes et de défenseur·e·s viennent compléter la gallerie. Bien que de nombreuses des personnes que nous honorons dans cet hommage sont décédé·e·s du fait de leur âge ou de la maladie, beaucoup trop d’entre iels ont été tué·e·s à cause de leur travail et de qui iels étaient.

Visiter notre exposition virtuelle

Les portraits de l'édition 2020 ont été illustrés par Louisa Bertman, artiste et animatrice qui a reçu plusieurs prix.

L’AWID tient à remercier nos membres, les familles, les organisations et les partenaires qui ont contribué à cette commémoration. Nous nous engageons auprès d’elleux à poursuivre le travail remarquable de ces féministes et défenseur·e·s et nous ne ménagerons aucun effort pour que justice soit faite dans les cas qui demeurent impunis.

« Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines » - Proverbe mexicain

Le premier hommage aux défenseur-e-s des droits humains a pris la forme d’une exposition de portraits et de biographies de féministes et d’activistes disparu·e·s lors du 12e Forum international de l’AWID en Turquie. Il se présente maintenant comme une gallerie en ligne, mise à jour chaque année.

Depuis, 467 féministes et défenseur-e-s des droits humains ont été mis·es à l'honneur.

En vigueur à compter du 25 avril 2023.

Veuillez cliquer ici pour consulter la version précédente de notre politique de confidentialité.

La présente politique de confidentialité présente la manière dont l'Association pour les droits des femmes dans le développement et nos filiales et sociétés affiliées (« AWID », « nous » ou « notre ») traitent les données personnelles que nous recueillons via notre site Web, renvoyant à la présente politique de confidentialité (le « site »), ainsi que via les réseaux sociaux, nos activités de marketing, nos événements en direct et autres activités décrites dans la présente politique de confidentialité (le « Service »).

Index

Les données personnelles que nous recueillons

Comment nous utilisons vos données personnelles

Comment nous partageons vos données personnelles

Vos choix

Autres sites et services

Sécurité

Transferts internationaux de données

Personnes mineures

Modifications de la politique de confidentialité

Comment nous contacter

Avis aux utilisateurs·trices européen·ne·s

Les données que vous nous communiquez. Les données personnelles que vous êtes susceptibles de nous fournir par l'intermédiaire du Service ou d'une autre manière comprennent :

Données de communication basées sur nos échanges avec vous, y compris lorsque vous nous contactez par le biais du Service, des médias sociaux ou autrement.

Collecte automatique de données. Nous, nos fournisseurs de services et nos partenaires commerciaux pouvons enregistrer automatiquement certaines informations vous concernant, concernant votre ordinateur ou appareil mobile, et votre interaction au fil du temps avec le Service, nos communications et autres services en ligne, telles que :

Cookies et technologies apparentées. Une partie de la collecte automatique décrite ci-dessus est facilitée par les cookies, qui sont de petits fichiers texte que les sites Internet stockent sur les appareils des utilisateurs·trices et qui permettent aux serveurs Web d'enregistrer les activités de navigation Web des utilisateurs·trices et de se souvenir de leurs informations, de leurs préférences et de leur statut de connexion lorsqu'ils naviguent sur un site. Les cookies utilisés sur nos sites comprennent à la fois des « cookies de session » qui sont supprimés lorsqu'une session se termine, des « cookies persistants » qui restent plus longtemps, des cookies de « première partie » que nous plaçons et des cookies de « tierce partie » placés par nos partenaires commerciaux et nos fournisseurs de services de tiers.

Vos données personnelles pourront être utilisées aux fins suivantes ou selon les modalités décrites au moment de la collecte :

Prestation de services et exploitation commerciale. Nous sommes susceptibles d’utiliser vos données personnelles pour :

Recherche et développement. Nous sommes susceptibles d'utiliser vos données personnelles à des fins de recherche et de développement, notamment pour analyser et améliorer le Service. Dans le cadre de ces activités, nous pouvons créer des données agrégées, dépersonnalisées et/ou anonymisées à partir des données personnelles que nous recueillons. Nous transformons les données personnelles en données dépersonnalisées ou anonymes en supprimant les informations qui permettent de vous identifier personnellement. Nous pouvons utiliser ces données agrégées, dépersonnalisées ou autrement anonymisées et les partager avec des tiers à nos fins commerciales légales, y compris pour analyser et améliorer le Service et promouvoir nos activités.

Publicité. Nos fournisseurs de services et nous-mêmes pouvons recueillir et utiliser vos données personnelles pour vous envoyer des communications de marketing direct. Vous pouvez demander à ne plus recevoir de communications promotionnelles comme décrit dans la section Désengagement du marketing ci-dessous.

Conformité et protection. Nous sommes susceptibles d’utiliser vos données personnelles pour :

Avec votre consentement. Dans certains cas, nous pourrons vous demander expressément votre accord avant de collecter, utiliser ou partager vos données personnelles, notamment lorsque la loi l'exige.

Cookies et technologies apparentées. En plus des autres utilisations incluses dans cette section, nous sommes susceptibles d’utiliser les Cookies et technologies apparentées décrites ci-dessus aux fins suivantes :

Conservation. Nous conservons généralement les données personnelles pour atteindre les fins pour lesquelles nous les avons recueillies, y compris pour satisfaire à toute exigence légale, comptable ou de déclaration, pour établir ou défendre des réclamations légales, ou à des fins de prévention de la fraude. Pour déterminer la période de conservation appropriée des données personnelles, nous pouvons prendre en compte des facteurs tels que la quantité, la nature et la sensibilité des données personnelles, le risque potentiel de préjudice lié à l'utilisation ou à la divulgation non autorisée de vos données personnelles, les fins auxquelles nous traitons vos données personnelles et si nous pouvons atteindre ces fins par d'autres moyens, ainsi que les exigences légales applicables.

Une fois que nous n'avons plus besoin des informations personnelles que nous avons collectées à votre sujet, nous pouvons soit les supprimer, soit les rendre anonymes, soit les exclure de tout traitement ultérieur.

Nous sommes susceptibles de partager vos données personnelles avec les parties suivantes et comme décrit par ailleurs dans la présente politique de confidentialité ou au moment de la collecte :

Sociétés affiliées. Notre société mère, nos filiales et nos sociétés affiliées, à des fins compatibles avec la présente politique de confidentialité.

Fournisseurs de services. Les tiers qui fournissent des services en notre nom ou qui nous aident à exploiter le Service ou notre entreprise (tels que l'hébergement, la technologie de l'information, l'assistance à la clientèle, la livraison de courriels, le marketing, la recherche sur les consommateurs·trices et l'analyse de sites Internet).

Processeurs de paiement. Toute information de carte de paiement que vous utilisez pour effectuer un achat sur le Service est collectée et traitée directement par nos processeurs de paiement, tels que Stripe. Stripe se réserve le droit d'utiliser ces données de paiement conformément à sa politique de confidentialité, à l'adresse https://stripe.com/fr/privacy. Vous pouvez également demander à être facturé·e par votre fournisseur de communications mobiles, qui utilisera vos données de paiement conformément à sa propre politique de confidentialité.

Tiers désignés par vous. Nous nous réservons le droit de partager vos données personnelles avec des tiers dès lors que vous nous en avez donné l'instruction ou que vous nous avez donné votre accord pour le faire. Nous partagerons les informations personnelles requises pour que ces autres entreprises puissent fournir les services que vous aurez sollicités. De plus, vous pouvez choisir de traduire le contenu généré par les utilisateurs·trices à l'aide de Google Translate. Google se réserve le droit d’utiliser ce contenu conformément à sa politique de confidentialité, https://policies.google.com.

Conseillers·ères professionnel·le·s. Les conseillers·ères professionnel·le·s, tel·le·s que les avocat·e·s, les auditeurs·trices, les banquiers·ières et les compagnies d'assurance or asureur·e·s, lorsque cela est nécessaire dans le cadre des services professionnels qu'ils·elles nous fournissent.

Autorités et autres. Les forces de l'ordre, les autorités gouvernementales et les parties privées, si nous estimons de bonne foi que cela est nécessaire ou approprié aux fins de conformité et de protection décrites ci-dessus.

Autres utilisateurs·trices. Votre profil et les autres données de contenu généré par les utilisateurs·trices (à l'exception des messages) sont potentiellement visibles par d'autres utilisateurs·trices du Service. Par exemple, d'autres utilisateurs·trices du Service peuvent avoir accès à vos informations si vous avez choisi de mettre votre profil ou d'autres données personnelles à leur disposition par le biais du Service, par exemple lorsque vous publiez des commentaires, des critiques, des réponses à des sondages ou que vous partagez d'autres contenus. Ces informations peuvent être vues, collectées et utilisées par d'autres, y compris être mises en cache, copiées, capturées à l'écran ou stockées ailleurs par d'autres (par exemple, les moteurs de recherche), et nous ne prenons pas la responsabilité d'une telle utilisation de ces informations.

Dans cette section, nous décrivons les droits et les choix disponibles pour tous les utilisateurs·trices. Les utilisateurs·trices qui se trouvent au Royaume-Uni, en Suisse et dans l’Espace économique européen peuvent trouver des informations supplémentaires sur leurs droits ci-dessous.

Refus des communications publicitaires. Vous pouvez renoncer à recevoir des courriels à caractère commercial en suivant les instructions d’opposition ou de désabonnement figurant au bas du courriel, ou en nous contactant. Notez que si vous choisissez de vous désabonner des courriels à caractère publicitaire, vous continuerez peut-être à recevoir des courriels liés au Service et d'autres courriels à caractère non publicitaire.

Refuser de fournir des informations. Il nous est nécessaire de collecter des données personnelles pour fournir certains services. Si vous ne fournissez pas les informations que nous jugeons requises ou obligatoires, nous pourrions ne pas être en mesure de fournir ces services.

Supprimer votre contenu ou mettre fin à votre adhésion. Vous pouvez choisir de supprimer certains contenus que vous nous avez fournis. Si vous souhaitez faire la demande de mettre fin à votre adhésion, veuillez nous contacter.

Le Service est susceptible de contenir des liens vers des sites Internet, des applications mobiles et d'autres services en ligne exploités par des tiers. En outre, il peut arriver que notre contenu soit intégré à des pages Internet ou à d'autres services en ligne qui ne nous sont pas associés. Ces liens et intégrations ne constituent pas une approbation de notre part, ni ne signifient que nous sommes affiliés à une tierce partie. Nous ne contrôlons pas les sites Internet, les applications mobiles ou les services en ligne exploités par des tiers, et nous ne sommes pas responsables de leurs actions. Nous vous encourageons à lire les politiques de confidentialité des autres sites Internet, applications mobiles et services en ligne que vous utilisez.

Nous employons un certain nombre de mesures de protection techniques, organisationnelles et physiques conçues pour protéger les données personnelles que nous recueillons. Cependant, le risque de sécurité est inhérent à toutes les technologies de l'Internet et de l'information et nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos données personnelles.

Notre siège social se trouve aux États-Unis mais nous nous réservons le droit de faire appel à des fournisseurs de services exerçant leurs activités dans d'autres pays. Vos données personnelles sont susceptibles d'être transférées aux États-Unis ou à d'autres endroits où les lois sur la protection de la vie privée pourraient ne pas être aussi protectrices que celles en vigueur dans votre État, votre province ou votre pays.

Il est recommandé aux utilisateurs·trices du Royaume-Uni, de la Suisse et de l'Espace économique européen de lire les informations importantes fournies ci-dessous concernant le transfert de données personnelles effectué en dehors de l'Union européenne.

Le Service n'est pas destiné à être utilisé par des personnes âgées de moins de 18 ans. Si vous êtes le parent ou un·e tuteur·trice d'un enfant auprès duquel vous pensez que nous avons recueilli des données personnelles de manière illégale, veuillez nous contacter. Si nous apprenons que nous avons recueilli des données personnelles par le biais du Service auprès d'une personne mineure sans le consentement de son parent ou de tuteur·trice tel que l'exige la loi, nous nous conformerons aux exigences légales applicables pour supprimer ces informations.

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment. Si nous y apportons des modifications importantes, nous vous en informerons en mettant à jour la date de cette politique de confidentialité et en l'affichant sur le Service ou par d'autres moyens appropriés. Toute modification de la présente politique de confidentialité entrera en vigueur dès que nous aurons publié la version modifiée (ou comme indiqué autrement au moment de la publication). Dans tous les cas, l'utilisation du Service après la date d'entrée en vigueur de toute politique de confidentialité modifiée indique que vous reconnaissez que la politique de confidentialité modifiée s'applique à vos interactions avec le Service et notre entreprise.

Avis aux utilisateurs·trices européen·ne·s

Domaines d’application du présent avis aux utilisateurs·trices européen·ne·s. Les informations fournies dans cette section « Avis aux utilisateurs·trices européen·ne·s » ne s'appliquent qu'aux personnes situées dans l'EEE ou au Royaume-Uni (les juridictions de l'EEE et du Royaume-Uni sont ensemble désignées par le terme « Europe »).

Données personnelles. Les références aux « données personnelles » dans la présente politique de confidentialité doivent être comprises comme incluant une référence aux « données personnelles » (telles que définies dans le RGPD) - c'est-à-dire les informations sur les individus à partir desquelles ils sont soit directement identifiés, soit identifiables. Elles n'incluent pas les « données anonymes » (c'est-à-dire les informations se rapportant à l'identité d’un individu ayant été définitivement supprimée). Les données personnelles que nous recueillons auprès de vous sont identifiées et décrites plus en détail dans la section « Informations personnelles que nous recueillons ».

Responsable du traitement. L’AWID est responsable du traitement de vos données personnelles couvertes par la présente politique de confidentialité aux fins de la législation européenne sur la protection des données (c'est-à-dire le RGPD de l'UE et le dénommé « RGPD du Royaume-Uni » (le « RGPD », le cas échéant)). Voir la section Comment nous contacter ci-dessus pour obtenir nos coordonnées.

Nos bases légales en matière de traitement de l'information. Le RGPD exige que nous nous assurions de disposer d'une « base légale » permettant l’utilisation de vos données personnelles pour toute raison que ce soit.

Nos bases légales pour le traitement de vos données personnelles décrites dans la présente politique de confidentialité sont énumérées ci-dessous.

Nous avons présenté ci-dessous, sous forme de tableau, les bases légales sur lesquelles nous nous appuyons en ce qui concerne lesdites Finalités justifiant l'utilisation de vos données personnelles - pour plus d'informations sur ces Finalités et les types de données concernés, voir Comment nous utilisons vos données personnelles ci-dessus.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Conservation. Nous conservons les données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour atteindre l’objectif pour lequel nous les avons recueillies, y compris pour satisfaire à toute exigence légale, comptable ou de déclaration, pour établir ou défendre des réclamations légales, ou à des fins de conformité et de protection, à moins qu'il ne soit spécifiquement autorisé de les conserver plus longtemps.

Pour déterminer la période de conservation appropriée des données personnelles, nous tenons compte de la quantité, de la nature et de la sensibilité des données personnelles, du risque potentiel de préjudice lié à l'utilisation ou à la divulgation non autorisée de vos données personnelles, des fins auxquelles nous traitons vos données personnelles et de la possibilité d'atteindre ces objectifs par d'autres moyens, ainsi que des exigences légales applicables.

Une fois que nous n'aurons plus besoin des données personnelles que nous avons recueillies à votre sujet, nous les supprimerons ou les rendrons anonymes ou, si cela n'est pas possible (par exemple, parce que vos données personnelles ont été stockées dans des archives de sauvegarde), nous conserverons vos données personnelles en toute sécurité et les exclurons de tout traitement ultérieur jusqu'à ce qu'il soit possible de les effacer. Dans le cas où nous rendons anonymes vos données personnelles (afin qu'elles ne puissent plus vous être associées), nous sommes en droit d'utiliser ces informations indéfiniment sans vous en informer davantage.

Informations complémentaires

Pas d’obligation de fournir des données personnelles. Vous n'êtes pas obligé·e de nous fournir des données personnelles. Cependant, dans le cas où nous devrions traiter vos données personnelles soit pour nous conformer à la loi applicable, soit pour vous fournir nos Services, et que vous ne nous communiqueriez pas ces données personnelles lorsque nous vous le demandons, nous pourrions ne pas être en mesure de vous fournir une partie ou la totalité de nos Services. Nous vous en informerons, si c'est le cas à ce moment-là.

Pas de prise de décision automatisée ni de profilage. Dans le cadre des Services, nous n'effectuons pas de prise de décision automatisée ni/ou de profilage entraînant des effets juridiques ou des effets significatifs similaires. Nous ne manquerons pas de vous faire savoir si la mise à jour de la présente politique de confidentialité entraîne quelque changement que ce soit.

Sécurité. Nous avons mis en place des procédures conçues pour faire face aux violations de données personnelles. Dans le cas de telles violations, nous avons adopté des procédures qui nous permettent de travailler avec les organismes de réglementation applicables. En outre, dans certaines circonstances (y compris lorsque nous sommes légalement tenu·e·s de le faire), nous pouvons vous avertir des violations affectant vos données personnelles.

Vos droits

Généralités. Les lois européennes sur la protection des données garantissent certains droits concernant vos données personnelles. Si vous résidez en Europe, vous pouvez nous demander de prendre l'une des mesures suivantes en ce qui concerne les données personnelles que nous détenons :

Comment faire valoir ses droits. Vous pouvez soumettre ces demandes par courrier électronique. Voir la section Comment nous contacter ci-dessus pour nos coordonnées. Nous sommes susceptibles de vous demander des informations spécifiques pour nous aider à confirmer votre identité et à traiter votre demande. Le fait que nous soyons tenu·e·s ou non de répondre à votre demande dépendra d'un certain nombre de facteurs (par exemple, pourquoi et comment nous traitons vos données personnelles), si nous rejetons une demande que vous pourriez faire (que ce soit en totalité ou en partie), nous vous communiquerons alors les raisons de cette décision, sous réserve de toute restriction légale. En règle générale, vous n'aurez pas de frais à payer pour exercer vos droits; cependant, nous pouvons exiger des frais raisonnables si votre demande est manifestement infondée, répétitive ou excessive. Nous essayons de répondre à toutes les demandes légitimes dans un délai d'un mois. Cela peut nous prendre plus d'un mois si votre requête est particulièrement complexe ou si vous en avez déposé plusieurs; dans ce cas, nous vous en informerons et vous tiendrons au courant.

Le droit de déposer une plainte auprès de votre autorité de surveillance. Outre les droits qui vous sont conférés ci-dessus, vous pouvez, si notre réponse à une demande que vous nous avez adressée ou la façon dont nous traitons vos données personnelles ne vous satisfont pas, déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle de la protection des données de votre lieu de résidence habituel.

The Information Commissioner’s Office

Water Lane, Wycliffe House

Wilmslow - Cheshire SK9 5AF

Tel. +44 303 123 1113

Site Internet : https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Traitement des données en dehors de l'Europe; nous sommes une société basée aux États-Unis et nombre de nos prestataires de services, conseillers·ères, partenaires ou autres destinataires de données sont également basé·e·s aux États-Unis. Cela veut dire que vos données personnelles seront nécessairement consultées et traitées aux États-Unis si vous utilisez les Services. Elles peuvent également être fournies à des destinataires dans d'autres pays en dehors de l'Europe.

Pour rappel, les États-Unis ne font pas l'objet d'une « décision d'adéquation » au titre du RGPD - ce qui signifie, en substance, que le régime juridique américain n'est pas considéré par les organismes européens compétents comme offrant un niveau de protection des données personnelles adéquat et équivalent à celui fourni par les lois européennes en vigueur.

Lorsque nous partageons vos données personnelles avec des tiers qui sont basés en dehors de l'Europe, nous nous efforçons de garantir un degré de protection similaire conformément aux lois applicables en matière de protection de la vie privée en nous assurant que l'un des mécanismes suivants est bien mis en œuvre :

Pour plus d'informations concernant le mécanisme spécifique utilisé lors du transfert de vos données personnelles en dehors de l'Europe, n'hésitez pas à nous contacter.

Notre rapport annuel 2012 fournit les points saillants de notre travail durant l'année pour contribuer de manière hardie, créative et efficace à la promotion des droits des femmes et l'égalité de genre dans le monde entier.

Amusez-vous en regardant des vidéos, des photos et des histoires sur nos contributions !

Avant d’aborder la méthodologie de recherche WITM, il est important que vous connaissiez les données de base et que vous sachiez à quoi vous attendre.

En ce qui concerne la méthodologie de recherche WITM de l’AWID, nous recommandons d’étudier toute la boîte à outils.

Bien que cette boîte à outils ait été conçue pour démocratiser la recherche WITM, il existe des contraintes en termes de capacités liées à l’expérience de votre organisation dans le domaine des ressources et de la recherche qui pourraient influencer son aptitude à utiliser cette méthodologie.

Utilisez la Fiche de travail « Êtes-vous prêts-tes ? » pour évaluer votre niveau de préparation à mener votre propre recherche WITM. Plus vos réponses aux questions de cette fiche de travail seront nombreuses, plus vous serez capable d’entreprendre votre recherche.

Avant de commencer toute recherche, nous vous recommandons de procéder à l’évaluation des liens que votre organisation a établis avec votre communauté et de la confiance qu’elle inspire.

Dans de nombreux contextes, les organisations pourraient hésiter à partager ouvertement leurs données financières avec d’autres pour des raisons diverses allant des inquiétudes que suscite la façon dont les données seront utilisées, à la crainte de la concurrence pour le financement en passant par les préoccupations au sujet des restrictions gouvernementales croissantes imposées aux organisations de la société civile.

Lorsque vous établirez des relations et que vous mènerez des recherches informelles pendant la période précédant le lancement de votre initiative, la clarté des objectifs fixés contribuera à instaurer la confiance. La transparence permettra aux personnes qui participent à la recherche de comprendre pourquoi vous recueillez des données et en quoi cela profitera à l’ensemble de la communauté.

Nous vous recommandons vivement de faire en sorte que les données soient recueillies de manière confidentielle et partagées anonymement. Cela permettra aux personnes qui participent à votre recherche de partager plus facilement avec vous des informations sensibles.

Nous vous invitons à consulter notre Fiche de travail « Êtes-vous prêts-tes ? » pour mesurer vos propres progrès.

Isabel est une féministe du Royaume-Uni avec plus d'une décennie d'expérience de réponses féministes aux fascismes, aux fondamentalismes et aux tendances antidroits. À l'AWID, son travail se concentre sur le renforcement des connaissances. Elle a notamment dirigé la production de la série Droits en danger en collaboration avec l'Observatoire sur l'universalité des droits (OUR). Elle est titulaire d’un master en études sur le genre de l’École d’études orientales et africaines (SOAS) et a précédemment travaillé avec Women Living Under Muslim Laws (WLUML). Elle est passionnée par le travail intermouvements, la construction de connaissances centrées sur les mouvements et l’utilisation de l’expression créative pour perturber les systèmes d’oppression. En dehors du travail, Isabel est active dans divers espaces de justice liée au handicap, aux soins collectifs, à l’apprentissage et au plaidoyer.

Aujourd'hui, de nombreux systèmes de savoirs communautaires sont en danger.

Les changements qui surviennent à une vitesse effrénée sur le plan économique, politique et culturel détruisent les environnements, les pratiques et les moyens de subsistance. Diverses formes de connaissances sombrent dans l’oubli, sont marchandées et colonisées dans le cadre de la mondialisation massive, de la promesse de gains à court terme, ou encore contre des solutions de fortune.

Le Buen Vivir (le bien-vivre), un concept adapté à partir des connaissances des peuples autochtones andins, est décrit comme la réalisation collective d'une vie d'accomplissement fondée sur des relations harmonieuses et équilibrées entre les êtres humains et tous les êtres vivants, dans la réciprocité et la complémentarité. Cela implique de reconnaître que les êtres humains sont une partie intégrante de la nature, que nous dépendons de la nature et que nous sommes interdépendant-e-s entre nous.

La vision inhérente à la notion de Buen Vivir intègre la production et la reproduction comme processus indissociables de l'économie, de la production de richesse et des conditions de vie.

D’une perspective féministe, le Buen Vivir valorise les relations et les ressources mobilisées dans les cycles de production et de reproduction, favorisant l’équilibre (non seulement celui des marchés) afin de garantir la continuité et les changements, tant qu'ils sont compatibles avec la justice économique et la pérennité de la vie.

Certaines conceptions binaires liées au genre et à la complémentarité entre les hommes et les femmes ont été critiquées par les féministes puisqu’elles laissent peu de place à une discussion plus approfondie sur le patriarcat hétérocentrique et les relations de genre ‘non conformes’.

Cela dit, l'une des principales contributions de l’application du principe Buen Vivir aux cadres politiques, économiques et sociaux, consiste à ce que l'égalité ne représente plus le paradigme des droits individuels, ayant plutôt pour objet la transformation de l’ensemble de la société.

Sanyu est une féministe panafricaine basée à Nairobi, au Kenya. Elle a passé la dernière décennie à soutenir les mouvements syndicaux, féministes et de défense des droits humains en faveur de la redevabilité des entreprises, de la justice économique et de la justice de genre. Elle a travaillé avec le Business & Human Rights Resource Centre, IWRAW Asia Pacific et la Commonwealth Human Rights Initiative. Elle est titulaire d’un master en droits humains et d’une licence en droit de l’Université de Nottingham. Ses écrits ont été publiés dans le Business and Human Rights Journal, Human Rights Law Review, Open Global Rights, Open Democracy et d’autres encore. Pendant son temps libre, elle adore se promener en forêt et chasser les papillons.

Lors de ce 14e Forum, nous célébrerons et amplifierons les réalités féministes autour de nous, à tous les stades de déveoppement !

Nous voulons faire de ce Forum une réalité féministe : un lieu où vous pouvez habiter un monde différent, où vous pouvez rapporter vos victoires et les solutions que vous avez élaborées ; ce qui vous rend plus fortes, pleines d’espoir et prêtes à continuer. Ce rassemblement sera différent de tous ceux auxquels vous avez pu assister par le passé.

Nous vous encourageons fortement à vous joindre à nous pour co-créer ce monde. Cela en vaut la peine !

Chaque Forum a un thème qui reflète les besoins de nos membres et de nos mouvements, et répond à notre analyse du contexte actuel.

Actuellement, les fascismes, les fondamentalismes, les autoritarismes et le pouvoir illimité des entreprises prennent de l’ampleur au niveau mondial. Nous voyons ces menaces converger avec l’État pour façonner les normes publiques, les récits et les politiques, ancrant une culture de la peur, de la haine et de l’incitation à la violence dans les discours publics. Les États, qui étaient autrefois une cible de plaidoyer et de réclamation de droits, n’éprouvent plus de sentiment de responsabilité dans la plupart des cas, et peuvent parfois même être dans l’incapacité de faire respecter les droits.

Le Forum de l'AWID de 2016 s’était focalisé sur les horizons féministes et les conditions prérequises à leur établissement. Il était devenu clair, et reste évident aujourd’hui, que le défi majeur de nombreux mouvements de justice sociale est de réfléchir en dehors du système actuel sur des solutions structurelles. L’imaginaire peut ainsi devenir restreint en raison de longues expériences d’inégalités et d’oppression. Mais ce que nous avions aussi entendu, et que nous observons autour de nous, c’est que les mouvements féministes sont bel et bien en train de vivre et de promouvoir des réalités orientées sur les droits et la justice, ainsi que des solutions à petite et grande échelles.

En l’occurrence, nous voyons l’urgence de mobiliser à partir d’un lieu d’espoir, plutôt qu’à partir d’un plus petit dénominateur commun – un espoir qui se fonde sur la certitude qu’à travers le monde, même imparfaites, existent des expériences et des pratiques qui recouvrent des façons d’être plus justes, et qu’en partageant, renforçant et consolidant ces expériences, nous pouvons contribuer à augmenter leur influence.

Il ne s’agit pas de rêves impossibles, mais de réalités vécues. Ce sens des possibilités déclenche le réexamen et l’appréciation nouvelle des dimensions transformatives de notre travail.

À l’AWID, nous concevons ces réalités féministes comme les exemples vivants des mondes que nous savons possibles. Nous concevons ces diverses réalités féministes comme des revendications et des incarnations d’espoir et de pouvoir. Elles sont ancrées dans les multiples manières de vivre, de penser et de faire autrement, que ce soit au niveau des expressions quotidiennes de nos modes de vie ou nos manières d'être en relations les un.e.s avec les autres ou au niveau de systèmes alternatifs de gouvernance et de justice. Les réalités féministes combattent les systèmes de pouvoir dominants tels que le patriarcat, le capitalisme et la suprématie blanche.

Il s’agit là de propositions puissantes qui nous orientent vers une vision établie de possibilités, et qui nous montrent comment les organisations féministes ouvrent la voie à la justice dans les mouvements et les communautés à travers le monde.

Dans une communauté noire extrêmement marginalisée de Jackson, dans l'État du Mississippi, se tient une expérimentation d’économie solidaire et coopérative via la Cooperation Jackson (Coopération de Jackson). Il s’agit d’un plan ambitieux qui vise à construire une propriété communautaire en dehors des modes de production capitalistes. (en anglais)

En Afrique de l’Ouest, les agricultrices résistent à l’accaparement des terres et refusent les projets d’industrialisation agricole. Elles affirment audacieusement « Nous sommes la solution » à travers une campagne de renforcement des solutions agro-écologiques qui se centre sur les agricultrices et leurs savoirs comme solutions pour nourrir les communautés et atténuer le changement climatique.

Parallèlement en Inde, 5 000 femmes se sont rassemblées pour développer des systèmes communautaires de souveraineté alimentaire basés sur les savoirs locaux, comprenant des banques de céréales et de semences

Les femmes au Mexique ont créé un projet d’économie non monétaire, par et pour les femmes, ainsi que pour toute personne qu’elles connaissent. A El Cambalache, la valeur est équivalente pour tout : les gens échangent des choses dont ils n’ont plus besoin contre d’autres choses désirées comme les savoirs, les compétences et l’entraide que les personnes veulent partager. El Cambalache a été créé sur des valeurs anti-systémiques et anticapitalistes des mouvements sociaux locaux (en anglais et en espagnol)

À Rojava, les Kurdes construisent une démocratie sans État et les femmes kurdes offrent la jinéologie comme cadre de remise en question du patriarcat, du capitalisme et de l’État, et créent des systèmes et des institutions permettant de mettre ce cadre en pratique

Au Royaume-Uni, Arnacho Agony Aunts (Tantes anarcho-agonie) est une émission de conseil sur le sexe et les rencontres, réalisée à partir d’une perspective féministe, antifasciste et anarchiste. Les animatrices Rowan et Marijam récupèrent un espace de l’ultra droite en donnant aux gens (principalement des hommes) un espace pour poser des questions délicates dans un cadre sans jugement (en anglais)

Le projet African Feminist Judgement (Jugement féministe africain) élabore et diffuse des jugements alternatifs pour des cas importants de jurisprudence en Afrique sur une variété de cas juridiques. Le cœur du projet consiste à s’appuyer sur une pratique judiciaire féministe et des jugements féministes alternatifs pour contribuer à la jurisprudence africaine, aux pratiques légales et aux décisions judiciaires (en anglais)

La coopérative Usha en Inde a été fondée à un moment où les banques conventionnelles refusaient de fournir des services aux travailleurs·ses du sexe à Sonagachi. Les travailleurs·ses du sexe se sont organisé·e·s pour prioriser leurs préoccupations économiques et mettre en place leur propre institution financière. La coopérative Usha est une banque coopérative qui réunit plus de 20 000 travailleurs·ses du sexe et a fourni plus de 4,7 millions d’USD de prêts à 7 231 travailleurs·ses du sexe sur une année. Les membres sont tou·te·s des travailleurs·ses du sexe et la banque procure une réelle possession et influence sur la gouvernance et la gestion de la coopérative, innovant en matière de moyens offerts aux individus et communautés marginalisés pour renforcer leur pouvoir économique, selon leurs propres conditions.

À Porto Rico, une fiducie foncière communautaire aide à transformer une installation informelle située à proximité d’un canal pollué et propice aux inondations, en une communauté durable. Cela fournit un nouveau modèle d’amélioration des installations informelles dans les villes, sans pour autant les rendre hors d’atteinte pour les résident·e·s d’origine.

Dans de nombreux pays d’Amérique latine, les activistes fournissent des conseils et de l’accompagnement entre pairs sur l’avortement médical, réclamant le droit des femmes à disposer de leur corps et des savoirs médicaux. (pour des raisons de sécurité, aucun lien n’est fourni)

En savoir plus sur ces point d'ancrage thématiques

Nous attendons du Forum 2020 qu’il :

Construise le pouvoir des réalités féministes en nommant, célébrant, amplifiant et contribuant à créer un élan autour des expériences et des propositions qui mettent en lumière ce qui est possible tout en nourrissant nos imaginaires collectifs.

Réapprovisionne les sources d’espoir et d’énergie en tant que carburants nécessaires à l’activisme pour les droits et la justice, et à la résilience.

Renforce la connectivité, la réciprocité et la solidarité entre une diversité de mouvements féministes ainsi qu’avec d’autres mouvements orientés vers les droits et la justice.

Le Forum se veut bien plus qu’un événement de quatre jours. C’est un arrêt de plus dans un parcours de renforcement de mouvement autour des réalités féministes, lequel a déjà commencé et continuera bien au-delà des dates du Forum.

Ekaete Judith Umoh est une défenseure internationale des droits des personnes en situation de handicap et experte en développement inclusif. Elle analyse avec finesse les questions relatives au genre, au handicap et au développement inclusif. Son rêve est d’accroître la visibilité des femmes et des filles en situation de handicap au sein du mouvement féministe international et dans tous les efforts de développement à travers le monde.

Passionnée d’activisme et de politique, Ekaete devient la première femme élue présidente de l’Association nationale des personnes en situation de handicap (Joint National Association of Persons with Disabilities, JONAPWD), au Nigéria. À ce titre, elle dirige les organisations de personnes en situation de handicap dans la lutte pour la signature de la loi nigériane sur le handicap de 2019, qu’elle défendait sans relâche depuis plus de 17 ans. Par la suite, elle rejoint CBM Global en tant que directrice nationale et joue un rôle pionnier à la tête de son équipe pendant trois ans, pour briser le cercle de la pauvreté et du handicap au Nigéria. Outre son activisme dans le domaine du handicap, Ekaete a été consultante auprès de plusieurs agences de développement, proposant son expertise technique de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la conception de programmes et projets.

Nous comptons actuellement parmi nos membres plusieurs centaines d’organisations parmi les plus connues et novatrices. Les critères d’adhésion sont les mêmes que pour les personnes, mais les cotisations diffèrent et les services proposés tentent de répondre à leurs besoins particuliers.