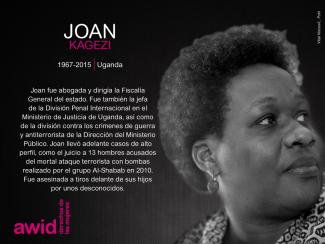

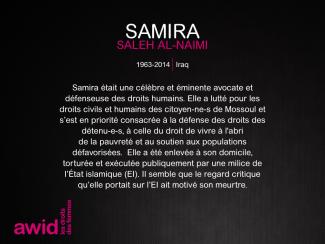

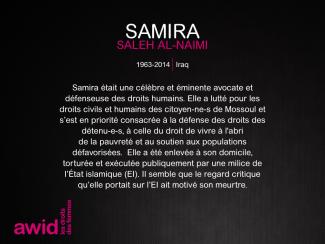

Samira Saleh Al-Naimi

Les défenseuses des droits humains s’auto-identifient comme des femmes ou des personnes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes (LBT*QI) ou autres qui défendent les droits. Elles sont exposées à des risques et à des menaces de nature genrée à cause du travail qu’elles accomplissent en faveur des droits humains et/ou en conséquence directe de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle.

Les défenseuses des droits humains subissent une violence et une discrimination systématique du fait de leur identité, mais aussi à cause de la lutte indéfectible qu’elles mènent en faveur des droits, de l’égalité et de la justice.

Le programme Défenseuses des droits humains collabore avec des partenaires internationaux et régionaux ainsi qu’avec les membres de l’AWID pour éveiller les consciences à propos de ces risques et menaces, pour plaider en faveur de mesures féministes et holistiques de protection et de sécurité et enfin pour promouvoir activement une culture du souci de soi et du bien-être collectif au sein de nos mouvements.

Les défenseuses des droits humains sont exposées aux mêmes types de risques que toutes les autres personnes qui défendent les droits humains, les communautés et l’environnement. Mais elles se heurtent également à des violences fondées sur le genre et à des risques spécifiques de nature genrée parce qu’elles remettent en cause les normes de genre en vigueur au sein de leur culture et de leur société.

En défendant les droits, les défenseuses des droits humains sont exposées aux risques suivants :

Nous travaillons en collaboration avec des réseaux internationaux et régionaux ainsi qu’avec nos membres pour :

Nous travaillons à la promotion d’une approche holistique de la protection des défenseuses, qui suppose notamment :

Nous souhaitons contribuer à l’avènement d’un monde plus sûr pour les défenseuses des droits humains, leurs familles et leurs communautés. Nous pensons que le fait que les défenseuses œuvrent en faveur des droits et de la justice ne devrait pas leur faire courir de risques ; leur action devrait être appréciée et célébrée.

Promouvoir la collaboration et la coordination entre organisations de défense des droits humains et des droits des femmes au niveau international, et ce dans le but de d’apporter des réponses plus efficaces dans le domaine de la sureté et du bien-être des défenseuses des droits humains ;

Soutenir les réseaux régionaux de défenseur-es et les organisations, parmi lesquels l’Initiative mésoaméricaine des défenseuses des droits humains et la Coalition des défenseuses des droits humains du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, dans leur travail de promotion et de renforcement de l’action collective en faveur de la protection des défenseuses – en mettant en avant l’importance de la création de réseaux de solidarité et de protection, de la promotion du souci de soi ainsi que du plaidoyer et de la mobilisation en faveur de la sécurité des défenseuses ;

Faire en sorte que les défenseur-e-s des droits humains et les risques qui les menacent soient plus visibles et mieux reconnus, en rassemblant des informations sur les agressions dont elles sont victimes et en produisant et diffusant des documents sur leurs luttes, leurs stratégies et les difficultés qu’elles rencontrent ;

Organiser des réponses urgentes fondées sur la solidarité internationale dès que des défenseuses des droits humains sont en danger, par le biais de nos réseaux internationaux et régionaux mais aussi grâce à nos membres.

A AWID compromete-se a alcançar a justiça linguística e lamentamos que, neste momento, não seja viável disponibilizar um inquérito do WITM em mais idiomas. No entanto, caso precise de apoio com traduções ou queira preencher o inquérito em qualquer outro idioma, entre em contacto connosco através de witm@awid.org.

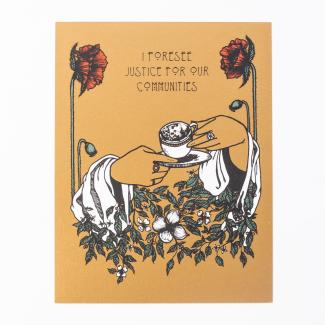

Tasseography is the study of coffee grounds and/or tea leaves for the act of divination. It is a practice that has been passed down through the women on my Armenian side of the family and was taught to me by my mother, she from her mother, and so on. As I would watch my Nana read the coffee grounds from the Armenian coffee prepared for family and friends, I would notice how often times she would see what she would want to say. These prints say some of the things I want to see in the world; I hope you do too.

This print celebrates the resilience, sacrifice and strength of SWANA freedom fighters throughout history and the solidarity that exists. It was originally inspired by an article I read about an exhibition held in Tatvan, a district of Bitlis that was highlighting the Armenian presence in the region. My ancestors are from Bitlis, now within the borders of modern day Turkey.

Tasseography (the study of reading coffee grounds) is a cultural practice that Armenian women have used for hundreds of years to speak among and to each other, a coded language to open up conversations, to build inter-relatedness and weave connections.

![]Ali Chavez Leeds portrait](/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2021-10/portrait.jpeg?itok=0yU3PqLe)

Meet Sabrina Sanchez, remarkable trans migrant woman, sex worker, organizer, transfeminist and one of the founders of the union OTRAS.

Originally from Mexico City, she migrated to Spain 17 years ago after getting a degree in communications and started working as a sex worker.

It didn’t take long before she became involved with trans activism and sex worker activism in Barcelona. After joining the collective Asociación de Profesionales del Sexo (Association of Sex Workers, Aprosex), she started working in its secretariat and founded the Spanish sex workers union OTRAS.

She currently lives in Amsterdam where she works as the coordinator of the European Sex Workers’ Alliance.

Fun fact: she’s also a car mechanic and serious runner!

The theme of the 14th AWID International Forum is: “Feminist Realities: our power in action”.

In this Forum, we will celebrate and amplify powerful propositions that are around us, in all stages of development.

Binta Sarr était une activiste pour la justice sociale, économique, culturelle et politique, en plus d’avoir occupé le poste d’ingénieure hydraulique au Sénégal. Après 13 années de service, celle-ci a choisi de quitter le fonctionnariat pour travailler auprès de femmes rurales et marginalisées.

Cet engagement a donné lieu à la création de l’Association pour la promotion des femmes sénégalaises (APROFES), un mouvement de base auquel est venu se greffer une organisation fondée par Binta en 1987. L’une de ses approches était la formation au leadership, non seulement dans le cadre d’activités économiques mais également en lien avec les droits des femmes et leur accès à des fonctions décisionnelles.

“« Les populations à la base doivent s’organiser, se mobiliser, assumer le contrôle citoyen et exiger une gouvernance démocratique dans tous les secteurs de l’espace public. La priorité des mouvements sociaux doit aller au-delà de la lutte contre la pauvreté et être axée sur des programmes de développement articulés et cohérents en adéquation avec les principes des droits humains, tout en prenant en compte leurs besoins et leurs préoccupations tant au niveau national, sous régional que dans une perspective d’intégration africaine et mondiale. » – Binta Sarr

Ancrée dans la conviction de Binta, à savoir que les changements essentiels dans le statut des femmes nécessitent la transformation des attitudes masculines, APROFES a adopté une approche interdisciplinaire et s’est appuyée sur la radio, les séminaires et le théâtre populaire, offert une éducation publique innovante et apporté un soutien culturel aux actions de sensibilisation. Sa troupe de théâtre populaire a créé des pièces sur le thème des castes dans la société sénégalaise, de l’alcoolisme et de la violence conjugale. Binta et son équipe ont également pris en compte l’interconnexion essentielle entre la communauté et le monde élargi.

« Pour APROFES, il s’agit d’étudier et de prendre en compte les interactions entre le micro et le macro, le local et le mondial, ainsi que les différentes facettes du développement. De l’esclavage à la colonisation, le néo-colonialisme et la marchandisation du développement humain, qui représentent la majeure partie des ressources d’Afrique et du Tiers-Monde (pétrole, or, minéraux et autres ressources naturelles), demeurent sous le contrôle des cartels financiers et autres multinationales qui dominent ce monde mondialisé. » – Binta Sarr

Binta était également l’une des membres fondatrices de la section féminine de l’Association culturelle et sportive Magg Daan, et a reçu des mentions élogieuses de la part du gouverneur régional et du ministre de l’Hydrologie pour sa « dévotion aux populations rurales ».

Née en 1954 dans la petite ville de Guiguineo, Binta est décédée en septembre 2019.

« La perte est incommensurable, la douleur est lourde et profonde mais nous allons résister pour ne pas pleurer Binta; nous allons garder l’image de son large sourire en toutes circonstances, pour résister et nous inspirer d’elle, maintenir, consolider et développer son œuvre... » – Page Facebook de l’APROFES, 24 septembre 2019

« Adieu, Binta! Nul doute que ton immense héritage sera préservé. » – Elimane FALL, président de l’ACS Magg-Daan

نعم. نريد السماع منكم/ن دون أي علاقة ان حصلتم/ن على تمويل لثلاثة أعوام أو عامين أو عام واحد في السنوات 2021-2023.

Curado por Jess X. Snow

Con asistencia de Kamee Abrahamian y Zoraida Inglés

Editado por Kamee Abrahamian

A través de Asia y el Pacífico, y de toda su vasta diáspora, mujeres feroces y personas trans han estado luchando por un futuro en el que todxs puedan ser libres. A medida que la subida de los niveles del mar amenaza a las islas del Pacífico y las costas de Asia continental, la batalla por proteger la Tierra y los océanos se intensifica en todo el mundo. Nuestro planeta guarda una memoria geológica de todo lo que ha experimentado. El auge de la colonización, la industrialización y la destrucción ambiental está conectado con el crecimiento del Estado-Nación patriarcal binario. El poder que reside en la Tierra para reencarnar, sanar y florecer a pesar de la violencia debe, por lo tanto, conectarse con las mujeres, con la maternidad, con la indigeneidad, y con todas las fuerzas expansivas, sagradas y queer. No es una coincidencia que las realidades feministas unan la lucha por la protección de los derechos de las mujeres y de las personas trans y LGBTQ+ con la lucha por la protección de la Tierra. Desde las madres-hijas protectoras de Mauna Kea en el Reino de Hawái hasta las complejas relaciones madre-hijx de lxs refugiadxs vietnamitas, los despertares sexuales queer en la conservadora India, la recuperación del hogar en Mongolia Interior y la lucha por la liberación LGBTQ en Filipinas: esta colección de películas es una cosmología de las formas en las que las mujeres y las personas queer y trans contemporáneas de Asia-Pacífico defienden el camino hacia nuestra liberación colectiva, a través de océanos y fronteras.

Todas estas películas tienen un fuerte sentido de lugar: activistas indígenas protegen sus territorios sagrados, lxs jóvenes despejan las narrativas coloniales de su tierra natal para descubrir verdades ocultas, se exploran complejas relaciones de maternidad y cuidados, y lxs personajes recurren a sus propios cuerpos y a su sexualidad como santuario, cuando la familia y la ciudad que lxs rodea amenazan su seguridad.

por Jess X. Snow

«Una película inolvidable, con asombrosas tomas que invocan la resistencia ambiental feminista, y cuán profundamente arraigada está esa resistencia en la historia cultural y en la tierra...»

- Jessica Horn, activista feminista panafricana, escritora y co-creadora del sitio web the temple of her skin

En el documental experimental Afterearth, cuatro mujeres luchan por preservar el volcán, el océano, la tierra y el aire para las generaciones futuras. A través de música, poesía y sentidos testimonios que honran zonas próximas al Océano Pacífico: Hawái, Filipinas, China y América del Norte, Afterearth es una meditación poética sobre la relación intergeneracional y feminista de cuatro mujeres con las tierras y las plantas de las cuales provienen.

por Jalena Keane Lee

En Standing Above the Clouds, dos activistas nativas hawaianas (madre e hija) luchan juntas para proteger su montaña sagrada, Mauna Kea, y evitar que sea utilizada como sitio de la construcción de uno de los telescopios más grandes del mundo. Como protectoras de Mauna Kea, esta película muestra la relación interconectada entre Aloha ʻĀina (amor a la tierra) y el amor a lxs ancianxs y a las generaciones venideras.

por Quyên Nguyen-Le

En el cortometraje narrativo experimental Nước (agua/tierra natal) unx adolescente vietnamita-estadounidense genderqueer desafía las narrativas dominantes sobre la Guerra de Vietnam en Los Ángeles, California. A través de potentes secuencias oníricas y quiebres de la realidad, esta película sigue el camino de lx joven que intenta reconstruir y entender la experiencia de su madre como refugiada de la Guerra de Vietnam.

por Kimi Lee

En Kama’āina, una joven queer de dieciséis años debe pilotear su vida en las calles de Oahu hasta que, finalmente, guiada por una tía, encuentra refugio en el Pu’uhonua o Wai’anae, el campamento organizado de personas sin techo más grande de Hawái.

por Karishma Dev Dube

En Devi (diosa, en hindi) Tara, una joven lesbiana no declarada, arriesga tanto su familia como su tradición al aceptar su atracción por la criada de su infancia. Ambientada en Nueva Delhi, Devi es una historia de transición a la adultez, así como un comentario sobre las distinciones sociales y de clase que actualmente dividen a las mujeres en la India contemporánea.

por Yuan Yuan

En Heading South, Chasuna, una niña de 8 años criada por su madre en la meseta de Mongolia Interior, visita a su padre violento en la gran ciudad. En casa de su padre se encuentra con una nueva incorporación a la familia, y debe aceptar el hecho de que su verdadero hogar es inseparable de su madre y de su tierra.

por Johnny Symons & S. Leo Chiang

El largometraje Outrun sigue la trayectoria de la primera mujer transgénero del Congreso de Filipinas. Confrontando la opresión de una nación predominantemente católica, su viaje triunfal se convierte en un clamor por los derechos de las personas LGBTQ+ de todo el mundo.

Abarcando formas documentales, narrativas y experimentales, estas películas muestran que los cuidados comunitarios, el amor por unx mismx y la escucha transformadora profunda entre nuestros seres amados son un portal a las realidades feministas a las que hoy estamos dando existencia. Desde toda la zona de Asia-Pacífico y su diáspora, estas historias nos enseñan que, frente a la violencia, la ternura es la fuerza de resistencia más intensa.

Mira nuestra conversación con lxs cineastxs

Facebook: @AWIDWomensRights

Instagram: @awidwomensrights

Twitter ENG: @awid

Twitter ES: @awid_es

Twitter FR: @awid_fr

LinkedIn: Association for Women's Rights in Development (AWID)

Enciende tu fuego feminista leyendo nuestras investigaciones y publicaciones varias sobre financiamiento, defensoras de derechos humanos, construcción de movimientos, fundamentalismos, justicia económica, seguimiento y evaluación feminista y más

Maritza Quiroz Leiva was an Afro Colombian social activist, a community leader and women human rights defender. Among the 7.7 million Colombians internally displaced by 50 years of armed conflict, Maritza dedicated her advocacy work to supporting the rights of others, particularly in the Afro Colombian community who suffered similar violations and displacement.

Maritza was the deputy leader of the Santa Marta Victim's Committee, and an important voice for those seeking justice in her community, demanding reparations for the torture, kidnapping, displacement, and sexual violence that victims experienced during the armed conflict. She was also active in movement for land redistribution and land justice in the country.

On 5 January 2019, Maritza was killed by two armed individuals who broke into her home. She was 60 years old.

Maritza joined five other Colombian social activists and leaders who had been murdered just in the first week of 2019. A total of 107 human rights defenders were killed that year in the country.

Безусловно, эти вопросы являются необязательными, мы ценим ваше право сохранять конфиденциальность. Пожалуйста, заполните опрос независимо от того, указываете вы название вашей группы, организации и/или движения и контактные данные или нет.

Un réseau complexe et mouvant d’antidroits exerce une influence croissante dans les sphères internationales et les politiques locales. Souvent soutenu·e·s par des financements d’origine imprécise, ces acteur·rice·s renforcent leur impact en créant des alliances tactiques entre thématiques, régions et croyances.

Alors que les discours des fascistes et fondamentalistes sont tout à fait nationalistes, leurs assises idéologiques, alliances politiques et réseaux de financement ne connaissent pas de frontières. Parfois soutenus par des flux de financement d’origine obscure, en lien avec de grosses entreprises ou des partis d’extrême droite, ces groupes concluent des alliances stratégiques, voire avec des sous-groupes de mouvements féministes et pour les droits des femmes, dans certains cas, tout en s’éloignant d’éléments ouvertement extrêmes pour acquérir davantage de légitimité. Ces acteur·rice·s diffusent et reproduisent également partout dans le monde leur modèle d’organisation antidroits : leurs manières de faire campagne, de faire pression ou de mener des actions stratégiques en justice.

Écoutez cette histoire ici :

par Maryum Saifee

Lorsqu’on effectue une recherche en ligne sur les « Mutilations génitales féminines » ou « MGF », un schéma en quatre parties sur l’anatomie des femmes apparaît à côté d’une page Wikipédia dédiée. (...)

Illustration : « Rêves », par Neesa Sunar >