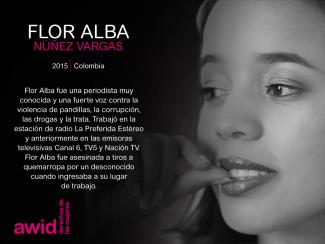

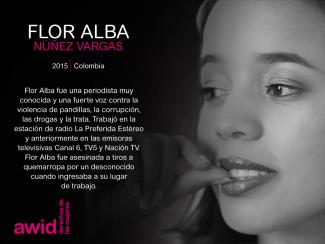

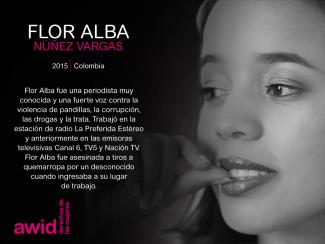

Flor Alba Nunez Vargas

Les défenseuses des droits humains s’auto-identifient comme des femmes ou des personnes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes (LBT*QI) ou autres qui défendent les droits. Elles sont exposées à des risques et à des menaces de nature genrée à cause du travail qu’elles accomplissent en faveur des droits humains et/ou en conséquence directe de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle.

Les défenseuses des droits humains subissent une violence et une discrimination systématique du fait de leur identité, mais aussi à cause de la lutte indéfectible qu’elles mènent en faveur des droits, de l’égalité et de la justice.

Le programme Défenseuses des droits humains collabore avec des partenaires internationaux et régionaux ainsi qu’avec les membres de l’AWID pour éveiller les consciences à propos de ces risques et menaces, pour plaider en faveur de mesures féministes et holistiques de protection et de sécurité et enfin pour promouvoir activement une culture du souci de soi et du bien-être collectif au sein de nos mouvements.

Les défenseuses des droits humains sont exposées aux mêmes types de risques que toutes les autres personnes qui défendent les droits humains, les communautés et l’environnement. Mais elles se heurtent également à des violences fondées sur le genre et à des risques spécifiques de nature genrée parce qu’elles remettent en cause les normes de genre en vigueur au sein de leur culture et de leur société.

En défendant les droits, les défenseuses des droits humains sont exposées aux risques suivants :

Nous travaillons en collaboration avec des réseaux internationaux et régionaux ainsi qu’avec nos membres pour :

Nous travaillons à la promotion d’une approche holistique de la protection des défenseuses, qui suppose notamment :

Nous souhaitons contribuer à l’avènement d’un monde plus sûr pour les défenseuses des droits humains, leurs familles et leurs communautés. Nous pensons que le fait que les défenseuses œuvrent en faveur des droits et de la justice ne devrait pas leur faire courir de risques ; leur action devrait être appréciée et célébrée.

Promouvoir la collaboration et la coordination entre organisations de défense des droits humains et des droits des femmes au niveau international, et ce dans le but de d’apporter des réponses plus efficaces dans le domaine de la sureté et du bien-être des défenseuses des droits humains ;

Soutenir les réseaux régionaux de défenseur-es et les organisations, parmi lesquels l’Initiative mésoaméricaine des défenseuses des droits humains et la Coalition des défenseuses des droits humains du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, dans leur travail de promotion et de renforcement de l’action collective en faveur de la protection des défenseuses – en mettant en avant l’importance de la création de réseaux de solidarité et de protection, de la promotion du souci de soi ainsi que du plaidoyer et de la mobilisation en faveur de la sécurité des défenseuses ;

Faire en sorte que les défenseur-e-s des droits humains et les risques qui les menacent soient plus visibles et mieux reconnus, en rassemblant des informations sur les agressions dont elles sont victimes et en produisant et diffusant des documents sur leurs luttes, leurs stratégies et les difficultés qu’elles rencontrent ;

Organiser des réponses urgentes fondées sur la solidarité internationale dès que des défenseuses des droits humains sont en danger, par le biais de nos réseaux internationaux et régionaux mais aussi grâce à nos membres.

Filter your search by funders from different sectors i.e., philanthropic foundations, multilateral funders, women’s and feminist funds

5 pm, tonight.

The handwriting on the invitation—

coily and brusque—

I’ve seen it five times in five years.

My body rouses,

feverish.

I need to fuck myself first.

The tide is high tonight and

I get

off.

I want to slow everything down,

taste time and space, etch them

into memory.

*

I’ve never been to this part of town before.

Unknown places excite me,

the way limbs and veins and bones

resist decay,

their fate uncertain.

At the door, I think twice.

The hallway is pitch black

and it makes me pause.

On the other side,

a portal of smell and color

opens like a curse,

into a sunny afternoon.

The breeze

makes my hair dance,

piques its curiosity,

compels it to move.

I hear the wheelchair whirring,

shaping the shadows.

Then I see them:

a lynx face

and a body like mine

and I find myself desiring both

again.

The creature motions me closer.

Their gestures write a sentence;

as I move toward them,

I notice its details:

wither, flesh, bliss

On their command, the vine that covers the hallway

hugging warm stones,

snakes up the wall.

It becomes a verb,

“to climb,”

and I’m reorientated when their claws point

to the vine-bed in the center.

I hear the wheels behind me,

then that sound.

It reverberates

like no other.

Their long black wings

elevate toward the ceiling

then they lunge forward.

The feline vision scans every detail,

every change,

every longing.

Can desire liquefy your muscles?

Can it act sweeter than the strongest

of tranquilizers?

A lynx sews the world

across our differences,

weaving lace around my knees.

Can desire crush the distance of the world,

compressing the seconds?

They come closer still,

lynx eye meeting human eye,

sniffing the air,

turning body into

urgency.

They beat down their wings.

Stirred,

the vines tangle around my waist/waste.

Their tongue thins time,

shifting grounds,

soothes, with their magic,

what stirs beneath.

I see the world in you, and the

world is exhausted.

Then they plead:

Let me feast on you.

En 2021, l’AWID, comme beaucoup d’autres organisations, a dû faire face aux répercussions de la pandémie mondiale en cours sur notre façon de travailler et notre rôle en ces temps particuliers. L’année nous a appris trois leçons essentielles sur la façon de traverser cette période en tant qu’organisation mondiale de soutien au mouvement féministe.

Téléchargez le rapport annuel 2021

Notre expérience en 2021 nous a permis de constater que l’AWID jouait un rôle important et quelque peu unique dans la création et le maintien d’une communauté féministe mondiale transcendant les identités et les thèmes.

Be it core funding, programmes & projects or rapid response/ emergency grants.

Ce qui m’a aidée, c’est que j’adorais le travail qui consiste à aller dans les terres et à documenter les connaissances des gens. Donc j’ai quitté le confort...

Avec plus de dix ans d'expérience en finance, Lucy a consacré sa carrière à développer les missions du secteur lucratif et non lucratif. Elle a notamment travaillé et été bénévole auprès d'organisations à but non lucratif. Issue du monde trépidant de la finance, Lucy reste à l'écoute des nouvelles compétences technologiques du domaine de la finance avec passion. Elle a rejoint l'AWID en 2014. Pendant son temps libre, elle aime écouter de la musique, voyager et pratiquer divers sports.

¿Cuánto sabes sobre financiamiento feminista? 📊 Pon a prueba tu conocimiento sobre la movilización de recursos para el financiamiento de la organización feminista, respondiendo al cuestionario "¿Dónde está el dinero?":

Completa el quiz en línea Descarga la versión para imprimir

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los diversos grupos, colectivos y organizaciones feministas de todo el mundo que respondieron a la encuesta WITM. Su participación y sus puntos de vista han sido inestimables y enriquecerán enormemente nuestra comprensión colectiva de los recursos feministas a nivel mundial.

بالنسبة إليّ، هذه الأنواع من الدردشات كانت ضمن تعابير الحبّ التي أتاحت لي الحياة أن أستمتع بها حديثًا فقط. ما كنت أعرف أن هذه الأشكال الأخرى ممكنة – تلك التي توجَد خارج نطاق ورشات العمل، أو أماكن الناشطين أو غرف الصفّ أو أماكن العمل.

Priscilla has nearly two decades of experience working in the non-profit sector with social justice organizations that worked on women and youth rights, conservation, peacebuilding and development. Her interests are in setting up progressive processes and systems that will help an organization live to their values and principles and thrive, and finding ways to support organizations and fundraisers to locate and secure the resourcing they need to do good work. . Priscilla joined AWID in 2018 as Resource Mobilization Manager and in July 2023, took on the role of Director of Operations and Funding Partnerships.

Priscilla holds an MSc in International Politics from the School of Oriental and African Studies (SOAS), a growing pile of books she is still trying to find time to read, and sits on the Board of Hodan Somali Community, a London-based charity.

Notre force collective, notre sagesse et notre engagement sont illimités... mais pas nos comptes en banque.

Cette synthèse s’appuie sur les réponses de 1 174 organisations féministes, de défense des droits des femmes, LBTQI+ et alliées (désignées ci-après comme « organisations féministes et de défense des droits des femmes ») issues de 128 pays, ayant participé à l’enquête Où est l’argent pour l’organisation des mouvements féministes ?. Les données reflètent les expériences vécues entre 2021 et 2023, et sont examinées au regard des tendances de restrictions budgétaires qui se profilent pour 2024–2025.

Découvrez l’état des lieux du financement des organisations féministes aujourd’hui.

حلقة نقاش | النسوية “غير” الشاملة: فتيات بلا صوت في الحركة النسوية الهايتية

مع نايكي ليدان وفيدورا بيير-لوي

Marta es une investigadore y activista queer transfeministe no binarie de la antigua Yugoslavia que, actualmente, reside en Barcelona. Trabaja como organizdore de movimientos transnacionales, economista feminista y constructore de sistemas alternativos. Es confundadore y une de les coordinadores de Global Tapestry of Alternatives, un proceso global que busca identificar, documentar y poner en contacto alternativas de tapicería en los ámbitos local, regional y mundial. En el plano local, participa en organizaciones transfeministas, queer, de personas migrantes y contra el racismo. Además, posee un doctorado en Ciencias Ambientales y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona, centrado en las perspectivas feministas decoloniales de un pluriverso de alternativas sistémicas y la creación de sistemas alternativos feministas, basados en el cuidado y la sostenibilidad de la vida. En sus ratos libres, disfruta del boxeo, tocar la guitarra y la batería como integrante de una banda de samba, también se recrea en la fotografía, el senderismo, en cocinar para sus afectos y malcriar a sus dos gatos.

Là où les organisations de terrain pilotent et les multinationales sont tenues responsables.

📅 Mardi 11 novembre 2025

📍 En ligne et à l'Universidade Federal do Pará, Belém

ممنوع الدخول قبل التخلّص من أي شكل من أشكال التحيّز و/أو الأحكام المُسبقة و/أو الاحتشام!

Elina est une jeune avocate des droits humains afro-dominicaine et féministe intersectionnelle, engagée à utiliser sa voix et ses compétences pour construire un monde plus juste, empathique et inclusif. Elle a commencé la faculté de droit à 16 ans, convaincue que cela lui donnerait les outils nécessaires pour comprendre et promouvoir la justice sociale. Après un JD (doctorat en droit) en République dominicaine, elle a poursuivi un LL.M. (maîtrise en droit) en droit international public et droits humains au Royaume-Uni en tant que boursière Chevening. Seule femme latino-caribéenne de sa classe, elle a obtenu son diplôme avec distinction.

Elina a travaillé à l'intersection des droits humains, du genre, de la migration et de la politique et ceci à plusieurs niveaux : des instances étatiques aux collectifs de base aux organisations internationales. Elle a aidé à plaider des cas de violence sexiste devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. En tant que membre du Groupe consultatif des jeunes du FNUAP, elle a contribué au renforcement des droits sexuels et reproductifs en République dominicaine. Elle a codirigé la première campagne d'Amnesty International sur les droits des travailleur.euse.s du sexe dans les Amériques, développant des partenariats solides avec des organisations dirigées par des travailleur.euse.s du sexe et utilisant la position d'Amnesty pour amplifier la voix des femmes défenseurs des droits humains et des travailleur.euse.s du sexe. Elina fait partie de Foro Feminista Magaly Pineda et de la Global Shapers Community. Elle parle espagnol, français et anglais.

Grâce à la richesse de son expérience, Elina apporte à l’AWID de solides compétences de gouvernance et de planification stratégique et un savoir-faire éprouvé en matière de mécanismes des Nations Unies et des droits humains régionaux. Elle affirme également très clairement sa détermination à continuer de faire de l’AWID une organisation inclusive pour toutes les femmes, et particulièrement les jeunes féministes et celles des Caraïbes. C’est avec la diversité de ces apports qu’Elina rejoint une sororité de féministes internationales qui ont du mordant. Elle pourra continuer à y développer son leadership féministe, pour ne plus jamais se sentir seule dans cette voie.