Adrienne Rich

La construction d’économies féministes a pour objet de créer un monde où l’air est respirable et l’eau buvable, où le travail est significatif et où nous bénéficions de soins pour nos communautés et nous-mêmes, où chacun-e peut jouir de son autonomie économique, sexuelle et politique.

Dans ce monde où nous vivons aujourd’hui, l’économie continue de s’appuyer sur le travail de soins non rémunéré et sous-évalué des femmes au service des autres. La poursuite de la “croissance” ne fait que développer l’extractivisme--un modèle de développement fondé sur l’extraction et l’exploitation massives des ressources naturelles, qui continue de détruire les populations et la planète tandis qu’elle concentre les richesses entre les mains des élites mondiales. Parallèlement, l’accès aux soins de santé, l’éducation, les salaires décents et la sécurité sociale sont réservés à une poignée de privilégiés. Ce modèle économique repose sur la suprématie blanche, le colonialisme et le patriarcat.

En adoptant la seule « approche pour l’autonomisation économiques des femmes», on ne fait guère qu’intégrer davantage les femmes dans ce système. Cela peut constituer un moyen temporaire de survie. Nous devons semer les graines d’un nouveau monde possible pendant que nous abattons les murs du monde existant.

Nous croyons en la capacité des mouvements féministes à créer de vastes alliances entre mouvements qui leur permettent d’oeuvrer pour le changement. En multipliant les propositions et visions féministes, nous cherchons à construire les nouveaux paradigmes d’économies plus justes.

Notre approche doit être interconnectée et intersectionnelle, car nous ne pourrons jouir d’aucune autonomie sexuelle et corporelle tant que chacun·e d’entre nous ne jouira pas de ses droits économique ni d’une autonomie financière. Nous voulons travailler avec celles et ceux qui s’opposent à la montée mondiale de la droite conservatrice et des fondamentalismes religieux et la contrent, car tant que nous n’aurons pas ébranlé les fondements même du système actuel, aucune économie ne saura être juste.

Promouvoir des programmes féministes : Nous nous opposons au pouvoir des entreprises et à l’impunité concernant les violations des droits humains en travaillant avec des allié-e-s afin de nous assurer que les perspectives féministes, relatives aux droit des femmes et à la justice de genre sont intégrées dans les espaces politiques. A titre d’exemple, vous pouvez vous informer sur le futur instrument juridiquement contraignant concernant “les sociétés transnationales et autres entreprises en matière de droits humains” au Conseil des droits humains des Nations Unies.

Mobiliser des actions solidaires : Nous oeuvrons à renforcer les liens qui existent entre les mouvements féministes et les mouvements en faveur de la justice fiscale, y compris à réclamer les ressources publiques perdues à cause de flux financiers illicites afin de garantir une justice de genre et sociale.

Enrichir nos connaissances : Nous fournissons aux Défenseuses des droits humains (WHRD) des informations stratégiques qui s’avèrent vitales dans la lutte contre le pouvoir des entreprises et l’extractivisme. Nous contribuerons à développer une base de connaissances autour du financement local et mondial et les mécanismes d’investissements qui alimentent l’extractivisme.

Créer et élargir les alternatives : Nous participons et mobilisons nos membres et nos mouvements à envisager des économies féministes et à partager nos savoirs, nos pratiques et nos programmes féministes en faveur d’une justice économique.

« La révolution corporative s’effondrera si nous refusons d’acheter ce qu’ils nous vendent: leurs idées, leurs versions de l’histoire, leurs guerres, leurs armes, leur notion d’inéluctabilité. Un autre monde est non seulement possible, mais il est aussi déjà en bonne voie. Quand tout est tranquille, je peux l’entendre respirer. » Arundhati Roy, War Talk.

Il y a 47 questions au total, dont 27 obligatoires* et 20 autres facultatives. La plupart sont des questions à choix multiple. Nous vous invitons à répondre à toutes les questions.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, merci de nous contacter par le biais de ce formulaire, en indiquant « Enquête WITM » dans l’objet de votre message. Vous pouvez également nous écrire à witm@awid.org.

✉️ Sur inscription uniquement. Inscrivez-vous ici

📅 Mardi 11 mars 2025

🕒 18.00h-20.00h EST

🏢 Chef's Kitchen Loft with Terrace, 216 East 45th St 13th Floor New York

Organisé par : AWID

Ce rapport révèle la réalité du financement des organisations féministes et de défense des droits des femmes dans un contexte de bouleversements politiques et financiers. S’appuyant sur plus de dix ans d’analyse depuis la dernière étude Où est l’argent ? de l’AWID (Arroser les feuilles, affamer les racines), il dresse un bilan des progrès réalisés, des lacunes persistantes et des menaces croissantes dans le domaine du financement féministe.

Le rapport salue le pouvoir des initiatives menées par les mouvements pour façonner le financement selon leurs propres conditions, tout en alertant sur les coupes massives dans l’aide au développement, le recul de la philanthropie et l’escalade des offensives anti-droits.

Il appelle les bailleurs de fonds à investir massivement dans l’organisation féministe, infrastructure essentielle pour la justice et la libération, et invite les mouvements à réimaginer des modèles de financement audacieux et autodéterminés, fondés sur le soin, la solidarité et le pouvoir collectif.

Un jeu de cartes pratique destiné aux collectives, qui permet d’explorer les alternatives économiques féministes et les systèmes de soins comme réponse aux crises. Pensé pour tous les mouvements qui évoluent au sein des crises climatiques mondiales, ce jeu de cartes propose de jouer et d’élaborer des stratégies en s’appuyant sur des scénarios de la vie réelle. Un moyen créatif de réfléchir aux stratégies lors de réunions, d’ateliers et de rassemblements de la communauté !

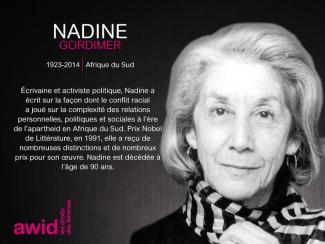

Une étudiante, une scénariste, une leader, une avocate. Les quatre femmes auxquelles nous rendons hommage ci-dessous avait toutes leur propre façon de vivre leur activisme, mais elles avaient en commun la promotion et la défense des droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans*, queer et intersexes. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour commémorer ces défenseuses, leur travail et l'héritage qu’elles nous ont laissé. Faites circuler ces mèmes auprès de vos collègues et amis ainsi que dans vos réseaux et twittez en utilisant les hashtags #WHRDTribute et #16Jours.

S'il vous plaît cliquez sur chaque image ci-dessous pour voir une version plus grande et pour télécharger comme un fichier

L’AWID a commencé à préparer ce rapport annuel au moment même où la pandémie mondiale commençait à bouleverser nos modes de rassemblement, d’organisation et de vie. Nous ne pouvons donc passer en revue notre travail sans prendre en compte l’influence de la COVID-19 dans notre évaluation.

Téléchargez le rapport annuel 2019 complet (PDF)

Elle est une affirmation urgente de l’existence d’autres façons, plus justes, d’organiser nos vies. En 2019, des centaines de groupes ont partagé avec nous leurs expériences et leurs propositions : des réseaux radicaux de soutien communautaire en Amérique latine, qui facilitent l’avortement autogéré, aux pratiques économiques centrées sur les communautés en Indonésie et aux systèmes alimentaires communautaires en Inde et aux États-Unis, en passant par une réinvention et une nouvelle pratique de rites de passage sans danger en Sierra Leone. Ce sont ces expériences qui traceront la voie d’une « nouvelle norme ».

Pour autant, les historiques d'oppression et de violence peuvent rendre l'imagination des possibles compliquée. Un élément clé de notre travail en 2019 a été d’initier ces pistes via la boîte à outils visant à soutenir les groupes qui cherchent à dénicher des histoires et des aspirations, piliers de propositions féministes.

Au sein de l'Observatoire de l'universalité des droits (OURs), de Feminists for a Bing Treaty (Féministes pour un traité contraignant), de Count Me In ! (Comptez sur moi!) et d’autres alliances, l’AWID n’a pas cessé de contrer le pouvoir débridé des entreprises et les agendas fascistes et fondamentalistes qui mettent à mal les droits des femmes et la justice de genre. Dans un contexte de perspectives sombres pour un changement transformateur par les processus multilatéraux et de capacités limitées à réagir pour la plupart des États, nous redoublons d'efforts pour nous assurer que les mouvements féministes, dans toute leur diversité, soient dotés de ressources adaptées aux rôles majeurs qu'ils jouent – en soutenant leurs communautés, en réclamant des droits et en répondant aux crises. En 2019, nous avons introduit des principes et des approches féministes aux fonds révolutionnaires tels que l'Initiative Spotlight et le Fonds Égalité. Nous avons de plus réussi à mobiliser des ressources via des aides à l’amorçage de réalités féministes, financées par des bailleurs féministes.

À l’heure où nous nous penchons vers l'avenir, le contexte appelle clairement à une transformation de nos stratégies d'organisation :

L’AWID se lance dans un nouveau modèle d'adhésion qui permet un meilleur accès et met l'accent sur les opportunités d'engagement et de connexion entre membres. Nous continuerons d'expérimenter différents outils et processus en ligne pour renforcer notre communauté. Et l'engagement inter-mouvements restera au cœur de notre travail. Nos actions solidaires envers les mouvements et les identités opprimées, même et surtout lorsqu’ils sont marginalisés, sont importantes pour conduire le changement et soutenir des mouvements, inclusifs pour tou·te·s.

Nous sommes résilient·e·s, nous nous adaptons et nous sommes présent·e·s les un·e·s pour les autres. Nous devrons continuer à faire encore mieux. Merci à toutes les personnes qui nous accompagnent dans cette aventure.

La recherche documentaire peut se dérouler tout au long de votre initiative. Elle peut vous aider à encadrer vos travaux, à choisir des questions de sondage et à comprendre vos résultats.

Dans cette section

- Préciser le contexte

- S’appuyer sur les connaissances existantes

- Sources éventuelles d’information pour la recherche documentaire

1. Sites Web et rapports annuels des donateurs

2. Sources d’information en ligne

La réalisation de recherches documentaires tout au long de votre initiative peut vous aider à encadrer vos travaux, à choisir les questions de sondage et à vous fournir une clarté contextuelle, tout en rehaussant votre compréhension des résultats de votre sondage. Vous pourriez notamment comparer les similarités et les différences entre les résultats de votre sondage et l’information diffusée par la société civile et les donateurs.

Il se peut que vous déceliez des tendances dans les résultats de votre sondage et que vous souhaitiez mieux les comprendre.

Par exemple, vos données de sondage pourraient révéler que les budgets des organisations diminuent, mais cela ne vous dit pas pour quelle raison cette situation se produit. L’analyse des publications vous donne un contexte et vous révèle certaines des raisons pour lesquelles ces tendances surviennent.

La recherche documentaire garantit également que vous appuyez votre recherche sur les connaissances existantes touchant à votre sujet d’intérêt, confirmant ainsi la validité et la pertinence de vos résultats.

Vos résultats pourraient être complémentaires ou contradictoires par rapport aux connaissances actuelles, mais ils doivent faire référence aux données existantes sur le sujet.

Pour que votre recherche soit complète et englobe tout le panorama du financement qui entoure votre sujet, examinez une gamme de secteurs de financement.

Vous pouvez notamment considérer :

- Les fonds pour les femmes

- Les fondations privées et publiques

- Les organisations non gouvernementales internationales (ONGI)

- Les agences bilatérales et multilatérales

- Les acteurs et actrices du secteur privé

- Les philanthropes

- Les groupes de financement participatif

Inclure tout secteur pertinent dans le cadre de référence de votre recherche.

Par exemple, vous pourriez décider qu’il est important d’effectuer des recherches sur les organisations non gouvernementales (ONG) locales.

Voici des sources directes d’information sur les actions des bailleurs de fonds qui contiennent habituellement des renseignements sur les politiques et les budgets. Si vous réalisez vos recherches avant d’interviewer les donateurs, vos questions seront mieux ciblées et vos interviews plus solides.

• 1-2 mois

• 1 personne (ou plus) chargée de la recherche

7. Synthétisez les résultats de votre recherche

Sara AbuGhazal est une féministe palestinienne vivant à Beyrouth. Elle est Co-fondatrice de Sawt al-Niswa, un collectif qui produit des connaissances à Beyrouth. Elle est co-directrice de The Knowledge Workshop, une organisation féministe basée à Beyrouth qui travaille sur l'histoire orale et l'archivage féministes. Sara est actuellement coordonnatrice régionale de la Regional Coalition for Women Human Rights Defenders in the Middle East and North Africa.

Sara s'efforce de contribuer à la création d'espaces de transformation et de solidarité féministes. Son travail est principalement axé sur la création de mouvements durables dans la région Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord Elle est investie dans la production de connaissances, la transformation féministe et la Palestine. Elle publie régulièrement dans sawtalniswa.org et ses œuvres de fiction apparaissent également dans le magazine électronique Romman

Les ultraconservateurs ont développé un certain nombre d’arguments relatifs aux droits humains sur le plan international, lesquels instrumentalisent la religion, la culture, la tradition et la souveraineté nationale dans le but de porter atteinte aux droits liés au genre et à la sexualité. Les acteurs anti-droits s’éloignent de plus en plus d’un langage explicitement religieux.

Nous constatons de plus en plus fréquemment que des acteurs rétrogrades – qui dénigraient auparavant le concept des droits humains – tentent désormais de le récupérer et de le manipuler pour atteindre leurs objectifs.

Ce discours émergent qui prospère actuellement semble inoffensif, mais il fonctionne comme un cadre général abritant de multiples positions patriarcales et anti-droits.

Le thème de la « protection de la famille » est donc un exemple particulièrement parlant de l’évolution de la stratégie de certains acteurs rétrogrades que utilisent désormais un plaidoyer holistique et intégré.

L’argumentaire sur la « protection de la famille » est utilisé pour déplacer le sujet de droits humains de l’individu vers des institutions déjà puissantes.

Il prône également une conception unitaire, hiérarchique et patriarcale de la famille qui suppose une discrimination à l’égard des formes familiales situées en dehors de ces limites rigides. Il tente également d’atténuer l’importance actuellement accordée à la reconnaissance et à la protection des droits des membres vulnérables de la famille pour privilégier la non-discrimination, l’autonomie et l’absence de violence dans le contexte des rapports familiaux.

Le Saint-Siège et un certain nombre de groupes chrétiens de défense des droits cherchent à s’approprier la notion de droit à la vie pour servir leur lutte contre l’avortement. En introduisant la doctrine religieuse conservatrice dans le langage des droits humains, ils soutiennent l’idée qui veut que le droit à la vie, tel qu’énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s’applique dès le moment de la conception.

Aucun des instruments universels relatifs aux droits humains ne vient étayer ce discours. Pourtant, c’est une stratégie attrayante pour les acteurs anti-droits dans la mesure où le droit à la vie ne peut être violé en aucune circonstance et qu’il constitue une norme juridiquement contraignante.

Les acteurs anti-droits utilisent un certain nombre d’arguments dans leur campagne pour porter atteinte aux droits sexuels. Ils soutiennent que les droits sexuels n’existent pas ou qu’il s’agit de « droits nouveaux » nuisibles aux enfants et à la société et/ou que ces droits sont en opposition avec la culture, la tradition ou le droit national.

Dans le cadre onusien, les conservateurs plaident contre le droit à une éducation sexuelle complète (ESC) en attaquant ce concept à plusieurs niveaux. Ils prétendent que l’ESC viole les « droits parentaux », qu’elle nuit aux enfants et qu’il s’agit d’un endoctrinement idéologique plutôt que d’une forme d’éducation. Ils affirment également que cette éducation sexuelle complète est imposée aux enfants, aux parents et aux Nations Unies par de puissants lobbyistes qui cherchent à tirer profit des services qu’ils fournissent aux enfants et aux jeunes.

Les tentatives visant à invalider les droits relatifs à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre prolifèrent. Les ultraconservateurs font valoir le fait que l’application des principes et du droit relatifs aux droits humains – qui existent pourtant depuis longtemps – consiste en fait à créer de « nouveaux droits ». Ils prétendent enfin que le contenu des droits devrait varier radicalement parce que ceux-ci devraient être interprétés à l’aune de la « culture » ou des « particularismes nationaux ».

Les organisations de la droite chrétienne se mobilisent depuis longtemps contre les droits reproductifs, aux côtés du Saint-Siège et d’autres alliés anti-droits. Elles affirment souvent que les droits reproductifs sont en fait une forme de contrôle de la population imposée par l’Occident aux pays du Sud global. Paradoxalement, ce discours émane le plus souvent d’acteurs issus des États-Unis et de l’Europe occidentale, dont beaucoup travaillent activement pour exporter leur rhétorique et leurs politiques fondamentalistes.

Ces acteurs rétrogrades reprennent également des arguments « scientifiques » élaborés par des groupes de réflexion ultraconservateurs et citent des sources usant de méthodologies de recherche peu fiables pour montrer que l’avortement a de nombreux effets secondaires psychologiques, sexuels, physiques et relationnels.

Les acteurs anti-droits visent à promouvoir le concept de « protection de la famille », mais ils tentent également de créer une nouvelle catégorie de « droits parentaux » à laquelle les normes existantes relatives aux droits humains ne donnent aucun fondement.

Paradoxalement, ce discours tente de dévoyer les systèmes de protection des droits dont les enfants jouissent par principe, tels qu’énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, pour renforcer les droits des parents à exercer un contrôle sur leurs enfants et à limiter leurs droits.

Les acteurs anti-droits tentent de plus en plus fréquemment de s’approprier et de subvertir les références et les arguments défendus par les défenseuses des droits humains, et notamment la notion de violence contre les femmes (VCF).

Dans le cadre de la Commission sur la condition de la femme ainsi que dans d’autres espaces, ces acteurs utilisent notamment la technique rhétorique suivante : ils abordent la violence contre les femmes comme un cadre dans lequel il est possible d’intégrer des arguments hostiles aux droits reproductifs et de nature patriarcale.

Les ultraconservateurs, par exemple, défendent l’idée qui veut que les relations intimes entre partenaires qui ne sont ni hétéronormatives ni traditionnelles constituent un facteur de risque de violence. Ils soulignent que les pères sont nécessaires à la protection des familles contre la violence.

Le Saint-Siège se livre à une critique incessante du genre, de l’« idéologie du genre », des « radicaux du genre » et de la théorie du genre. Les acteurs anti-droits interprètent souvent le terme « genre » comme un code caché pour parler des droits des personnes LGBT*Q. La droite religieuse utilise le concept de genre comme un outil transversal qui relie beaucoup de ses thèmes de prédilection. De plus en plus souvent, les opposant-e-s acharné-e-s à ces notions de genre se braque sur les questions relatives à l’identité de genre et aux droits des personnes trans*.

À l’heure actuelle, un certain nombre d’ultraconservateur utilisent la rhétorique de la complémentarité des sexes. Leur argumentaire est structuré autour de l’hypothèse de la différence entre les sexes : les hommes et les femmes sont censés jouer des rôles différents mais complémentaires dans le mariage et la vie familiale, mais aussi dans leur engagement dans la vie communautaire, politique et économique.

La référence aux rôles « naturels » vise à rejeter fondamentalement le caractère universel des droits humains en matière d’égalité et de non-discrimination.

Cet argument est également utilisé pour justifier les violations de ces droits par les États et les acteurs non étatiques. Il contribue en outre au non-respect de l’obligation faite aux États de lutter contre les préjugés et les pratiques fondés sur des rôles stéréotypés attribués aux hommes et aux femmes.

Ce discours suggère que les gouvernements nationaux sont injustement ciblés par les organes des Nations Unies ou par d’autres États agissant par l’intermédiaire de l’ONU. Il s’agit d’une tentative de déplacer le sujet des droits humains de l’individu ou de la communauté marginalisée qui subit une violation de ses droits vers une institution puissante et/ou rétrograde, à savoir l’État, dans le but de justifier des exceptions nationales aux droits universels, voire de soutenir l’impunité des États.

Les acteurs anti-droits ont récupéré la rhétorique de la liberté de culte pour justifier les violations des droits humains. Mais les ultraconservateurs se réfèrent à la liberté de culte d’une manière qui contredit frontalement l’objectif de ce droit humain et est en opposition fondamentale avec le principe de l’universalité des droits.

Le raisonnement avancé est que la liberté de culte est menacée et compromise par la protection des droits humains, en particulier de ceux liés au genre et à la sexualité.

Selon l’argument central des conservateurs, le droit à la liberté de culte est destiné à protéger une religion plutôt que la liberté des personnes d’avoir ou de ne pas avoir de croyances religieuses.

Pourtant, en vertu du droit international relatif aux droits humains, le droit protège les croyants plutôt que les croyances, et le droit à la liberté de religion, de pensée et de conscience comprend le droit de ne pratiquer aucune religion ou de ne pas adhérer à une croyance, mais aussi celui de changer de religion ou de conviction.

Les acteurs anti-droits utilisent communément des tactiques fondées sur les références à la culture et aux traditions pour saper les droits humains, dont le droit à l’égalité. Présentée comme monolithique, statique et immuable, la culture apparaît souvent comme une réalité en totale contradiction avec les « normes occidentales ».

Dans les débats politiques internationaux, les acteurs anti-droits font allusion à la culture pour saper l’universalité des droits : ils préconisent un relativisme culturel qui éclipse ou limite les revendications en matière de droits. Ces acteurs font également un usage rétrograde de la notion de droits culturels, qui repose sur une représentation volontairement faussée du concept de droit humain. Les États doivent veiller à ce que les pratiques traditionnelles ou culturelles ne soient pas détournées pour justifier certaines violations du droit à l’égalité.

Le droit relatif aux droits humains prévoit en effet l’égalité d’accès, de participation et de contribution à tous les aspects de la vie culturelle pour tous et toutes, y compris les femmes, les minorités raciales et religieuses ainsi que les personnes dont le genre et la sexualité sont non conformes.

Les acteurs anti-droits engagés dans les espaces politiques internationaux manipulent de plus en plus fréquemment les références à l’universalité des droits humains fondamentaux pour inverser le sens de l’universalité des droits.

Plutôt que d’utiliser le terme universel pour décrire l’ensemble des droits humains indivisibles et interdépendants, les ultraconservateurs délimitent et décrivent un sous-ensemble de droits humains « véritablement fondamentaux ».

Les autres droits considérés comme des « droits nouveaux » et facultatifs, seraient donc laissés à la discrétion des États. Cette rhétorique est particulièrement efficace dans la mesure où le contenu de la catégorie des droits véritablement universels reste implicite, ouvrant ainsi la porte à des variations dans l’interprétation.

Télécharger le chapitre complet (en anglais)

Tout au long de ses 38 années de carrière, Debbie Stothard a collaboré avec diverses communautés pour impliquer des États, des organisations intergouvernementales et autres parties prenantes en Asie, en Afrique, en Europe et dans les Amériques sur des questions de droits humains et de justice. Son travail porte essentiellement sur les thématiques des affaires et des droits humains, de la prévention des atrocités et du leadership des femmes. Elle a, de ce fait, animé ou secondé près de 300 formations au cours des 15 dernières années. La plupart de ces formations était des ateliers à destination de groupes de base et organisés sur le terrain, centrés sur le plaidoyer en faveur des droits humains, les connaissances économiques fondamentales, les affaires et les droits humains, la justice transitionnelle et la prévention des atrocités. Son travail dans le domaine de la justice transitionnelle et de la prévention des atrocités s’est principalement déroulé au Myanmar, mais elle a également été conseillère en matière d’interventions dans d’autres situations nationales dans le monde.

Entre 1981 et 1996, Debbie a été reporter spécialisée dans les affaires criminelles, organisatrice d’évènements étudiants, analyste politique, universitaire, conseillère gouvernementale et traiteure en Malaisie et en Australie, tout en étant bénévole pour des causes en lien avec les droits humains. Elle a fondé ALTSEAN-Burma en 1996, qui fut à l’initiative d’un large éventail de programmes sur les droits humains à la fois innovants et autonomisants. ALTSEAN mène notamment un programme permanent et intensif de leadership à destination de diverses jeunes femmes à Burma qui, au cours des 22 dernières années, a aidé à renforcer et élargir le leadership des femmes dans les zones touchées par un conflit. Debbie Stothard a siégé au Conseil de la fédération internationale des droits humains (FIDH) pendant neuf années en sa qualité de secrétaire générale adjointe (2010–2013) puis de secrétaire générale (2013–2019). Elle a mis cette période à profit en promouvant la mission et le profil de la FIDH lors de près de 100 réunions et conférences par année.

Nos pensées vont actuellement aux nombreuses personnes à travers le monde qui sont les plus affectées par les conséquences de la pandémie mondiale de la COVID-19, et notamment aux communautés marginalisées, historiquement opprimées.

Nous invitons ici les artistes et les activistes qui font preuve de créativité à rejoindre un espace virtuel pour se connecter, créer une communauté et se soutenir les un·e·s les autres durant ces moments difficiles. Ainsi, nous avons créé une nouvelle communauté Slack qui nous permettra de partager en toute sécurité des réflexions, des apprentissages, des astuces de la vie de tous les jours, des ressources, des conseils, des craintes et des angoisses, des élans d’espoir et de bonheur, et de discuter plus généralement de nos activités.

Après avoir rempli le formulaire, nous vous enverrons votre invitation personnelle pour rejoindre la communauté.

Pour les personnes qui ne connaissent pas Slack, nous aurons des sessions et des tutoriels d’introduction une fois que vous êtes inscrit·e·s.

Nous travaillons en trois langues (français, anglais, espagnol), et nous vous encourageons donc à écrire dans la langue dans laquelle vous sentez le plus à l’aise et à utiliser des outils de traduction en ligne (Google Traduction ou autres) pour participer aux discussions.

Merci de lire les règles de la communauté

La cocréation de nos réalités féministes commence par nous-mêmes, et nos façons de nous traiter les un·e·s les autres. Nous nous efforçons de créer et de protéger des espaces qui sécurisent et soutiennent nos communautés, à la fois en ligne et en personne. Nous envisageons aussi les espaces sécurisés et accueillants, tout comme cocréés, et dont la possession est partagée. Nous attendons de nos membres d’agir de façon éthique, responsable et cohérente vis-à-vis des valeurs de l’AWID, et d’assumer une responsabilité collective pour garantir un environnement de respect mutuel et de solidarité.

Dans le cadre de nos échanges continus, nous partagerons un sujet hebdomadaire dans Slack dans le but de faciliter le dialogue et d’inspirer des processus de création artistique. Il pourra s’agir d’un processus introspectif, mais pour tirer le maximum de cette communauté, nous vous encourageons à interagir avec d’autres membres de la communauté, et de partager vos réflexions dans le cadre de discussions. L’objectif est d’inviter les gens à répondre librement et progressivement en écrivant ou en réalisant de l’art, de la manière qui leur convient le mieux.

Nous espérons tenir avec vous des échanges pertinents et vivants, et nous vous invitons donc à partager vos suggestions et vos commentaires. De manière générale, les thèmes se concentreront sur les expériences et les perspectives d’artistes, d’écrivain·e·s et de créateurs·rices -- lesquellesfourniront un espace aux gens pour concevoir à travers et au-delà du contexte mondial actuel via le prisme des réalités féministes.

Nous œuvrons à renforcer les répercussions et l’influence des organisations, mouvements et défenseur-euse-s des droits des femmes sur la scène internationale et à amplifier leur voix collective, en vue de la pleine réalisation de la justice de genre et des droits humains des femmes.