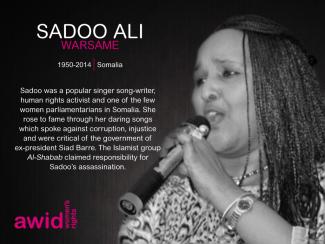

Saidoo Ali Warsame

Les défenseuses des droits humains s’auto-identifient comme des femmes ou des personnes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes (LBT*QI) ou autres qui défendent les droits. Elles sont exposées à des risques et à des menaces de nature genrée à cause du travail qu’elles accomplissent en faveur des droits humains et/ou en conséquence directe de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle.

Les défenseuses des droits humains subissent une violence et une discrimination systématique du fait de leur identité, mais aussi à cause de la lutte indéfectible qu’elles mènent en faveur des droits, de l’égalité et de la justice.

Le programme Défenseuses des droits humains collabore avec des partenaires internationaux et régionaux ainsi qu’avec les membres de l’AWID pour éveiller les consciences à propos de ces risques et menaces, pour plaider en faveur de mesures féministes et holistiques de protection et de sécurité et enfin pour promouvoir activement une culture du souci de soi et du bien-être collectif au sein de nos mouvements.

Les défenseuses des droits humains sont exposées aux mêmes types de risques que toutes les autres personnes qui défendent les droits humains, les communautés et l’environnement. Mais elles se heurtent également à des violences fondées sur le genre et à des risques spécifiques de nature genrée parce qu’elles remettent en cause les normes de genre en vigueur au sein de leur culture et de leur société.

En défendant les droits, les défenseuses des droits humains sont exposées aux risques suivants :

Nous travaillons en collaboration avec des réseaux internationaux et régionaux ainsi qu’avec nos membres pour :

Nous travaillons à la promotion d’une approche holistique de la protection des défenseuses, qui suppose notamment :

Nous souhaitons contribuer à l’avènement d’un monde plus sûr pour les défenseuses des droits humains, leurs familles et leurs communautés. Nous pensons que le fait que les défenseuses œuvrent en faveur des droits et de la justice ne devrait pas leur faire courir de risques ; leur action devrait être appréciée et célébrée.

Promouvoir la collaboration et la coordination entre organisations de défense des droits humains et des droits des femmes au niveau international, et ce dans le but de d’apporter des réponses plus efficaces dans le domaine de la sureté et du bien-être des défenseuses des droits humains ;

Soutenir les réseaux régionaux de défenseur-es et les organisations, parmi lesquels l’Initiative mésoaméricaine des défenseuses des droits humains et la Coalition des défenseuses des droits humains du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, dans leur travail de promotion et de renforcement de l’action collective en faveur de la protection des défenseuses – en mettant en avant l’importance de la création de réseaux de solidarité et de protection, de la promotion du souci de soi ainsi que du plaidoyer et de la mobilisation en faveur de la sécurité des défenseuses ;

Faire en sorte que les défenseur-e-s des droits humains et les risques qui les menacent soient plus visibles et mieux reconnus, en rassemblant des informations sur les agressions dont elles sont victimes et en produisant et diffusant des documents sur leurs luttes, leurs stratégies et les difficultés qu’elles rencontrent ;

Organiser des réponses urgentes fondées sur la solidarité internationale dès que des défenseuses des droits humains sont en danger, par le biais de nos réseaux internationaux et régionaux mais aussi grâce à nos membres.

Come meet the feminist economies we LOVE.

The economy is about how we organize our societies, our homes and workplaces. How do we live together? How do we produce food, organize childcare, provide for our health? The economy is also about how we access and manage resources, how we relate with other people, with ourselves and with nature.

Feminists have been building economic alternatives to exploitative capitalist systems for ages. These alternatives exist in the here and now, and they are the pillars of the just, fairer and more sustainable worlds we need and deserve.

We are excited to share with you a taste of feminist economic alternatives, featuring inspiring collectives from all around the world.

Te recomendamos buscar asesoría legal y ponerte en contacto con un refugio para mujeres o un centro de referencia en tu área.

Las "HotPeachPages" son un recurso en línea que ofrece enlaces a albergues para mujeres en todo el mundo. AWID no puede dar fe de la exactitud o la calidad de las instituciones que aparecen en esos listados, pero podría ser un buen lugar por donde empezar si no conoces organizaciones en tu zona.

Fuente: Censo de População de Rua, Prefeitura de São Paulo

|

Edificios abandonados/desocupados |

|

||

Personas que viven en la calle |

||||

|

31,000 |

40.000 |

Día 1

Le Groupe de travail des femmes sur le financement du développement (Women's Working Group on Financing for Development – WWG on FfD) , une alliance composée d’organisations et de réseaux de défense des droits des femmes, a été créée en octobre 2007 pour mener, dans le cadre des processus des Nations Unies sur le FdD, des activités de plaidoyer en faveur de l’égalité de genre, de l’autonomisation des femmes et des droits humains.

Troisième Dialogue de haut niveau sur le financement du développement, 23-25 octobre 2007

|

|

|

|

|

|

|

|

Les Femmes Maintiennent les Soins | Les Soins Soutiennent la Vie | La Vie Soutient l'Économie | Qui s'Occupe des Femmes ? | Pas Une de Moins1 | Ensemble | Déjeuner du Dimanche

1Nenhuna a menos se traduit littéralement par « pas une femme de moins » ou « ni una menos » en espagnol - un célèbre slogan féministe en Amérique latine qui a émergé en Argentine en réponse à l'augmentation de la violence sexiste.

(¡con invitades especiales!)

📅Martes 12 de marzo

🕒6:00 p. m. - 9:30 p. m. EST

🏢 Blue Gallery, 222 E 46th St, New York

Entrada solo con confirmación previa

.

Launch of the Intergovernmental preparatory process for the 3rd Financing for Development Conference, October 2014

Meet Clemencia Carabalí Rodallega, an extraordinary Afro-Colombian feminist.

She has worked relentlessly for three decades towards the safeguarding of human rights, women’s rights and peace-building in conflict areas on the Pacific Coast of Colombia.

Clemencia has made significant contributions to the fight for truth, reparations and justice for the victims of Colombia’s civil war. She received the National Award for the Defense of Human Rights in 2019, and also participated in the campaign of newly elected Afro-Colombian and long-time friend, vice-president Francia Marquez.

Although Clemencia has faced and continues to face many hardships, including threats and assassination attempts, she continues to fight for the rights of Afro-Colombian women and communities across the country.

L’enquête s’adresse aux groupes, organisations et mouvements qui travaillent spécifiquement, ou principalement, à la défense des droits des femmes, des personnes LBTQI+ et pour la justice de genre dans tous les contextes, à tous les niveaux, dans toutes les régions. Si c’est un des principaux piliers du travail de votre groupe, collectif, réseau ou tout autre type d’organisation, que votre structure soit déclarée ou non, récemment constituée ou plus ancienne, nous vous invitons à participer à cette enquête.

*Nous ne collectons pas les réponses à titre individuel ou de fonds féministes et pour les femmes à l’heure actuelle.

En savoir plus sur l'enquête :

Consultez la foire aux questions